Werbung

Autofahren im Jahr 2024: Die totale Überwachung

Unsere Autos kontrollieren uns ab nächstem Jahr noch mehr. Wer zu schnell fährt oder kurz zur Seite blickt, erntet für sein Fehlverhalten einen Warnton, ähnlich dem Signal beim Sicherheitsgurt. Damit will die EU die Sicherheit auf den Strassen erhöhen. Aber zuerst müssen die Systeme das Vertrauen der Autofahrenden gewinnen.

Piep. Piep. Piep. Das Auto warnt, weil die Tür bei laufendem Motor offen ist. Piep. Piep. Piep. Das Auto warnt, weil die Person am Steuer nicht angeschnallt ist. Piep. Piep. Piep. Das Auto warnt vor der Betonmauer bei der Ausfahrt. Piep. Piep. Piep. Das Auto warnt vor einem Auto im toten Winkel. Piep. Piep. Piep. Das Auto warnt, weil die Mittellinie leicht überquert wird.

In weniger als fünf Minuten können die zahlreichen und gut gemeinten Assistenzsysteme die Person am Steuer fünfmal anpiepsen. Das kann auf Dauer nerven, bevormunden wirkend und irgendwann sogar dazuführen, dass der Autofahrende gar nicht mehr weiss, wovor die Assistenten jetzt schon wieder warnen. Aber Automobilisten müssen sich an piepsende Warntöne gewöhnen, denn sie gehören heute zum Auto wie der Sicherheitsgurt oder Airbag - und es kommen noch mehr.

Weitere Überwachung ab Juli 2024

Ab nächstem Juli muss jedes in der Schweiz neu zugelassene Fahrzeug über einen intelligenten Geschwindigkeitsassistenten (ISA für Intelligent Speed Assist) sowie ein Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarnsystem verfügen. Damit wird das Auto in Zukunft auch unser Tempo und unsere Aufmerksamkeit überwachen. Sobald wir zu schnell fahren oder kurz nicht auf die Strasse schauen, heisst es wieder: Bing. Bing. Bing.

Diese neuen Anforderungen an Neuwagen hat die Europäische Union in der Verordnung 2019/2144 über die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen festgeschrieben. Ihr Ziel: Die Sicherheit zu erhöhen sowie die Zahl der Verletzten und Toten auf den Strassen zu senken. Kann das funktionieren?

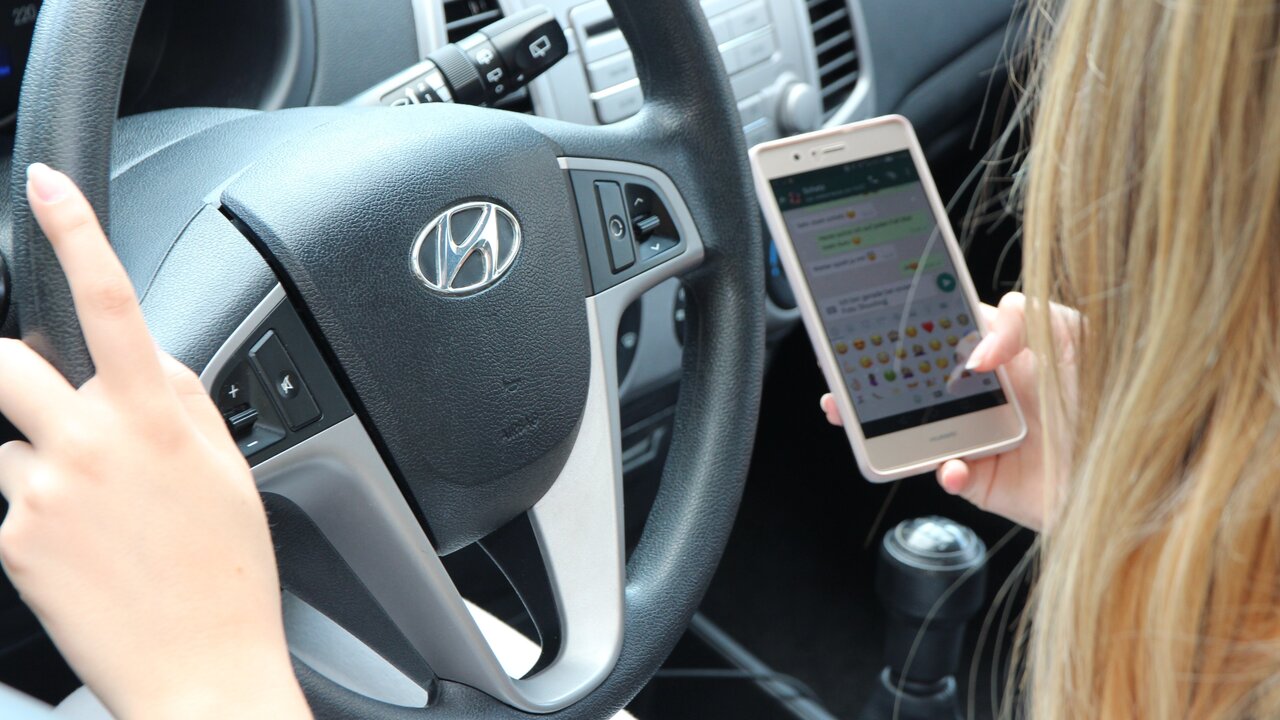

STREETLIFE hat bei der Schweizer Crashtest-Anlage Dynamic Test Center DTC in Vauffelin BE nachgefragt. Geschäftsführer Marcel Strub sieht gerade beim Geschwindigkeitsassistenten Potenzial. «Abschätzungen ergaben, dass ISA die Anzahl Unfälle in Europa um zehn Prozent senken wird. Womit der Einsatz sinnvoll ist, auch wenn dynamische Autofahrende teilweise genervt sind.» Beim Aufmerksamkeitswarnsystem sei eine Prognose schwieriger. Es könne aber einen grossen Effekt haben, wenn es dazu führt, dass weniger Menschen während der Fahrt ihr Smartphone nutzen. Denn Ablenkung und Unaufmerksamkeit sind die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle. Gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung gibt es deswegen durchschnittlich jeden Tag drei Schwerverletzte in der Schweiz.

Kritik an den Systemen

Trotz des unbestrittenen Nutzens beider Systeme gibt es auch Kritik. Denn beide Systeme überwachen die Person am Lenkrad und ihr Verhalten. Dabei ist das Aufmerksamkeitswarnsystem besonders heikel. Es ermittelt die Aufmerksamkeit unter anderem über eine Kamera im Armaturenbrett. Sie ist auf das Gesicht der Person am Steuer gerichtet und erkennt anhand der Pupillenbewegung, ob die Person auf die Strasse schaut oder eben nicht.

Damit überwacht das Auto die fahrende Person immer mehr. Es weiss, ob wir angeschnallt sind, die Tür geschlossen ist, wir zu schnell fahren oder wegschauen. Diese totale Überwachung kritisierte der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) bereits beim Thema Black Box gegenüber STREETLIFE.

Im Rahmen derselben Verordnung wie die Tempo- und Aufmerksamkeitsüberwachung wurde auch die verpflichtende Datenaufzeichnung beschlossen. Sie zeichnet wichtige Informationen wie Geschwindigkeit, Bremskraft und Lenkwinkel im Falle eines Unfalls auf. «Die obligatorische Ausrüstung aller Fahrzeuge mit diesen Sensoren ist datenschutzrechtlich selbstverständlich sensibel. Dies, weil sie mit dem potenziell hohen Risiko von umfassenden Bewegungsprofilen verbunden ist», sagt Silvia Böhlen, Spezialistin Kommunikation beim EDÖB.

Folge des Fortschrittes

Etwas gelassener sieht dies Marcel Strub. «Die Menschen haben heute mehrere Smartphones und intelligente Lautsprecher zu Hause, die uns auch überwachen. Und wenn wir von den Vorteilen, im Verkehr beispielsweise von autonomen Fahrzeugen, profitieren wollen, braucht es diese Sensoren.»

Auch dem DTC-Chef ist das Problem Datenschutz natürlich bewusst. «Was geschieht mit den Daten? Wem gehören die Daten? All diese und weitere Fragen müssen geklärt werden», räumt Strub ein. Beim DTC gehe es aber um die Verkehrssicherheit und nicht um den Datenschutz. Er sieht auch keine Bevormundung der Autofahrenden durch die Systeme. «Der ISA ist ein Assistenzsystem, womit der Fahrer immer verantwortlich ist. Diese Systeme wirken nur unterstützend und der Fahrer kann diese immer übersteuern oder ausschalten.»

Für die Verkehrssicherheit sei aber entscheidend, dass die Autofahrenden die Systeme eben nicht ausschalten. Deshalb müssen sie einwandfrei funktionieren, damit die Menschen sie akzeptieren, ist Strub überzeugt. «Wenn mich die Tempowarnung zweimal vor einer Geschwindigkeitsbusse bewahrt, finde ich sie hilfreich. Wenn sie aber nur immer nervend piepsen und vielleicht noch auf falsche Tempi reagiert, schalte ich sie ab. Dann verpufft die Wirkung.» Gerade die Geschwindigkeitserkennung funktioniert in vielen Automodellen und allen Preisklassen noch nicht einwandfrei. «Wir testen gerade ein Elektroauto, da ist die Geschwindigkeitserkennung nicht praxistauglich», erklärt Strub und bestätigt damit auch die Erfahrungen der STREETLIFE-Auto-Checker.

Schwächen der Geschwindigkeitserkennung

Einige setzen auf Kameras, um die Tempo-Schilder zu lesen. Mögliche Probleme sind verschmutze Schilder und Frontscheiben oder die Schilder befinden sich ausserhalb des Blickwinkels. Einige setzen auf GPS-Daten und genaue Karten. Nur müssen diese Karten ständig aktualisiert werden, wenn sich die Tempolimits ändern. Gerade Autobahnen haben inzwischen je nach Verkehrsaufkommen verschiedene Tempolimits. Am zuverlässigsten ist die Kombination aus beiden, aber auch da wird die erlaubte Geschwindigkeit immer wieder falsch angezeigt. Ist sie zu hoch, endete es in einer Busse, ist sie zu tief, fährt man zu langsam und wird zum Verkehrshindernis.

Diese Fehler bei der Geschwindigkeitserkennung auszumerzen, ist nur eine von zahlreichen Herausforderungen der Autobauer bei der Abstimmung der Assistenzsysteme. Es ist eine schwierige Gratwanderung zwischen gesetzlichen Rahmenbedingungen, technischer Grenzen, effektivem Nutzen und persönlicher Befindlichkeiten aller Autofahrenden. Denn was für eine Person noch angenehm ist, nervt die nächste Person schon. Nur, an den neuen Assistenzsystemen führt kein Weg vorbei. Es bleiben nur drei Freiheiten: Einen alten Gebrauchtwagen ohne die Technik kaufen, den Neuwagen mit dem am wenigstens nervenden Ton auswählen oder die Systeme bei der Fahrt zu deaktivieren.

Hast du etwas beobachtet?

Werbung