Werbung

Die Geschichte des Tempolimits

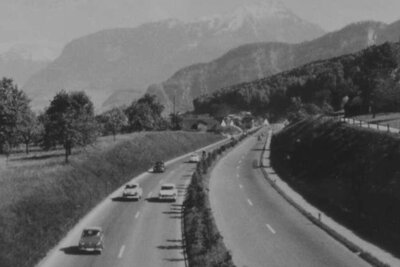

Heute ist die Höchstgeschwindigkeit 120 km/h auf der Autobahn selbstverständlich. Doch bis es so weit kam, war es ein langer Weg. Jahrzehntelang genossen Schweizer Autofahrende freie Fahrt, bis steigende Unfallzahlen, Ölkrise und Umweltdebatten das Land zum Umdenken zwangen.

Wer heute auf der Autobahn unterwegs ist, kennt das Limit von 120 km/h. Kaum jemand stellt diese Zahl noch infrage. Doch von 1932 bis 1973 gab es in der Schweiz auf Autobahnen und ausserorts keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, richtig gelesen: freie Fahrt – wie heute noch in Deutschland. Das damalige Gesetz verlangte lediglich, dass man sein Fahrzeug «ständig beherrschen» müsse. Mehr Kontrolle war nicht nötig, fanden viele.

Zu Beginn war das kaum ein Problem: Die meisten Autos schafften ohnehin keine 100 km/h. Doch die Motoren wurden stärker, die Strassen besser und das Tempo stieg rasant. Mit dem Aufschwung der 1960er-Jahre nahm nicht nur der Verkehr zu, sondern auch die Unfallstatistik. Zwischen 1960 und 1970 stieg die Zahl der Verkehrstoten von jährlich rund 1100 auf 1700.

Von der Richtgeschwindigkeit zum Limit

Um die steigenden Risiken in den Griff zu bekommen, führte der Bund Mitte der 60er-Jahre eine sogenannte Richtgeschwindigkeit ein, also eine Empfehlung, kein Befehl. Wer schneller fuhr, riskierte keine Busse. Doch mit der wachsenden Zahl der schweren Unfälle wurde klar: Empfehlungen reichen nicht.

Im Januar 1973, mitten in der Ölkrise, zog der Bundesrat die Notbremse. Aus Energiespargründen wurde erstmals eine temporäre Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Autobahnen eingeführt. Nur wenige Monate später, im Frühjahr 1974, wurde die Limite testweise auf 130 km/h angehoben und 1977 definitiv festgelegt.

Umwelt, Sicherheit und der Weg zu 120

Lange blieb das nicht so. In den 80er-Jahren rückte die Umwelt in den Fokus. Das Thema Waldsterben machte Schlagzeilen, und der Bundesrat reagierte 1985 mit einer weiteren Reduktion: 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h ausserorts. Offiziell war das nur eine vorübergehende Massnahme, doch sie sollte bestehen bleiben. Zwar konnte nie ein direkter Zusammenhang zwischen Fahrtempo und Waldsterben belegt werden, doch die Wirkung war unbestreitbar: weniger Unfälle, weniger Verbrauch, weniger Stress auf der Strasse.

Die Volksabstimmung über Tempo 130

Ganz akzeptiert war das neue Limit aber nicht. 1989 kam es zur einzigen nationalen Abstimmung über Tempolimits in der Schweizer Geschichte. Eine Initiative verlangte die Wiedereinführung von Tempo 130 auf Autobahnen. Unterstützt wurde sie von der Auto-Partei, die mit Slogans wie «Nur ein mobiles Volk ist ein freies Volk» Stimmung machte.

Der Bundesrat argumentierte dagegen: Seit der Einführung von Tempo 120 seien die Unfallzahlen gesunken, und die Schweiz spare jährlich rund 60 Millionen Liter Benzin. Das Stimmvolk folgte dieser Linie mit 62 Prozent Nein-Stimmen.

Bis heute ist das Tempolimit nicht gesetzlich festgeschrieben, sondern wird vom Bundesrat per Verordnung festgelegt. Immer wieder gibt es Forderungen, das Limit zu erhöhen oder zu senken. Umweltverbände wie der VCS schlagen regelmässig Tempo 100 als Klimaschutzmassnahme vor.

Und nun steht bereits die nächste Tempodebatte an: Das ASTRA plant, ab 2026 auf stark befahrenen Abschnitten Tempo 80 zu Stosszeiten einzuführen, als flexible Massnahme gegen Dauerstaus (STREETLIFE berichtete). Das Thema Tempo bleibt somit in der Schweiz ein Dauerbrenner.

Hast du etwas beobachtet?

Werbung