Werbung

Vor 70 Jahren eröffnete die erste Schweizer Autobahn

Im Sommer 1955 passierte in Luzern etwas, das die Mobilität der Schweiz für immer verändern sollte: Die erste Autobahn des Landes wurde eröffnet. Damals ahnte niemand, welche Dimensionen dieses Netz einmal annehmen, und welche Diskussionen es Jahrzehnte später noch auslösen würde.

Heute sind die Autobahnen das Herzstück der Schweizer Infrastruktur. Täglich rauschen hunderttausende Fahrzeuge über das Asphaltband, das Städte verbindet, die Wirtschaft antreibt und uns allen regelmässig Staus beschert. Die A1 bei Wallisellen ist mit über 125’000 Fahrzeugen pro Tag Spitzenreiterin. Und mal ehrlich: Namen wie Brüttisellen oder Blegi wären wohl kaum so bekannt, wenn dort nicht ständig die Stopp-&-Go-Realität herrschen würde.

Doch wie hat alles angefangen? Und wer hätte gedacht, dass aus ein paar Kilometern Beton ein nationales Verkehrsnetz entstehen würde?

Der Startschuss für die Verkehrsadern von heute

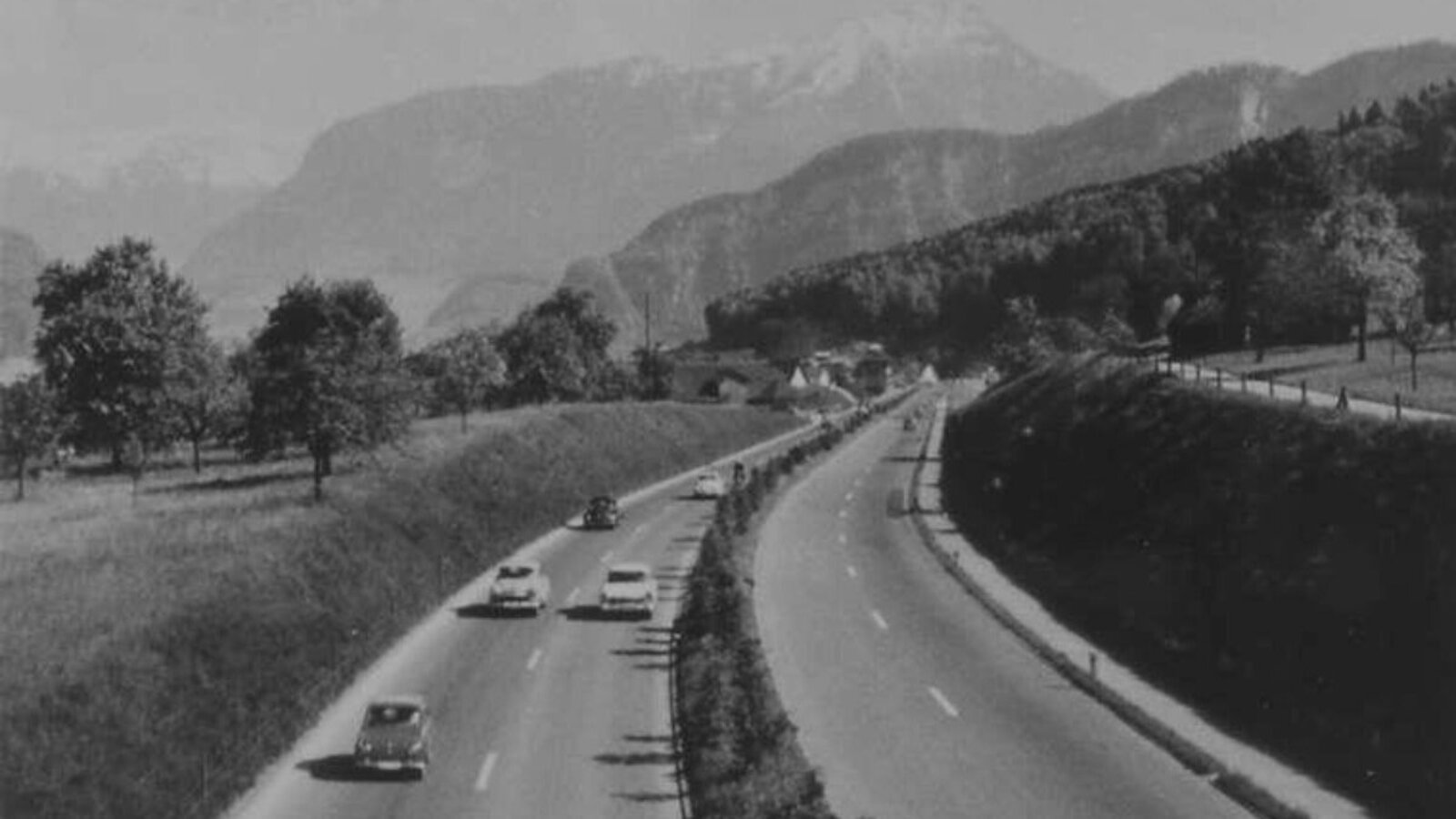

Am 11. Juni 1955 wurde in Luzern die erste Autobahn der Schweiz eröffnet. Ein Abschnitt von gerade einmal 4,1 Kilometern verband Luzern mit Ennethorw – ein kurzer Weg mit riesiger Symbolkraft. Es war der Anfang eines Projekts, das heute mehr als 2200 Kilometer Nationalstrassen umfasst.

Damals war die neue Strasse ein echter Blickfang. Vierspurig, ohne Kreuzungen, kurvig (anscheinend, um sich von den schnurgeraden Autobahnen der Nationalsozialisten zu unterscheiden), und ohne Leitplanken oder Pannenstreifen. Sogar Fussgänger und Velos durften die Strecke nutzen. Ein Konzept, das heute undenkbar wäre.

Auch wenn viele den Eingriff in die Natur skeptisch sahen, war die Begeisterung für das neue Zeitalter der Mobilität stärker. So schrieb die Zeitung Vaterland am 11. Juni 1955: «Diese bahnbrechende Tat bedeutet einen Wendepunkt im schweizerischen Strassenbau, und es kann der Eröffnungstag […] gleich der damaligen Eröffnung der ersten Eisenbahnlinie Zürich-Baden als Ereignis von historischer Tragweite bezeichnet werden.»

Ein Bauwerk von nationaler Bedeutung

Der Bau selbst war eine Herausforderung: Damals hatte der Bund noch keine eigenen Kompetenzen im Strassenbau, unterstützte die Baukosten von sieben Millionen Franken aber mit 60 Prozent. Der Rest kam aus kantonalen Mitteln. Schon während der Bauphase mussten Strassen überführt, Rohplanien erstellt und Geländehügel mit Schroppen und Staubsand modelliert werden. Alles in echter Handarbeit, bevor Bagger und moderne Technik das Sagen hatten.

Schon das erste Stück zeigte die Ambitionen hinter dem Nationalstrassennetz. Ziel war es, die Schweiz flächendeckend zu verbinden und letztlich eine Route von Hamburg bis Genua zu schaffen. Mit der Einführung des Nationalstrassengesetzes 1960 übernahm der Bund die Verantwortung für den Ausbau, und bis 1980 sollten rund 1800 Kilometer fertiggestellt sein.

Die Mobilitätsfrage 2025

Während damals Optimismus und technischer Ehrgeiz dominierten, steht heute die Frage im Zentrum: Wie wollen wir unterwegs sein: schnell, effizient, aber auch klimagerecht?

Mit der Ablehnung des jüngsten Ausbauschritts zieht das Land bewusst die Bremse – nicht im wörtlichen Sinne, aber durchaus inhaltlich. Am 24. November 2024 lehnte das Stimmvolk den sogenannten Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen mit 52,7 Prozent Nein-Stimmen ab. Dieses Votum zeigt, dass der nächste Schub im Verkehr nicht einfach über neue Spuren, sondern über eine clevere Mobilitätspolitik erfolgen soll.

Hast du etwas beobachtet?

Werbung