Werbung

BfU fordert deutliche Ausweitung von Tempo 30

Für viele Autofahrende, die täglich in die Schweizer Städte pendeln, sind sie ein Ärgernis. Immer mehr Tempo-30-Strecken bremsen für sie gefühlt den Verkehr zusätzlich aus. Geht es nach der Beratungsstelle für Unfallverhütung, braucht es aber deutlich mehr solcher Strecken. Am Donnerstag wurde diese Forderung an einem Forum in Bern diskutiert. STREETLIFE war dabei.

Am Forum für Strassenverkehr ging es um nichts geringeres als die Zukunft von Tempo 30 in der Schweiz. Die zentrale Frage lautete: Wie schafft man die grossflächige Temporeduktion, ohne die Akzeptanz bei den Autofahrenden komplett zu verlieren. Ein hoch emotionales Thema.

Für die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) ist die Forderung klar: Sie will mehr Tempo 30 vor dem Hintergrund einer erhöhten Verkehrssicherheit. Die Fachstelle argumentiert mit Zahlen: Innerorts sterben in der Schweiz auf Tempo-50-Strecken jedes Jahr 80 Menschen, 1900 werden schwer verletzt. «Durch mehr Tempo 30 könnte man 640 Schwerverletzte und 20 Todesopfer pro Jahr vermeiden – das ist so viel wie ein schwerbesetzter Jumbojet», zeigt Mario Cavegn, Leiter Strassenverkehr auf.

Tempo 30 auch auf verkehrsorientierten Strassen

Dass Tempo 30 die Gemüter spaltet, ist der bfu bewusst. «Wir möchten einen Weg finden, um diesen Blutzoll zu vermeiden und gleichzeitig den Verkehrsfluss zu erhalten», so bfu-Direktor Stefan Siegrist. Am Forum stellte die bfu daher ihr Modell 30/50 vor. Dieses sieht Tempo 30 auch auf verkehrsorientierten Strassen vor, sofern es die Verkehrssicherheit erfordert. Die bfu sieht darin keine Ausbremsung des Verkehrs – im Gegenteil: «Mit Tempo 30 würde der Verkehr besser fliessen und es wäre sicherer.»

«Geschwindigkeit wird oft mit Freiheit gleichgesetzt»

Ein Argument, das auch immer wieder auf Widerstand stösst. Im STREETLIFE-Artikel vom Juni über die Tempo-30-Pläne der sechs grössten Schweizer Städte berichtete Camille Lothe, Präsidentin SVP Stadt Zürich, von einem «Gefühl der staatlichen Bevormundung und Verlangsamung nicht basierend auf vernünftigen Argumenten, sondern auf Ideologien», das sie überkomme, wenn sie ausserhalb eines Quartiers 30 km/h fahren muss. Stefan Siegrist kann diese Emotion nachempfinden: «Ich denke, Geschwindigkeit wird oft mit Freiheit gleichgesetzt. Psychologisch gesehen macht es durchaus Sinn, wenn man sich deshalb von Tempo 30 eingeschränkt fühlt.» Siegrist sieht daher viel Potenzial in der Aufklärung der Bevölkerung.

«Eine der grössten Befürchtungen ist immer noch, dass Tempo 30 innerorts zum Standard wird.» Für Siegrist sind diese Bedenken unbegründet. Zwar habe der Bundesrat per Januar 2023 die Einführung von Tempo 30 für Städte und Gemeinden erleichtert. «Trotzdem hat er festgehalten, dass innerorts generell 50 gilt.»

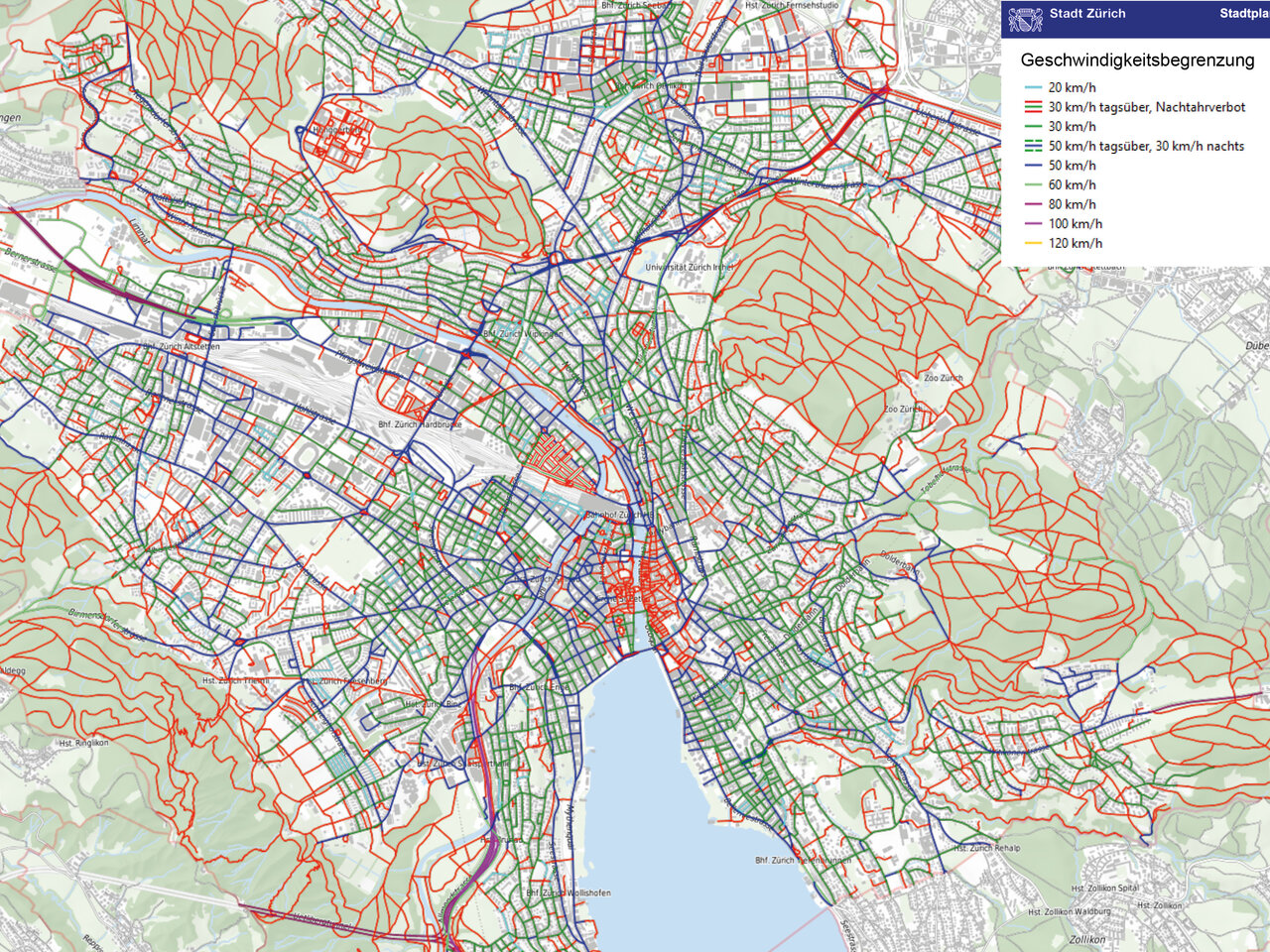

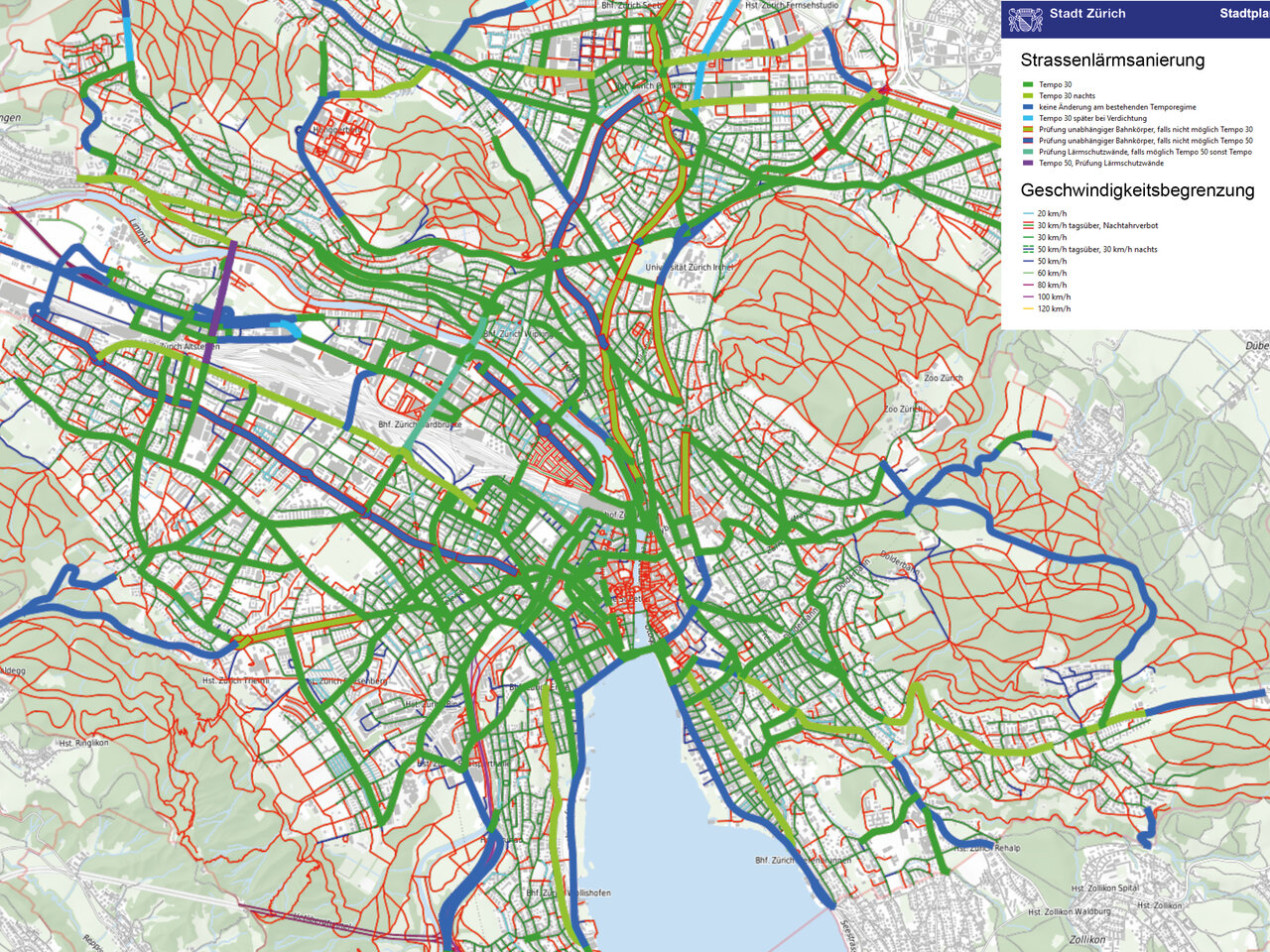

Beim Blick auf die vielen Tempo-30-Pläne in den Schweizer Städten und Gemeinden ist dieser Einwand jedoch nachvollziehbar. Denn der Sicherheitsaspekt ist nicht der einzige Grund, wieso man vielerorts auf Tempo 30 setzen wil. Neben dem Verkehrsfluss soll die Geschwindigkeitsreduktion auch die Lebensqualität der Anwohnenden von vielbefahrenen Strassen erhöhen, wie das Beispiel der Rosengartenstrasse zeigt: Hier plante die Stadt Zürich die Einführung von Tempo 30, um Lärmemissionen zu verringern. Das Vorhaben wurde von der Kantonspolizei Zürich abgelehnt. Für die bfu steht trotzdem fest: Tempo 30 soll überall dort zum Einsatz kommen, wo es der Sicherheit dient – auch an verkehrsorientierten Strassen, wenn diese beidseitig dicht bebaut und wenn viele Velofahrende und Fussgänger unterwegs sind.

Wie es mit Tempo 30 in der Schweiz weitergeht, wollte STREETLIFE auch von Zukunftsforscher Dr. Stefan Carsten wissen. Im Video spricht der Experte für Mobilität und Urbanisierung über die Strassen von morgen.

Werbung