Werbung

Darum fahren wir heute 30, 50 oder 120 km/h

Freie Fahrt! Bis Mitte des letzten Jahrhunderts gab es auf Schweizer Strassen keine Tempolimits. Innerorts, Überland und auf den Autobahnen fuhren alle so schnell sie wollten. Heute ist das kaum mehr vorstellbar.

Die halbe Million war die Knacknuss. Anfang 1959 waren 430'000 Autos in der Schweiz für den Verkehr zugelassen. Und täglich kamen neue dazu. Es wurde voll auf den Strassen rund um Zürich, Bern und Basel. Die Folge: Die Zahl der Unfälle schnellte in die Höhe. 1959 kamen gemäss Bundesamt für Statistik 1116 Menschen im Verkehr ums Leben. Das sind fünf Mal mehr als das heute noch der Fall ist (2021: 200 Todesfälle).

Der Gesetzgeber stand in der Pflicht, eine Regulierung musste her. Der Bundesrat setzte im Juni des gleichen Jahres die erste Version des heute noch gültigen Strassenverkehrsgesetzes in Kraft. Und mit ihm das erste Tempolimit. Ab sofort galt innerorts die Maximalgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Überland und auf Autobahnen hiess es aber weiternin freie Fahrt.

Die Ölkrise bremste den Verkehr aus

Bis 1973. Im Januar führte die Landesregierung aus Sicherheitsgründen zuerst auf Überlandstrassen Tempo 100 ein, im November erweiterte sie diese Beschränkung auch auf die Autobahnen. Schuld war die Ölkrise. Mit dem Tempolimit wollte man die Treibstoffknappheit verhindern. Doch schon im folgenden Frühling wurde die Geschwindigkeit wieder angepasst, fortan galt auf Autobahnen Tempo 130.

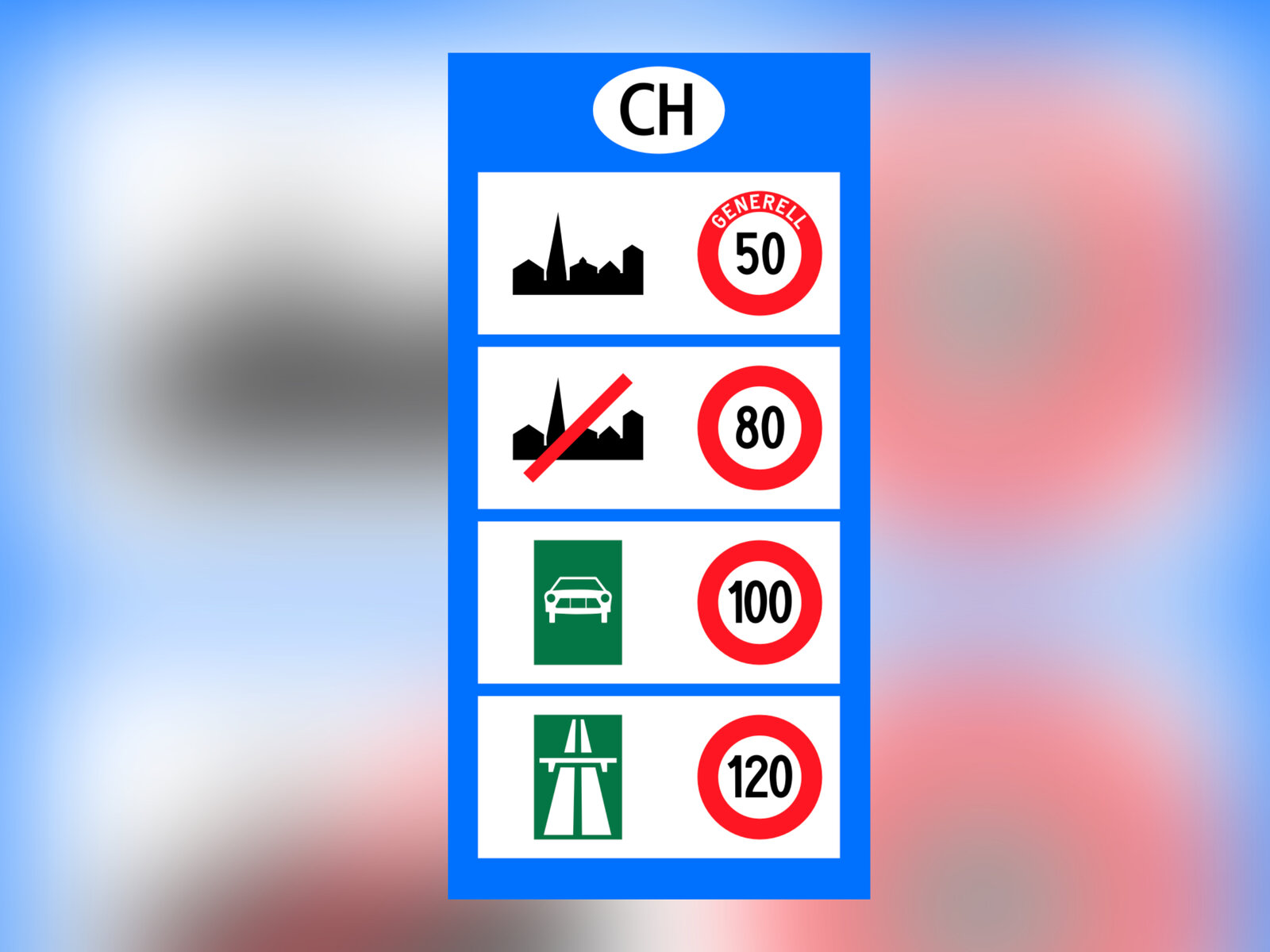

Ein Limit das zwölf Jahre lang hielt. Im Zuge des Waldsterbens handelte die Exekutive 1985 erneut. Ausserorts reduzierte sie das Tempo auf 80, auf Autobahnen auf 120 km/h. Ursprünglich als vorübergehende Massnahme geplant, blieben die Beschränkungen bis heute bestehen. Innerorts generell 50 km/h galt in der Schweiz bereits ein Jahr zuvor, ab dem 1. Januar 1984.

Zur stärksten Geschwindigkeitsbeschränkung kam es 1990. Damals führte Winterthur als erste Schweizer Stadt eine Tempo-30-Zone ein. Zahlreiche Städte und Gemeinden folgten. Bis heute ein gesellschaftlich und politisch heiss diskutiertes Thema. Der Plan bis 2040 auf städtischen Hauptverkehrsachsen Tempo 30 einzuführen, stösst in Teilen der Bevölkerung auf grossen Widerstand. In Zürich und Luzern gehen bürgerliche Parteien dagegen vor. Sie haben entsprechende Initiativen lanciert.

Wer bestimmt das Tempo?

Das Tempolimit liegt in der Kompetenz des Bundesrates. Das Strassenverkehrsgesetz (SVG) regelt diese Zuständigkeit unter Artikel 32. Dort heisst es: «Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen.» Explizit erwähnt ist hier auch die Möglichkeit von Geschwindigkeitsanpassungen – nach oben oder unten. Die geltenden Tempolimits sind also nicht in Stein gemeisselt.

Geschichte des Tempolimits

1904

In der Schweiz werden die ersten Tempobeschränkungen eingeführt. Vor über hundert Jahren gilt innerorts eine Maximalgeschwindigkeit von 10 und ausserorts eine von 30 Stundenkilometern.

1914

Das Tempolimit wird erstmals angepasst. Neu gelten innerorts 18 km/h, ausserorts 40 km/h.

1932

Freie Fahrt ohne Beschränkung: Bundesbern hebt die bisherigen Regeln auf.

1959

Mit Einführung des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) wird innerorts eine Verkehrsberuhigung eingeführt. Neu gilt hier ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern.

1973

Die Ölkrise bremst den Verkehr weiter aus. Ausserorts und auf Autobahnen gilt ab sofort 100 km/h.

1974

Jetzt geht es wieder etwas schneller vorwärts: Auf Autobahnen gilt Tempo 130.

1984

Innerorts wird die Höchstgeschwindigkeit auf generell 50 km/h begrenzt.

1985

Als Folge der Waldsterbediskussion wird Tempo 80 ausserorts und Tempo 120 auf Autobahnen eingeführt.

1990

Die Stadt Winterthur führt die erste Tempo-30-Zone der Schweiz ein.

2002

Begegnungszonen: Die Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h wird in der Signalisationsverordnung (SSV) geregelt.

Werbung