Werbung

Tempo 30: Das planen die sechs grössten Deutschschweizer Städte

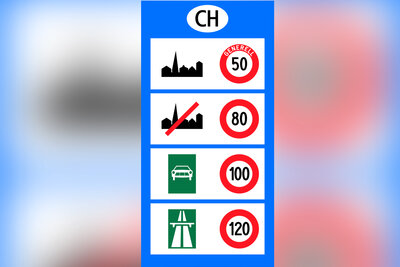

In vielen Schweizer Wohnsiedlungen ist Tempo 30 bereits Standard. Als Massnahme zur Strassenlärmreduktion heisst es in den Städten und Gemeinden hierzulande vermehrt auch auf den Hauptstrassen: runter vom Gas. Auf welchen Verkehrsachsen es in Zukunft nur noch mit 30 km/h vorwärtsgeht, zeigt der Deutschschweizer Städtevergleich.

Eine Fahrt im Schneckentempo durch Zürich, Bern oder Winterthur bringt viele hinterm Lenkrad regelmässig in Rage. Schuld sind die zunehmenden 30er-Strecken und -Zonen in Deutschschweizer Städten. Nur langsam geht es vorwärts und schnelle Velofahrer überholen nicht selten den schleichenden Autoverkehr. Doch auch wenn es einen im Fuss über dem Gaspedal zuckt, ein unbedachtes Beschleunigen wird schnell teuer oder kostet gar das Billett.

Warum aber greifen Städte vermehrt zur Tempo-Drosselung auf ihren Strassen? Rund 14 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind laut Bundesamt für Umwelt (BAFU) übermässigem Strassenlärm ausgesetzt. Mit Massnahmen wie lärmarmen Strassenbelägen oder Lärmschutzwänden können Städte und Gemeinden gegen diese Lärmbelastung vorgehen. Das beliebteste Mittel der Kommunen zur Reduktion des Strassenlärms – und zugleich auch das günstigste – ist ein anderes: die Geschwindigkeitsreduktion. Dies zeigen zahlreiche verkehrsplanerische Vorhaben der sechs grössten Deutschschweizer Städte, die eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nicht nur im Quartier, sondern auch auf Hauptverkehrsachsen vorsehen.

In der Bevölkerung und in der Politik sind diese Pläne höchst umstritten. Um der Ausweitung von Tempo 30 in den Städten einen Riegel zu schieben, gehen bürgerliche Parteien auf kantonaler Ebene dagegen vor. So lancierte etwa die SVP Kanton Luzern am 25. Februar 2023 die Initiative «Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen innerorts». Mit der Mobilitätsinitiative macht es ihnen ein Bündnis aus SVP und FDP im Kanton Zürich gleich. Das überparteiliche Gremium fordert eine «vernünftige Verkehrspolitik, mit der alle vorwärtskommen.» Dass in Zukunft auch auf Hauptverkehrsachsen Tempo 30 gelten soll, stört das Komitee wie ein Nagel im Reifen. «Das Wort ‹Hauptverkehrsachsen› sagt schon alles. Sie sind wichtig, um effizient von A nach B zu gelangen. Mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h wird dies behindert», meint Camille Lothe, Präsidentin der Stadtzürcher SVP und Komiteemitglied.

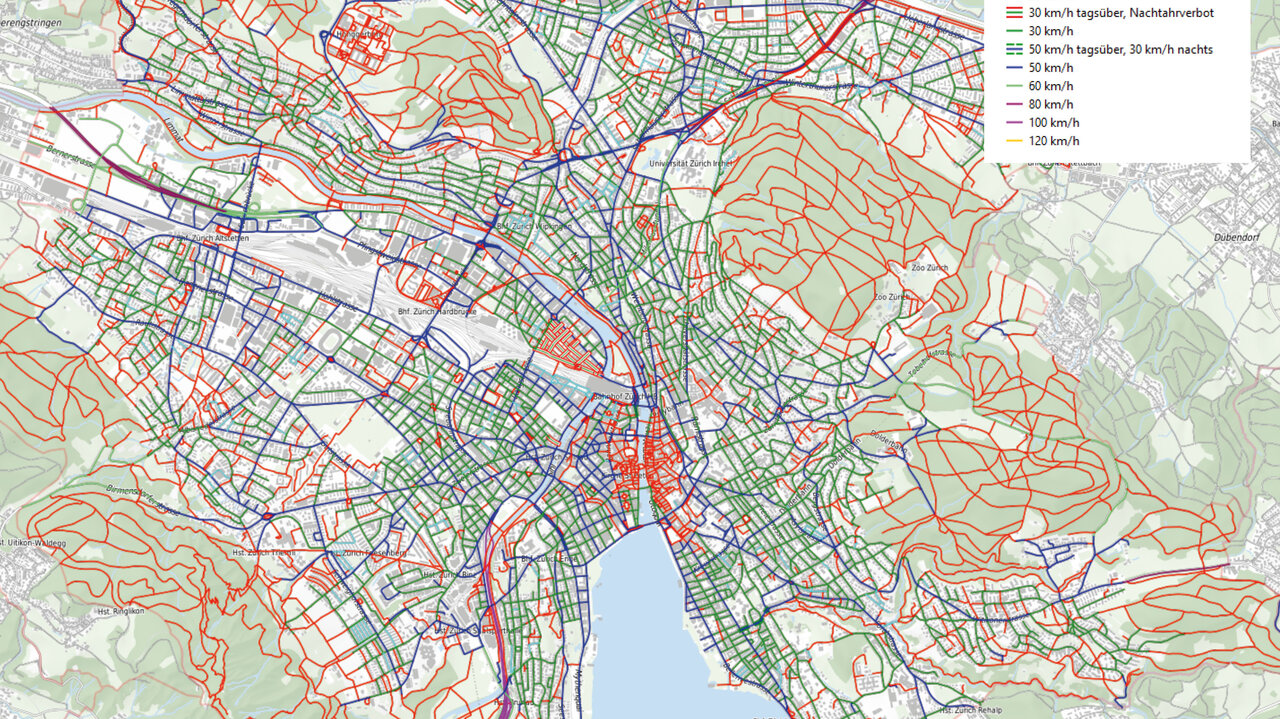

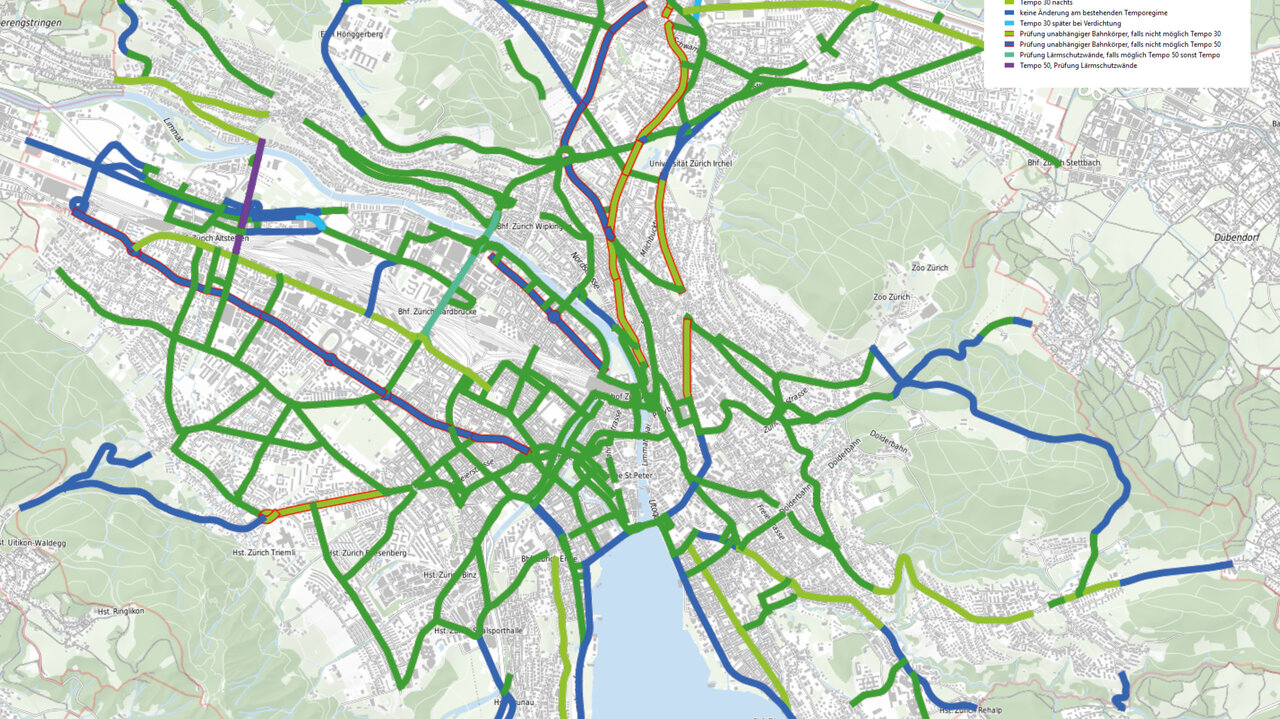

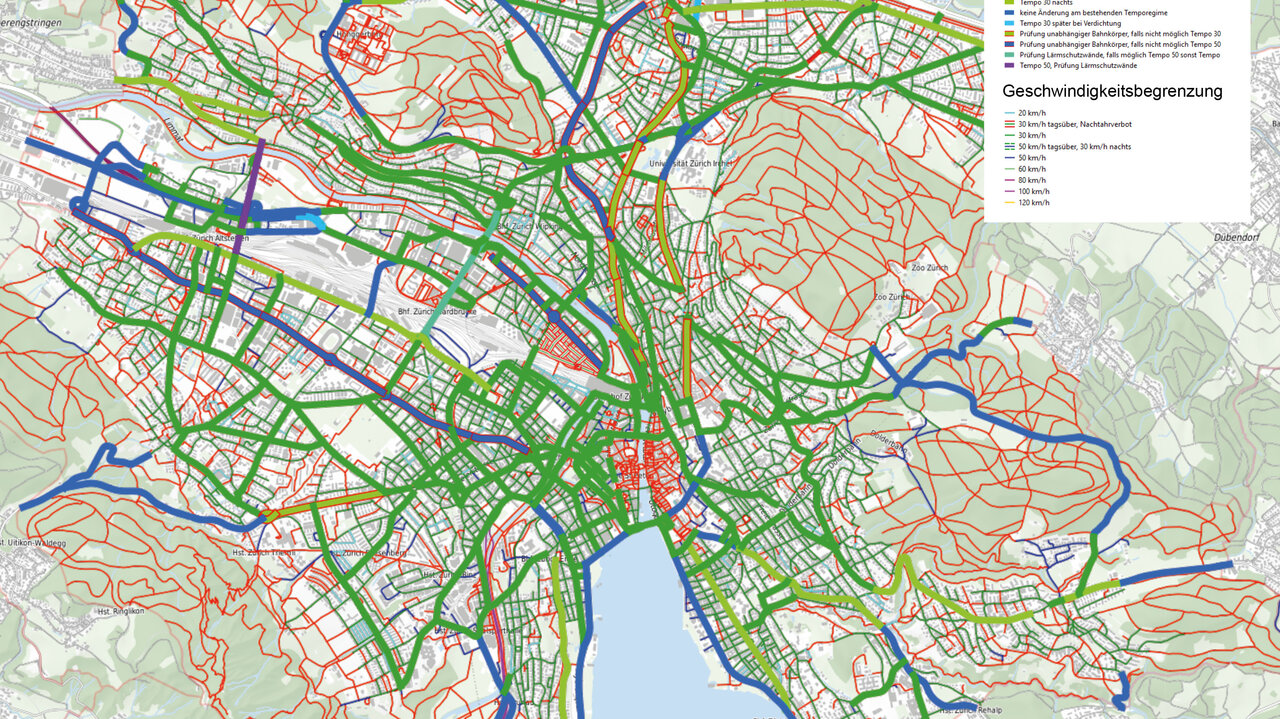

Erweiterung Tempo 30 in der Stadt Zürich

Auswirkungen der Initiativen

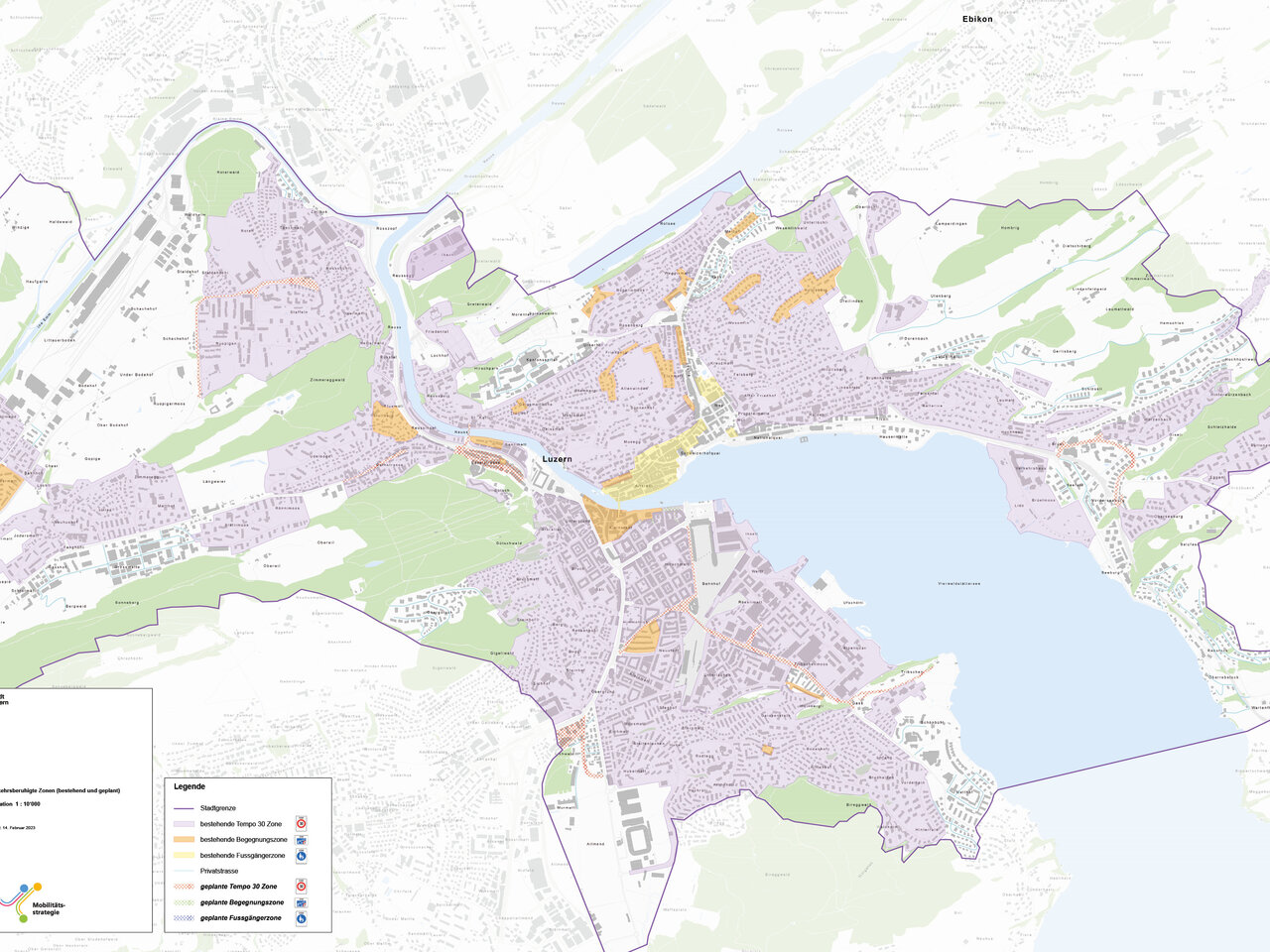

Sammeln die Initiativkomitees innert Frist die nötigen Unterschriften, hat das Stimmvolk im Kanton Luzern und im Kanton Zürich das letzte Wort. Bei Annahme würden in beiden Kantonen die Strassengesetze geändert. Diese gelten sowohl für kantonale als auch Strassen der politischen Gemeinden. Über die Folgen für die Planung ist man sich in der Stadt Luzern noch nicht bewusst. «Inwieweit die kantonale Initiative ‹Tempo 50 auf Hauptverkehrsstrassen› hier Auswirkungen hat, können wir noch nicht beurteilen», sagt Christian Ferres, Projektleiter Mobilität des Tiefbauamts der Stadt Luzern. Man orientiere sich bei der Einführung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstrassen an festgelegten Kriterien gemäss Bundesgesetzgebung (Strassenverkehrsgesetz und Signalisationsverordnung), wobei Aspekte wie Verkehrssicherheit und Lärmschutz entscheidend seien. Zudem habe das Bundesgericht insbesondere aufgrund des Lärmschutzes in den letzten Jahren verschiedene Kantone verpflichtet, Tempo 30 auf Hauptverkehrsstrassen zu prüfen und einzuführen.

Weniger Stau mit Tempo 30?

Von linker Seite wird neben dem Lärmschutz ein weiteres Argument für eine generelle Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 auf Hauptstrassen angeführt: die Stauprävention. Demnach zeige eine Studie der Universität Duisburg, so Matthias Aebischer von der SP Kanton Bern, dass es mit Tempo 30 in den Städten weniger Stau gebe, weil konstanter gefahren werde und dadurch ein flüssiger Verkehr entstehe. Weiter ist das Mitglied der Verkehrskommission des Nationalrats überzeugt, dass, wenn man zwischen im Stau stehen und Tempo 30 fahren abwägen müsse, sich viele für letzteres entscheiden würden. Zudem sieht Aebischer in der Ausweitung von Tempo 30 einen wirtschaftlichen Vorteil: «Vor allem das Gewerbe profitiert, weil keine Zeit im Stau verloren geht.»

Davon ist Camille Lothe nicht überzeugt. Ganz im Gegenteil: «In Zürich bin ich tagtäglich mit einer Politik konfrontiert, die sich gegen das Auto wendet und dieses aus der Stadt verbannen will», stellt die Stadtzürcherin fest. Aus diesem Grund sei sie auch Teil des Komitees der Mobilitätsinitiative: «Die Bevölkerung soll sich mit der Ausweitung von Tempo 30 auseinandersetzen und mitreden können.» Aber was Lothe vor allem stört, ist «das Gefühl der staatlichen Bevormundung und Verlangsamung nicht basierend auf vernünftigen Argumenten, sondern auf Ideologien», das sie überkomme, wenn sie ausserhalb eines Quartiers 30 km/h fahren muss.

Dem Vorwurf, den Individualverkehr gänzlich aus der Stadt haben zu wollen, widerspricht Aebischer vehement: «Ich bin kein Autohasser. Als Präsident von Pro Velo Schweiz arbeite ich unter anderem eng mit dem TCS zusammen.» Vielmehr wünscht sich der SP-Nationalrat ein «besseres Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden auf den Strassen.»

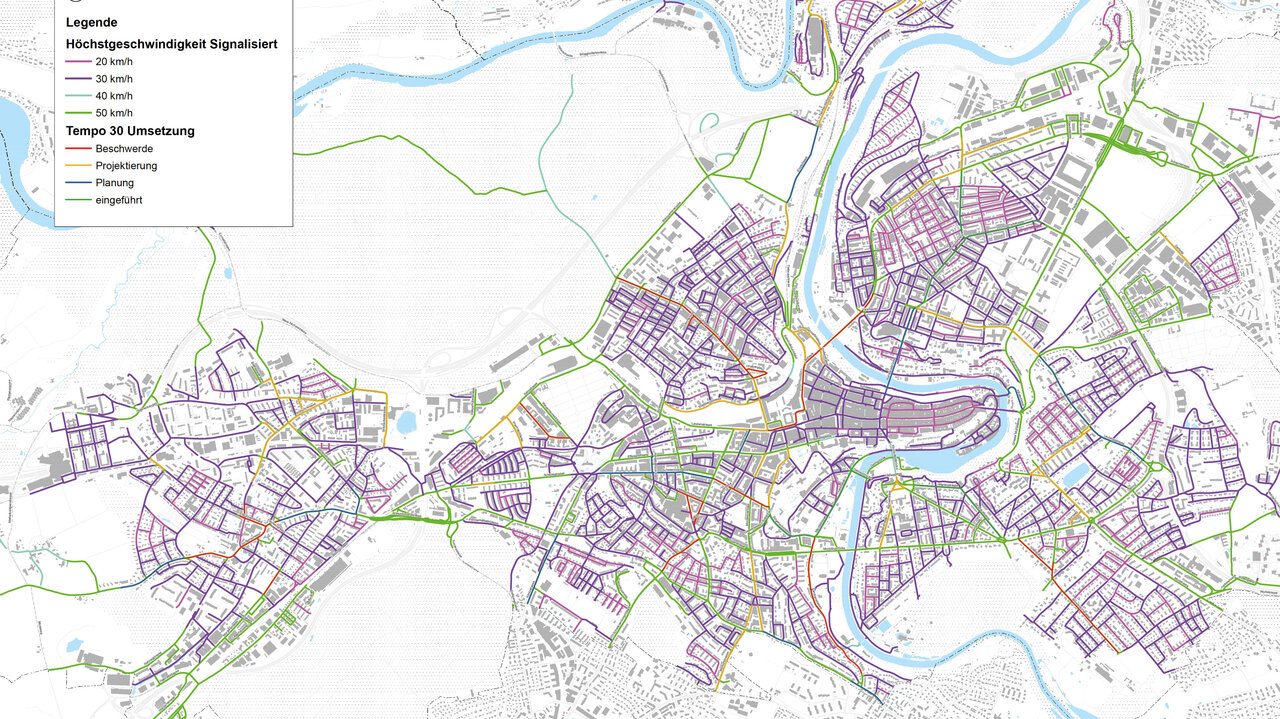

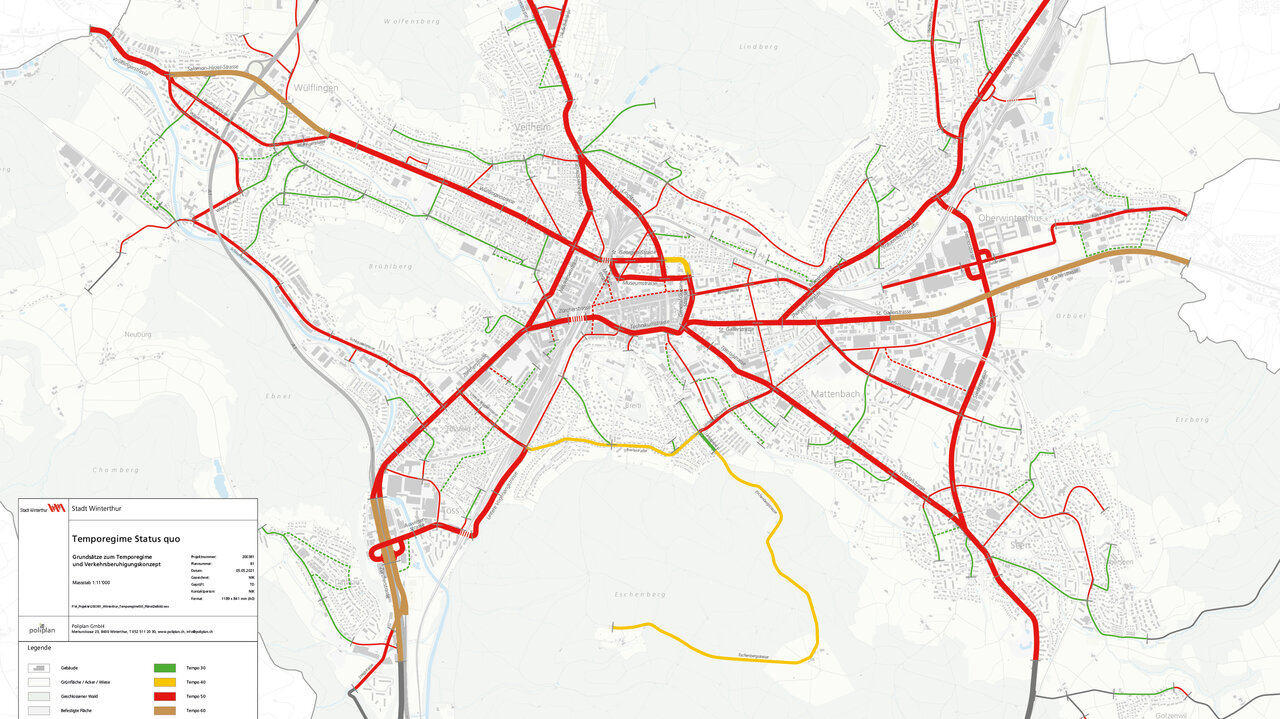

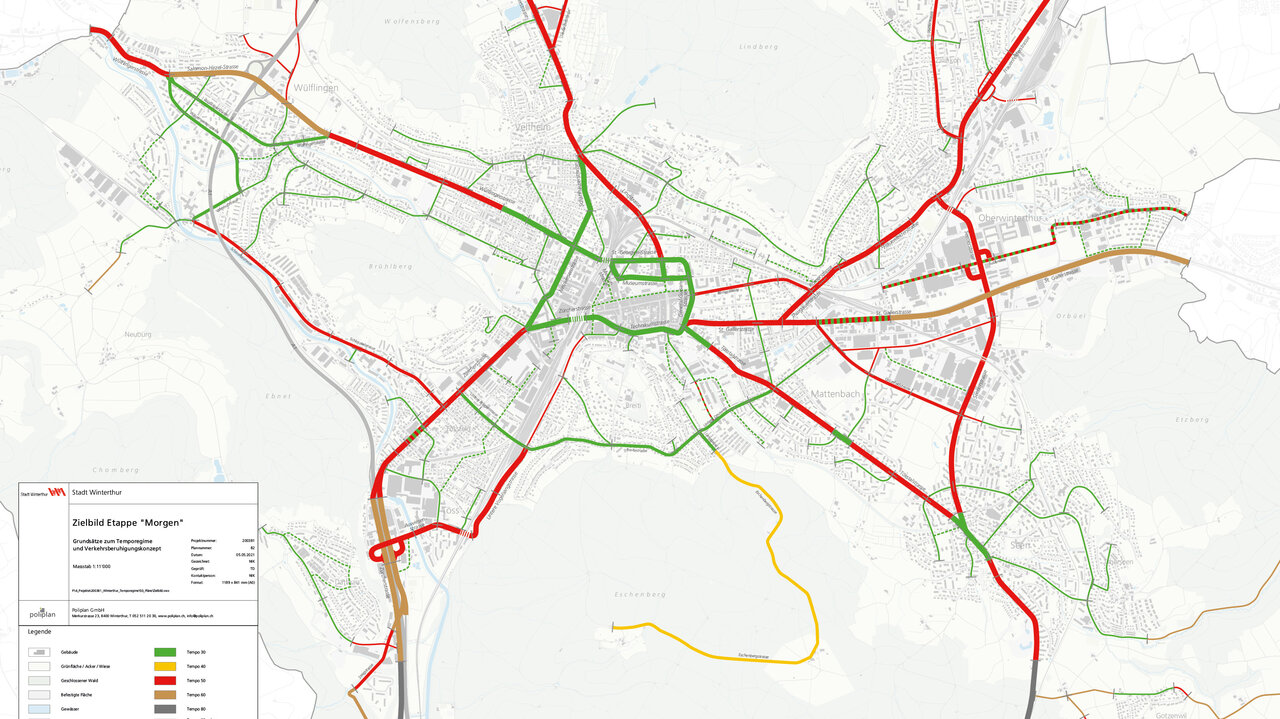

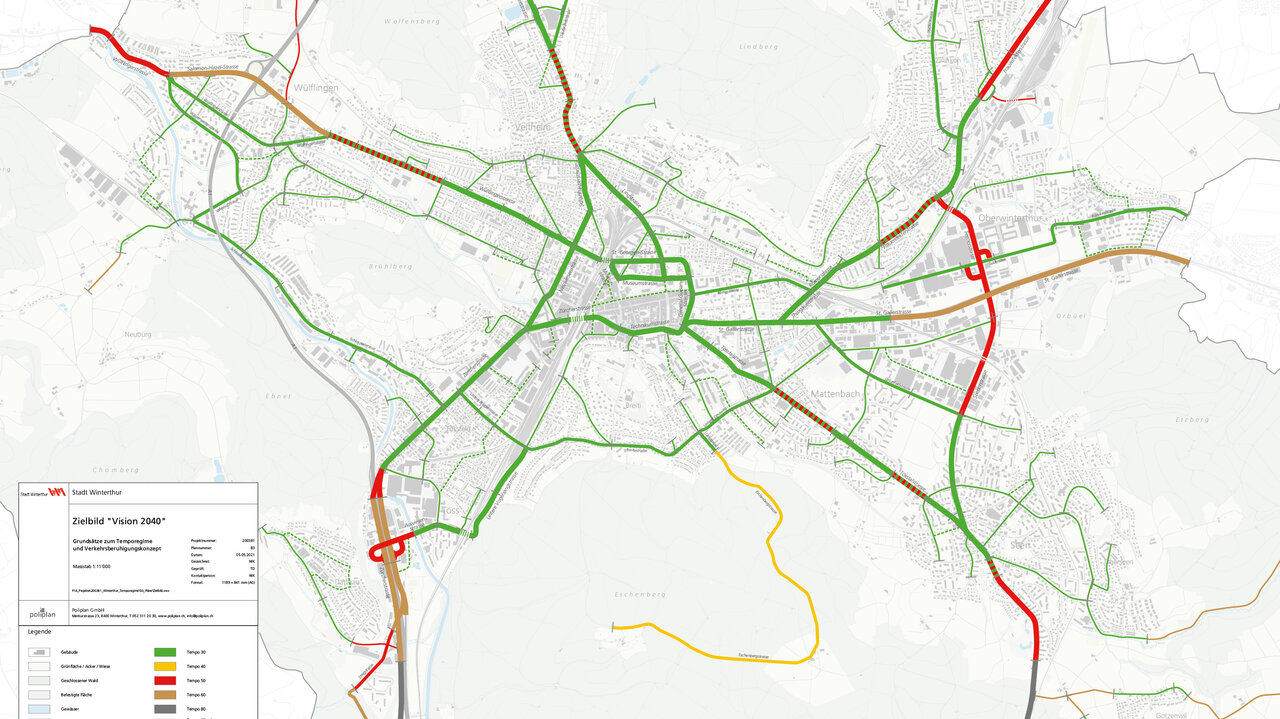

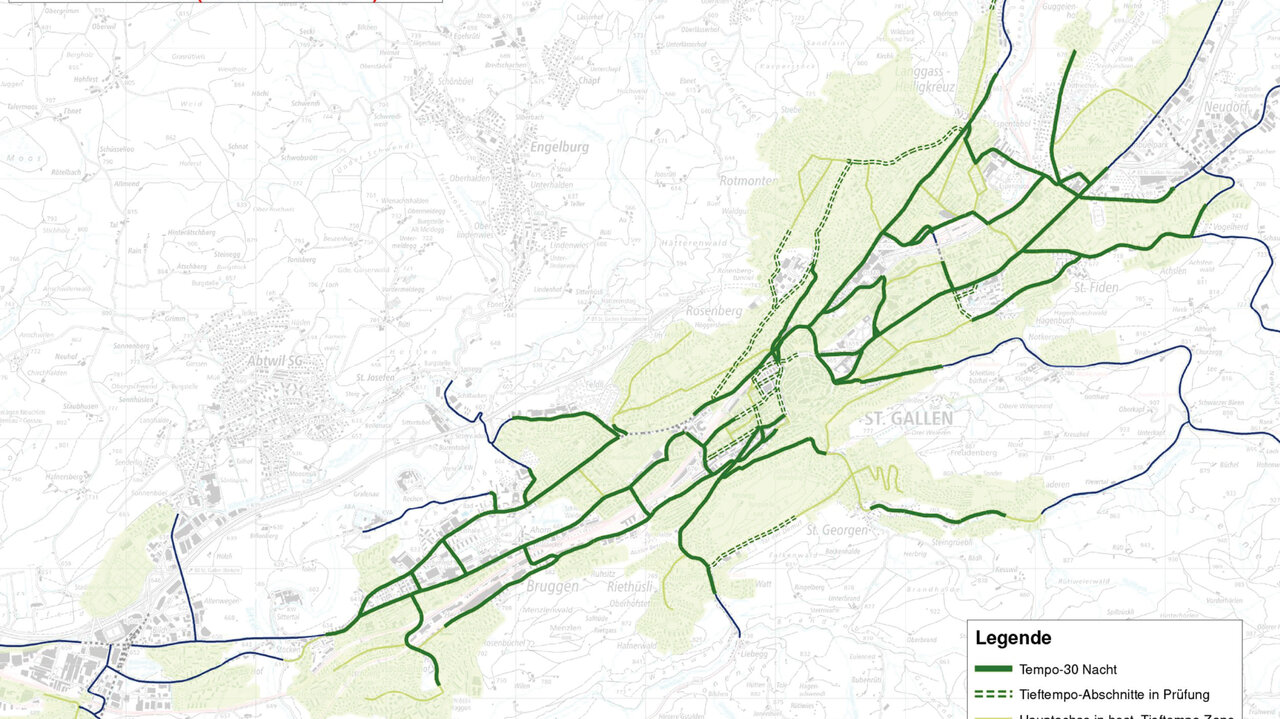

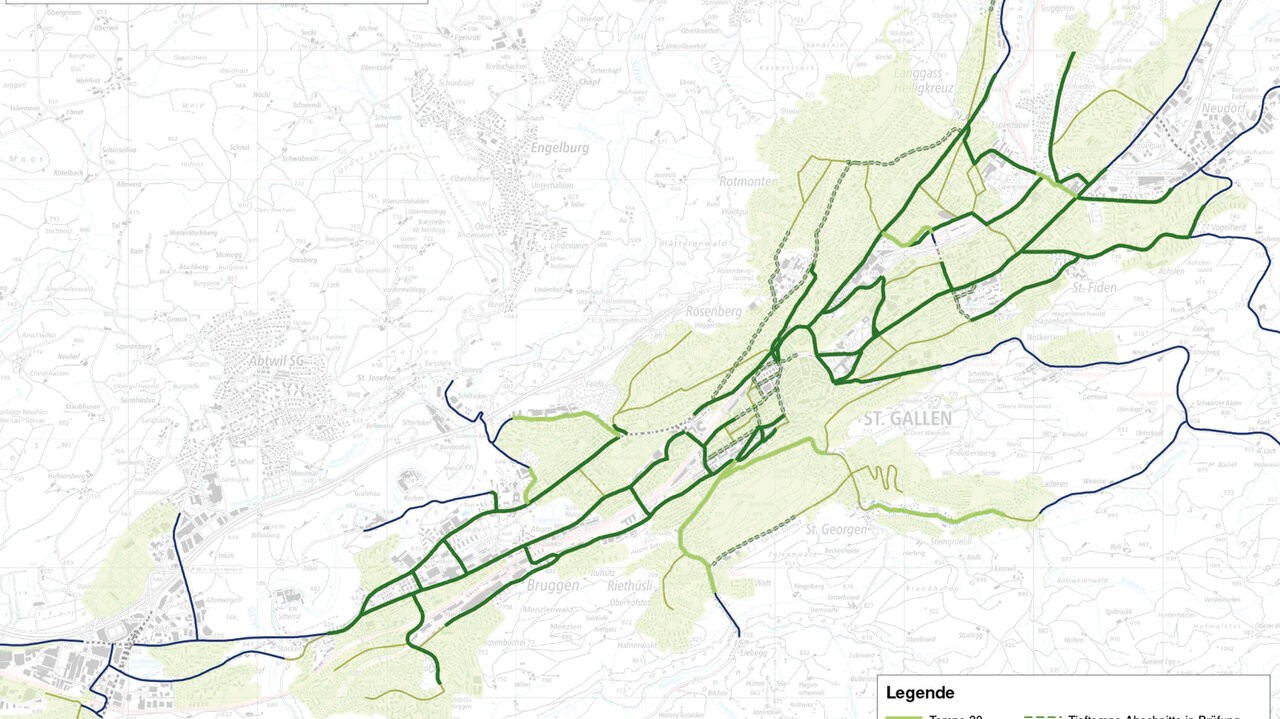

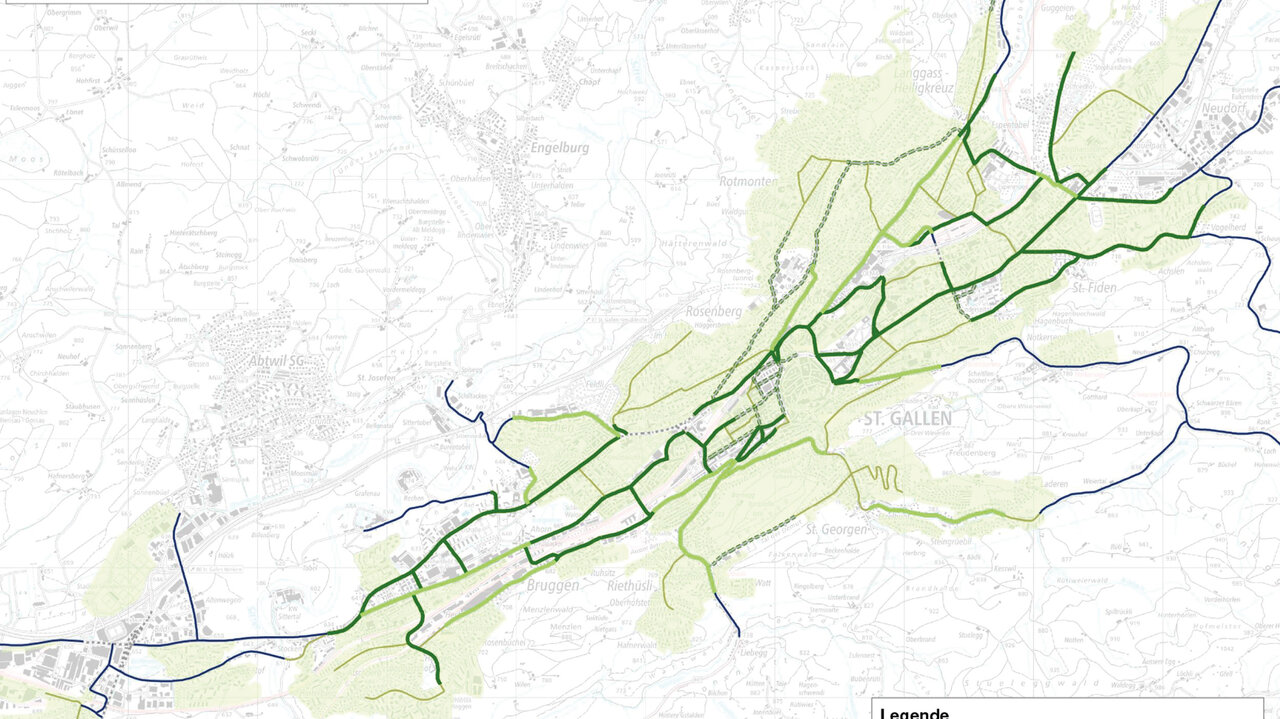

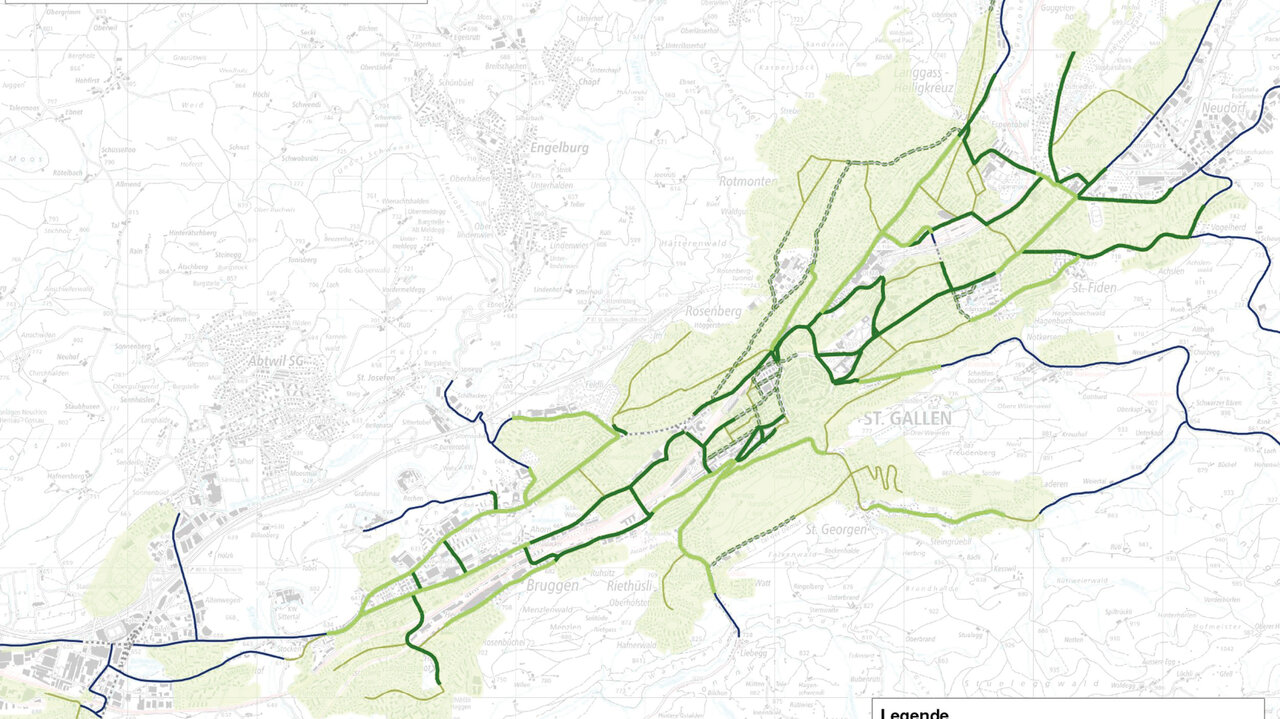

Wie und vor allem wie schnell in Zukunft auf den Schweizer Städten verkehrt wird, könnte an der Urne bestimmt werden. Auf welchen Strassen die grössten Deutschschweizer Städte bis dahin Tempo 30 einführen wollen, zeigen die Kartenübersichten.

Erweiterung Tempo 30 weiterer Deutschschweizer Städte

SVP Stadt Zürich fordert Tempo 50

Im Mai 2022 ist die Volksinitiative «Kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen» der SVP Stadt Zürich mit den nötigen Unterschriften zustandegekommen. In der Gemeindeordnung soll eine generelle Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen festgehalten werden.

Der Stadtrat lehnt diese Forderung ab und begründet dies mit dem übergeordneten Recht, das die Behörde zwingt, etwa bei Lärmbelästigung oder Gefährdung von Fussgängerinnen und Fussgängern die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 in Einzelfällen zu prüfen.

Aktuell wird das Geschäft in der Sachkommission Sicherheitsdepartement/Verkehr des Stadtzürcher Gemeinderats vorberaten. Die Schlussabstimmung im Rat ist für April 2024 vorgesehen.

Werbung