Werbung

Wer ist schuld am Unfall? – Trotz Vortritt ist man nicht immer im Recht

Wo Menschen am Werk sind, passieren Fehler. Auch im Strassenverkehr. Doch welche Folgen hat es, wenn ich zwar Vortritt habe, mein Fehlverhalten aber andere irritiert? Kommt es zur Kollision, kann der Vertrauensgrundsatz zur Streitfrage werden.

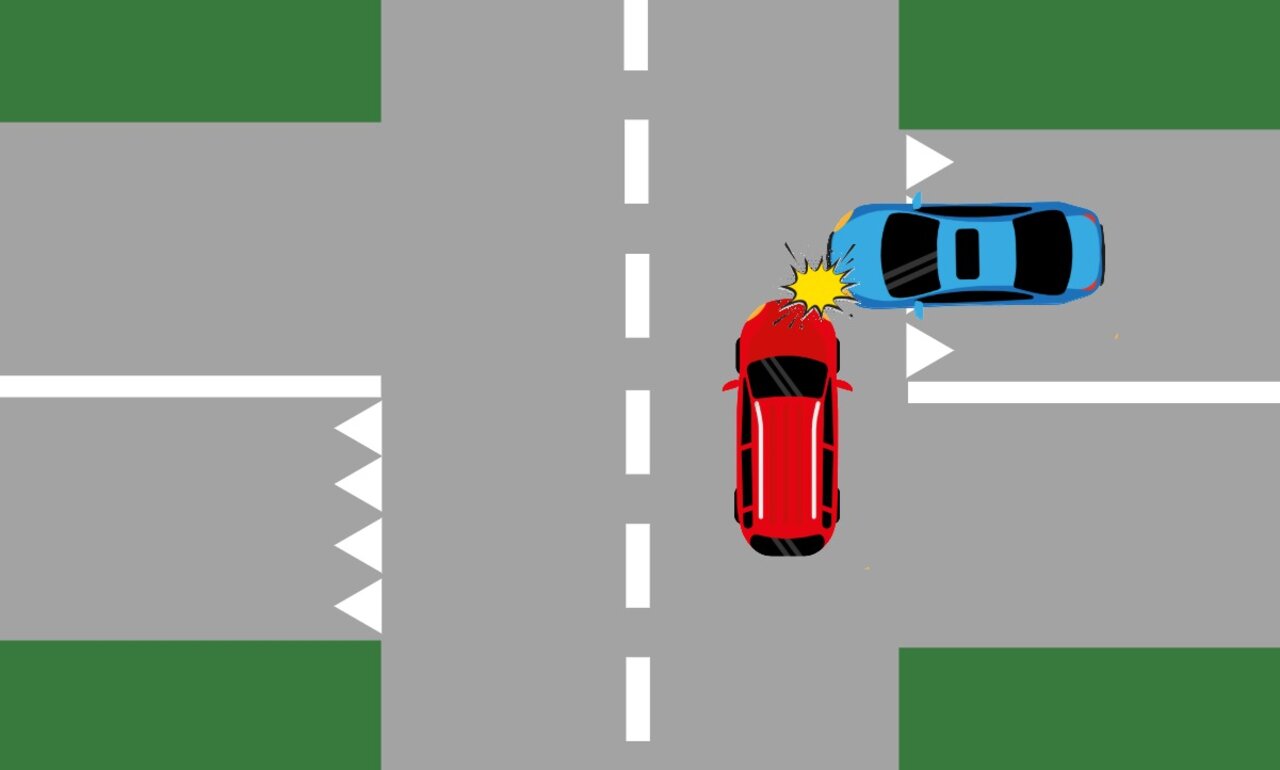

Stell dir folgende Situation vor: Ein Auto fährt auf der Hauptstrasse, der rechte Blinker ist aktiv und für die weiteren Verkehrsteilnehmer ist klar, der Wagen will in eine Nebenstrasse abbiegen. Doch dann kommt alles ganz anders. Mitten auf der Kreuzung prallt das Fahrzeug in ein anderes Auto. Was ist passiert und vor allem, wer hat jetzt Schuld?

Basis dieser Unfallsituation ist ein klassisches Missverständnis. Die Person im roten Auto hat zwar den Blinker gesetzt, fährt dann aber doch geradeaus. Der Lenker im blauen Wagen rechnet nicht damit und rollt auf die Hauptstrasse. Auf den ersten Blick scheint die Schuldfrage klar: Wer auf der Hauptstrasse fährt, hat Vortritt. Schuld wäre also der Fahrer des blauen Autos, oder doch nicht?

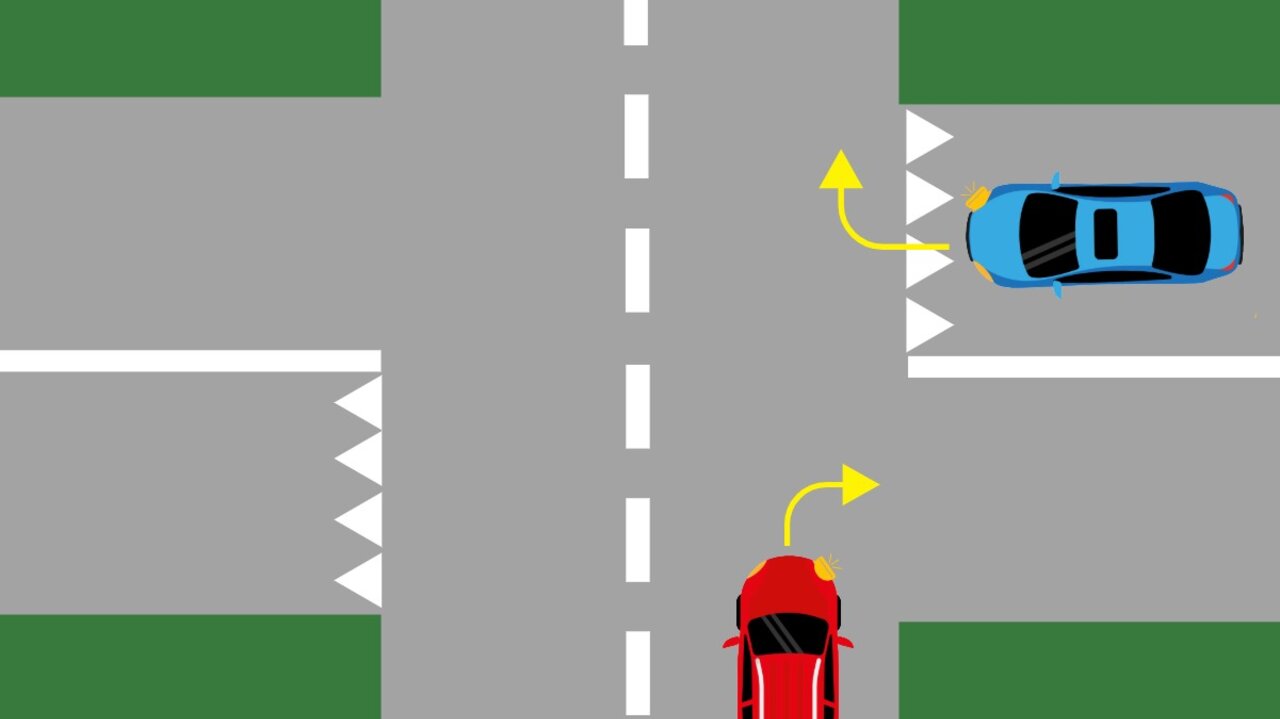

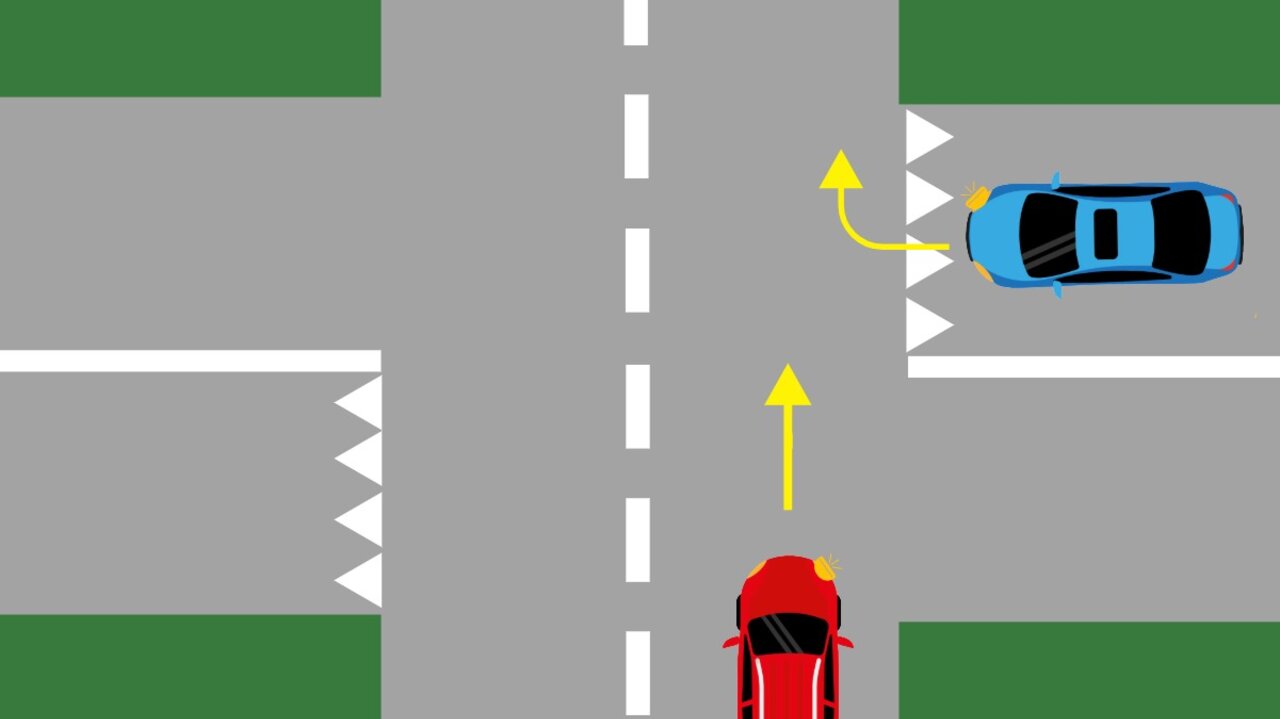

Tatsächlich ist dieser Fall nicht ganz so einfach abzuhandeln. Hier kommt nämlich der Vertrauensgrundsatz ins Spiel. Und dieser besagt: Als Verkehrsteilnehmer darf man sich grundsätzlich auf das verkehrsgerechte Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer verlassen. Voraussetzung dafür: Man sitzt aufmerksam am Steuer und könnte regelwidriges Verhalten erkennen. Tönt kompliziert, ist in unserem Beispiel aber ganz einfach: Der Lenker des blauen Autos sieht den Blinker und muss deshalb davon ausgehen, dass der rote Wagen abbiegt. Zudem sieht er keine Anzeichen dafür, dass es sich die Person am Steuer anders überlegt oder den Blinker nur aus Versehen gestellt haben könnte.

Der Vertrauensgrundsatz ist kein Gesetzesartikel

Die Schuld liegt im beschriebenen Szenario also nicht beim Lenker des blauen Fahrzeuges – sagt das Gesetz, oder auch nicht? Tatsächlich nicht ganz. Der Vertrauensgrundsatz ist in der Schweiz nicht als solcher im Gesetz verankert. Er lässt sich aber aus zwei bestehenden Normen im Strassenverkehrsgesetz SVG ableiten. So besagt Art. 26 Abs. 1 SVG : «Jedermann muss sich im Verkehr so verhalten, dass er andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch gefährdet.» Und unter Abs. 2 wird ergänzt: «Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber Kindern, Gebrechlichen und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich ein Strassenbenützer nicht richtig verhalten wird.»

Jedermann muss sich im Verkehr so verhalten, dass er andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch gefährdet.

Was allerdings nicht klipp und klar im Gesetz festgeschrieben ist, gibt Anlass für unterschiedliche Betrachtungsweisen. So landet die Frage nach dem Vertrauensgrundsatz regelmässig vor Gericht. Unser beschriebenes Szenario an der Kreuzung schaffte es tatsächlich hinauf, bis zur höchsten Schweizer Gerichtsinstanz, dem Bundesgericht. Umstritten war die Frage: Muss vor jedem Losfahren zwingend noch ein Kontrollblick getätigt werden? Konkret ging es um eine Kollision 2006 auf einer Kreuzung in Riehen BS. Beteiligt waren eine Autofahrerin und ein Motorradlenker. Letzterer fuhr auf der Hauptstrasse und hatte an seinem Töff einen aktiven Blinker.

Der Mann wurde beim Unfall schwer verletzt, die Frau wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Das Bundesgericht verneinte die Schuld wegen des fehlenden Kontrollblickes: «Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, besteht eine solche Pflicht nicht, weil die Beschwerdegegnerin - mangels Hinweisen auf ein Fehlverhalten des Beschwerdeführers - darauf vertrauen durfte, dieser werde nach rechts abbiegen», heisst es in der Urteilsbegründung. Die Frau wurde freigesprochen.

Werbung