Werbung

So gut sind Radarfallen schon ohne KI

Es blitzt – und wir wissen: Auwei, das wird teuer. Aber wie funktioniert eigentlich ein Radarkasten, wieso kommt manchmal trotzdem keine Busse und ist Bremsen meist zu spät? STREETLIFE weiss zudem, wie es um die von den Medien gehypten «KI-Blitzer» steht und wer die Radarfalle erfunden hat.

Bitte schön freundlich: Wohl die Mehrheit aller Autofahrenden kennt das betretene Gefühl, gerade vom grellen behördlichen Blitz als Temposünder ertappt worden zu sein. Mitunter spült bereits ein einziger Radarkasten mehrere Millionen Franken jährlich in die klammen öffentlichen Kassen. Nach meist vier bis acht, manchmal auch erst zwölf Wochen liegt dann die Ordnungsbusse oder Verzeigung im Briefkasten.

Aber wie funktionieren Blitzer eigentlich? Kommt darauf an, es gibt unzählige Systeme: Nachfahrmessung, Lichtschranke, Tempo messender Rotlichtblitzer, Abschnittsgeschwindigkeitsmessung und, und, und. Und natürlich stationäre, teilstationäre (die versetzbaren Kisten) und mobile Geräte. Stark zugenommen hat der Einsatz von Laseranlagen; das sind zum Beispiel die neueren, schlanken runden Säulen mit «Fenstern» drin.

Radar funktioniert wie Tatütata

Und dann ist da natürlich Radar, der populäre Klassiker. Radar nutzt den Dopplereffekt. Tönt kompliziert, ist aber simpel und funktioniert wie Sirene von Einsatzfahrzeugen: Fährt ein Rettungswagen mit Wechselklanghorn vorbei, scheint es die Tonhöhe zu wechseln – weil er sich bewegt und die Schallwellen erst gestaucht und dann gedehnt werden. Ein Radarblitzer sendet elektromagnetische Wellen aus, die unser Auto treffen und zurückreflektiert werden. Kommen die Wellen von vorne, werden sie gestaucht, ihre Frequenz höher – und daraus errechnet der Blitzer unser Tempo.

Bremsen bringt meist nichts

Also bremsen, wenn wir den Kasten sehen? Meistens ist es sinnlos. Denn schlägt der Blitzer zu, dann ist die Messung bereits im Wortsinn im grauen Kasten. Je nach Gerät und Standort liegen dazwischen mal 0,3, mal aber sehr viele Sekunden. Teils ist bei fixen grauen Kästen gar kein Radar drin, sondern messen unsichtbareKontaktschwellen im Asphalt; der Kasten dient dann nur als Fotoapparat. Und die Reichweiten variieren: Manche Anlagen messen auf 30 Meter Distanz, viele auf 50 bis 150, manche auf 500 Meter. Mal abgesehen davon, dass eine brüske Bremsung am Radar aus Gesetzessicht unnötig, gefährlich und also verboten ist.

Geblitzt wird nach Toleranz

Ab wann blitzt es eigentlich? Eingestellt werden Geschwindigkeitsmessanlagen in der Regel auf «Tempolimit plus Toleranz plus 1 km/h gleich Blitz». Blitzt es, ist die Sicherheitsmarge – die sogenannte Toleranz – bereits aufgebraucht. Die Sicherheitsmarge richtet sich nach Tempo und Messverfahren. Bei den beiden häufigsten, Radar und Laser, liegt sie bei 5 und 3 km/h bei bis zu 100 km/h, 6 und 4 km/h bei bis zu 150 km/h und 7 und 5 km/h ab 151 km/h. Kurven und Mobilgeräte erfordern weitere Toleranzen, dann können es mal 10 km/h sein.

Gibt es Blitze ohne Busse?

Aber nicht deshalb kommt manchmal nach dem Blitz keine Busse. Meistens wurde ein anderes Auto geblitzt, das man gerade bei Anlagen mit viel Reichweite nicht unbedingt sieht. Oder es war etwas im Weg. Auch ein Metallgegenstand in der Nähe, Sonnenstrahlen oder Schneefall oder Kalibrierungsmessungen können zum bussenfreien Blitz führen. Lohnt sich ein Einspruch? Sehr selten. Die Geräte werden alljährlich kalibriert und messen in zwei Messverfahren oder Serienmessungen, die abgeglichen werden. Und ungültige Messungen werden von der Technik sehr sicher erkannt und mangels Tempoangabe danach gar nicht weitergeleitet.

Kommen bald die KI-Blitzer?

Einen echten Medienhype erleben derzeit sogenannte KI-Blitzer. Aber da wird spektakulärer getitelt, als dass bereits Bussenfleisch am Radarknochen wäre. Zunächst mal ist KI ja nicht gleich KI: Ja, Künstliche Intelligenz mag da sein, aber so arg intelligent ist diese nun auch wieder nicht. Sondern gute Bildverarbeitungssoftware mit Mustererkennung. Die KI soll vor allem parallel zu Temposündern die Handy- und Gurtsünder ertappen. Frankreich will KI-Blitzer ab 2025 einführen und lässt sich das einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.

In der Schweiz aber fehlt für solche Geräte eine gesetzliche Grundlage. Es ist so ähnlich wie bei Lärmblitzern, die bereits getestet werden: Das funktioniert, aber erst müssten passende Lärmgrenzwerte her. Und für KI-Blitzer bräuchte es entsprechende Datenschutzverordnungen, weshalb das Bundesamt für Strassen (ASTRA) zwar von Potenzial für die Verkehrssicherheit spricht, aber zurückhaltend kommentiert. Abwarten. Denn es dürfte dauern. Und ob beim Tempo oder Handy: Bussenfrei bleibt letztlich nur, wer sich an die Gesetze hält.

Ein Raser erfand die Radarfalle

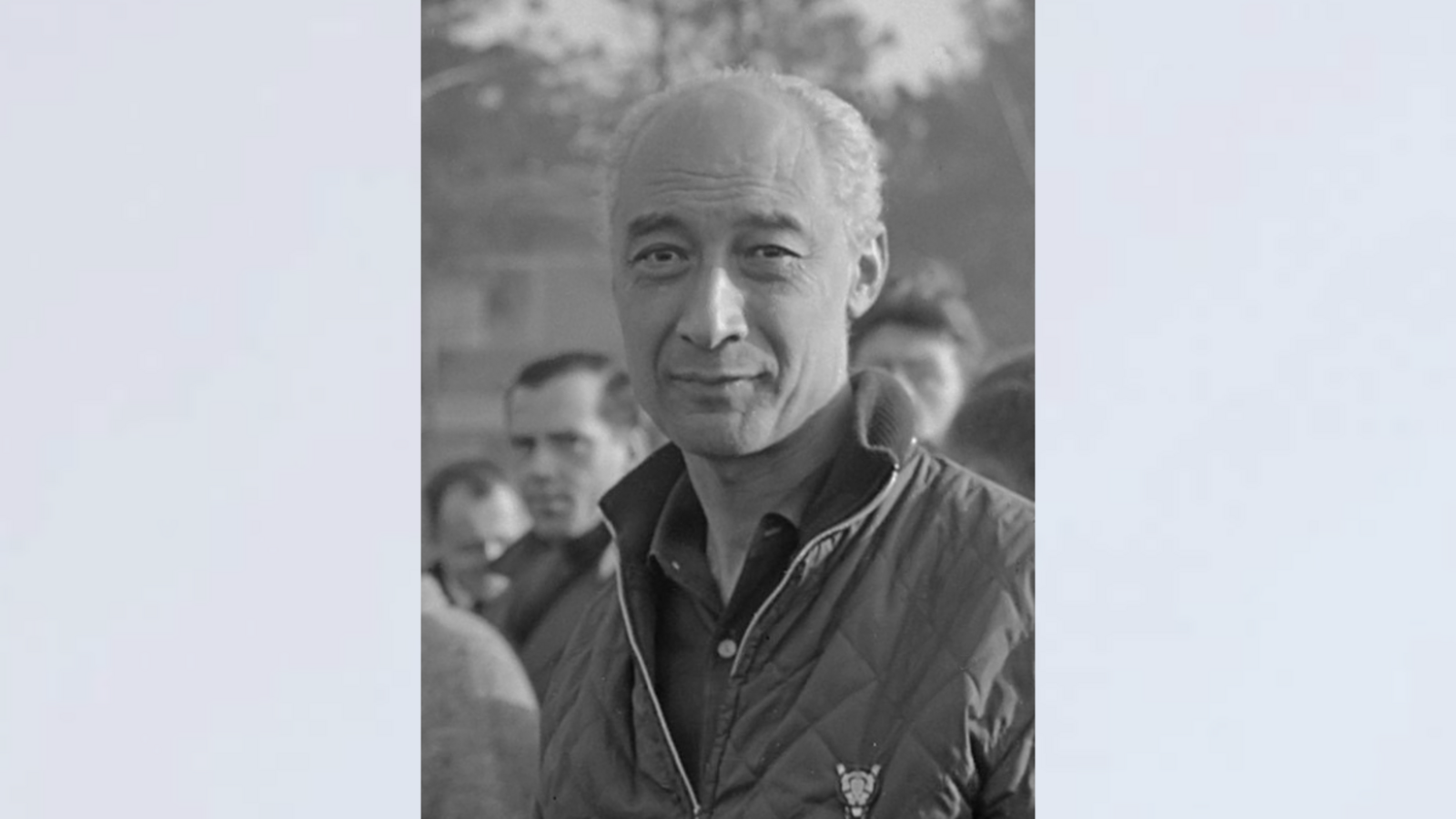

Ironischer wird Geschichte nicht: Erfunden hat die Radarfalle ein Rennfahrer! Bereits 1900 gab es Versuche, Rasern auf den Zahn zu fühlen: Fotos wurden doppelt belichtet. Aus der Distanz der zwei Autoaufnahmen im Bild liess sich das Tempo bestimmen. Aber erst der Niederländer Maurice «Maus» Gatsonides (1911 bis 1998) erfand ein praktikables Verfahren. Gatsonides war erfolgreicher Rennfahrer, raste etwa 1953 an der Rally MonteCarlo zum Sieg.

Um noch schneller zu werden, wollte er sein Tempo in Kurven messen. Es entstanden erst Kontaktschwellen und seine Firma Gatsometer BV, die ab 1964 Geräte unter dem Namen Gatso baute. Der Coup kam 1971: der Gatso-Radarblitzer. Grossbritannien zum Beispiel griff begeistert zu. Heute heisst die Firma Sensys Gatso. Und Briten sprechen bis heute statt von der «Speed Camera» oft einfach vom «Gatso».

Werbung