Werbung

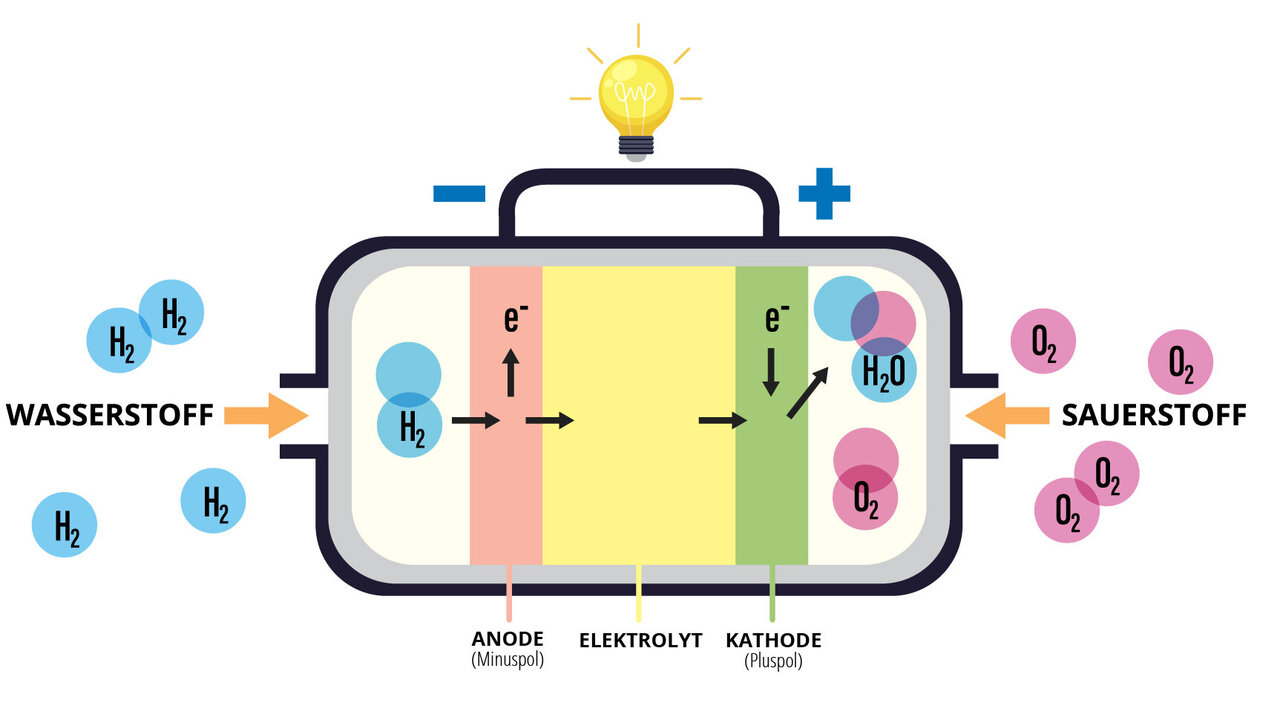

So funktioniert der Wasserdampf-Antrieb

Immer mehr Autos in der Schweiz werden elektrisch oder hybrid angetrieben. Doch neben den Elektro- und Mischmotoren gibt es noch weitere Alternativen zu den klassischen Verbrennern. Eine davon ist Wasserstoff. Was es damit auf sich hat – STREETLIFE klärt auf.

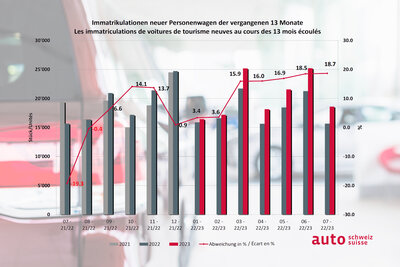

Das letzte Jahr stand einmal mehr im Zeichen der Elektroautos. Mit über 40'000 neu eingelösten Fahrzeugen ist der Marktanteil um 4,5 Prozent auf 17,8 Prozent gestiegen. Gemeinsam mit den Plug-in-Hybrid-Autos haben die «Steckerfahrzeuge» erstmals über einen Viertel aller Neuimmatrikulationen ausgemacht. Am meisten Erstzulassungen waren 2022 Benziner. Doch ihr Marktanteil ist im Vergleich zum Vorjahr um 15,1 Prozent gesunken.

Schaut man die von Auto Schweiz präsentierte Jahresstatistik an, fällt auf, dass sich im Schatten der Stromer etwas tut. Denn neben den elektrischen wurden auch Autos mit weiteren alternativen Antrieben verkauft. 72 davon mit Wasserstoff-Antrieb. Wie das mit diesem Wasserstoff genau funktioniert und wie zukunftsträchtig er ist:

Fahren mit Wasserstoff

Korrekterweise muss man bei Wasserstoffautos von Brennstoffzellen-Autos sprechen. Denn die Fahrzeuge sind mit einer solchen Brennstoffzelle ausgestattet. Diese ist im Aufbau und der Funktionsweise mit einer Batterie vergleichbar. So hat auch eine Brennstoffzelle einen Plus- und Minuspol, die aufeinander reagieren und Energie erzeugen. Diese wird für den Antrieb des Autos genutzt. Für diese chemische Reaktion braucht es jedoch eine Art Treibstoff: eben den Wasserstoff. Dieses Gas reagiert innerhalb der Brennstoffzelle chemisch mit Sauerstoff. Dabei wird die im Wasserstoff gespeicherte Energie als Strom freigegeben – völlig automatisch. Man bezeichnet diese elektrochemische Reaktion auch als «kalte Verbrennung». Dieser freigegebene Strom wird dann genutzt, um den Elektromotor des Fahrzeugs anzutreiben.

Bei einem Brennstoffzellen-Auto handelt es sich also gewissermassen um ein E-Auto. Ausser, dass der Strom direkt an Bord produziert wird. Das hat auch Auswirkungen auf die Reichweite. Gegenüber einem rein elektrisch betriebenen Fahrzeug haben Brennstoffzellen-Autos den Vorteil, dass sie den Fahrbetrieb über sehr lange Zeit gewährleisten können – ohne einen Zwischenhalt an einer Ladesäule einplanen zu müssen. Denn die Autos können grosse Mengen an Wasserstoff tanken, wobei sich ihr Gewicht nicht stark erhöht. Im Vergleich zu einem Stromer entstehen beim Fahren eines Autos mit Brennstoffzelle aber Emissionen. Aber keine Sorge: Es handelt sich dabei nur um ein wenig Wasserdampf.

Was ist Wasserstoff und wie wird er gewonnen?

Bei Wasserstoff handelt es sich um ein chemisches Element (H2) – das erste des Periodensystems. Wasserstoff ist ein sehr leichtes und brennbares Gas. Es ist das Element, das am häufigsten in unserem Universum vorkommt, so etwa in Wasser (H2O) oder dem Erdgas-Hauptbestandteil Methan (CH4).

Wasserstoff ist nur in gebundener Form vorhanden und muss deshalb aufwendig erzeugt werden. Im Fahrbetrieb ist ein Brennstoffzellen-Auto zwar emissionsfrei. Doch wie ökologisch dieser Antrieb tatsächlich ist, hängt vom Gewinnungsprozess des Wasserstoffs ab. Denn je nach Herstellungsart fällt die Emissionsbilanz negativ aus. So etwa, wenn der Wasserstoff mit Erdgasenergie hergestellt wird. Kommt der Strom zur Herstellung jedoch aus erneuerbaren Energiequellen, ist alles wieder im grünen Bereich.

Wasserstoff und die Politik

Bis 2050 muss die Schweiz das Netto-Null-Ziel erreichen. Das heisst: Die Treibhausgasemissionen müssen innert der nächsten rund 30 Jahre praktisch komplett reduziert werden. Am 18. Juni 2023 hat die Schweizer Stimmbevölkerung diesem Vorhaben mit 59,1 Prozent zugestimmt.

Um dieses Ziel zu erreichen, spielen erneuerbare Energieformen eine zentrale Rolle. So auch der Wasserstoff. Als emissionsfreier Antrieb kann er einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Jedoch gibt es in der Schweiz aktuell noch keine Wasserstoffstrategie. Das soll sich ändern. So will es das Parlament. Ende 2022 hat es eine entsprechende Motion angenommen. Jetzt steht der Bundesrat in der Pflicht, Massnahmen zur Förderung der Entwicklung und zur Sicherstellung der Versorgung der Schweiz mit Wasserstoff zu präsentieren.

Wo tankt man Wasserstoff?

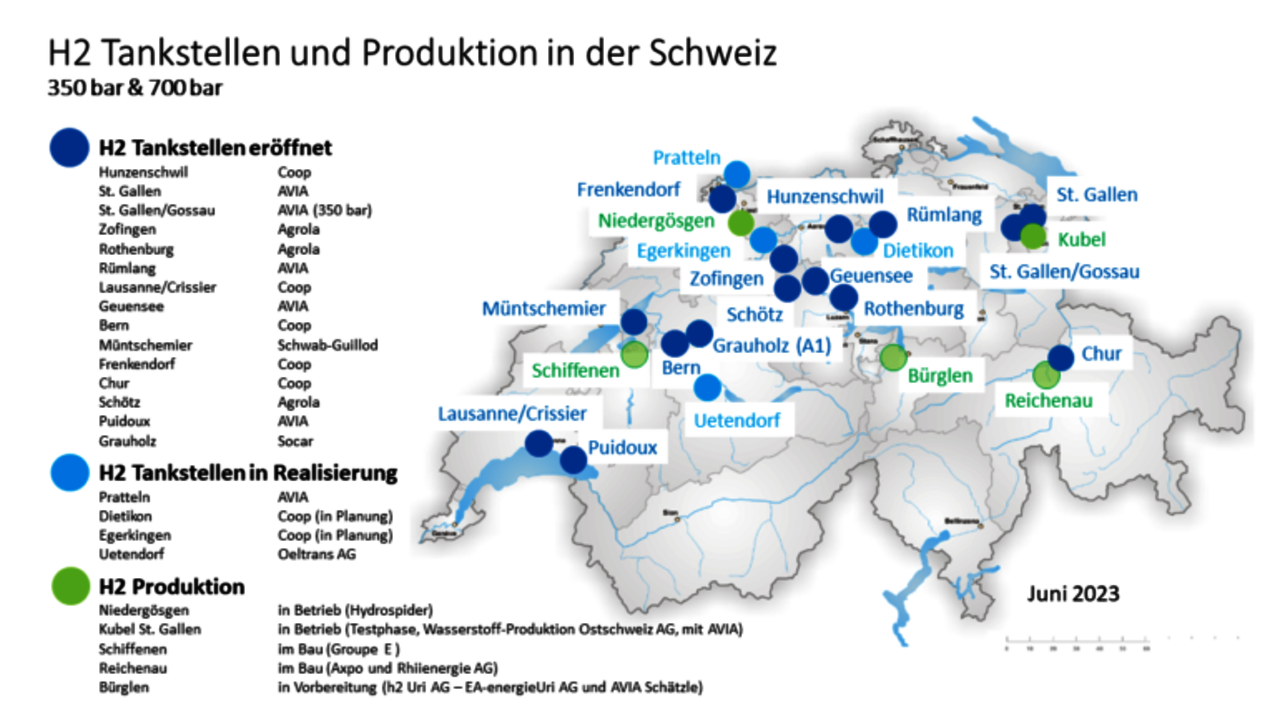

An insgesamt 3314 Tankstellen konnte man im letzten Jahr sein Auto tanken, wie Avenergy Suisse, der Wirtschaftsverband der Treibstoffimporteure, mitteilte. Was die Tankstellendichte angeht, liegt die Schweiz im Vergleich zum übrigen Europa damit auf den vorderen Plätzen. Die Anzahl Anlagen mit Wasserstoff ist im Gegensatz dazu deutlich überschaubarer. Elf Standorte bieten den Antriebsstoff derzeit an. Seit 2020 kommen jährlich drei neue Standorte dazu.

Das zeigt: Auch wenn zwar sehr langsam, wird das Wasserstoff-Tankstellennetz der Schweiz laufend ausgebaut. Das hat sich auch der Förderverein «H2 Mobilität Schweiz» zum Ziel gesetzt. 2018 haben sich die Agrola AG, die AVIA-Vereinigung, Coop, die Coop Mineraloel AG, die fenaco Genossenschaft, die Migrol AG und der Migros-Genossenschafts-Bund für ihr gemeinsames Anliegen von einem flächendeckenden Netz an Wasserstofftankstellen zusammengetan. Dabei beabsichtigt die Vereinigung, den Wasserstoff-Antrieb besonders für LKWs zu etablieren, um den Warenverkehr CO2-neutral zu machen. Davon sollen dann auch Wasserstoff-PWs profitieren und an Popularität gewinnen. Wo man heute bereits tanken kann, zeigt die Übersicht.

Wieso fahren nicht mehr mit Wasserstoff?

Das liegt einerseits an den hohen Herstellungskosten von Wasserstoff und andererseits an den Brennstoffzellen-Autos, die derzeit noch zu teuer sind. Für den Hyundai Nexo blättert man rund 90'000 Franken hin – und das ist erst der Ab-Preis. Den Mirai von Toyota gibt es immerhin ab rund 63'000 Franken. Doch im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrenner- oder Elektromotor können die wasserstoffbetriebenen Autos bezüglich Anschaffungskosten nicht mithalten – noch nicht.

Werbung