Werbung

EU-Verträge: Drohen Monster-Trucks und ein Bahnchaos?

Endlich liegen die neuen Abkommen zwischen Bern und Brüssel vor. STREETLIFE analysiert die Auswirkungen der EU-Verträge auf den Strassen- und Schienenverkehr in der Schweiz.

Schon vor der Publikation der lange unter Verschluss gehaltenen neuen Verträge zwischen der Schweiz und der EU war über mögliche negative Auswirkungen auf den Verkehr in der Schweiz spekuliert worden (STREETLIFE berichtete). Nun liegen die Ergänzungen zum Landverkehrsabkommen sowie die alles überspannenden institutionellen Regelungen – samt der Übernahme von EU-Recht – vor.

Wie sich diese Neuerungen in der Praxis auswirken werden, muss sich erst zeigen. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass die Befürchtungen eines «Verkehrschaos» und weiterer einschneidender Folgen für die Schweiz zutreffend könnten.

Bund und Economiesuisse jubeln

Das Bundesamt für Verkehr und der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, der die EU-Integration befürwortet, beurteilen die neuen Verträge positiv. Sie brächten «Lebensqualität dank freier Fahrt zwischen der Schweiz und der EU», so Economiesuisse. Und das Bundesamt für Verkehr sagt auf Anfrage von Streetlife: «Die neuen Verträge ermöglichen es, die Errungenschaften der schweizerischen Verkehrspolitik wie 40-Tonnen-Limite, Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Nacht- und Sonntagsfahrverbot und Eisenbahn-Taktfahrplan gegenüber der EU langfristig abzusichern.»

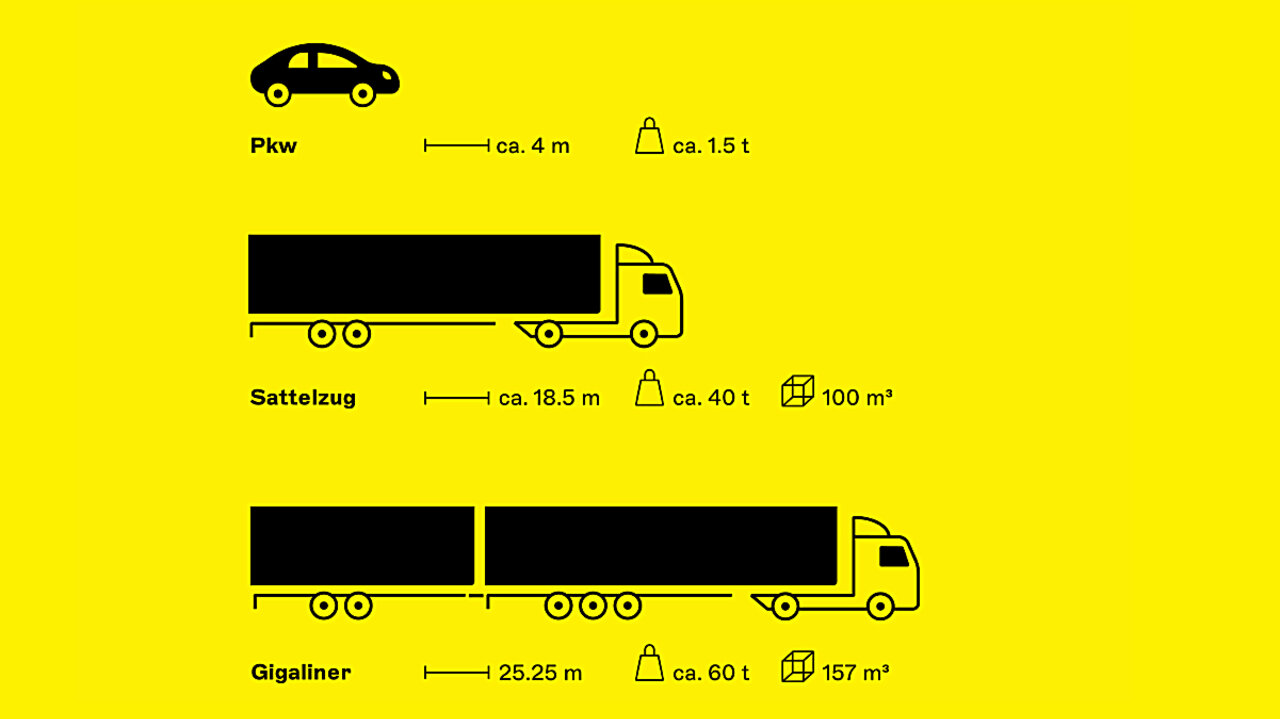

Kommt also alles gut? Zweifel sind angebracht. Sie betreffen die übergeordnete Problematik der Rechtsübernahme, aber auch konkrete Themen wie die CO2-Abgaben, eine mögliche Zulassung von 60-Tonnen-Lastwagen («Gigaliner») oder eine Überlastung des Schweizer Schienennetzes samt zunehmenden Verspätungen. Aber der Reihe nach.

Verschärfung und Verteuerung beim CO2

In den Verträgen verpflichtet sich die Schweiz, technische Regeln für Strassenfahrzeuge und deren Kontrolle anzupassen. Künftig könnten demnach CO₂-basierte Tarife erzwungen werden, insbesondere wenn neue EU-Vorgaben im Rahmen des «Green Deal» oder durch neue Eurovignetten-Richtlinien erlassen werden – mit entsprechenden Kostenfolgen für Automobilbranche und Verbraucher.

Damit bestehe «die Gefahr einer schleichenden Entparlamentarisierung und Entdemokratisierung fiskalischer Kernkompetenzen in der Verkehrspolitik», heisst es in einem internen Papier der SVP. Die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) drohe vom «umweltpolitischen Erfolgsmodell» zum «fremdgesteuerten Finanzierungsmechanismus» zu werden.

«Gigaliner» in den Startlöchern?

Ein weiterer heiss diskutierter Punkt ist die mögliche Zulassung von Gigalinern auf Schweizer Strassen. Im bisherigen Landverkehrsabkommen ist ein Limite von 40 Tonnen festgelegt. Das Bundesamt für Verkehr betont gegenüber Streetlife, in der «aktuell vorliegenden Vorlage zur Änderung des Landverkehrsabkommens» sei «keine neue Anpassung der Gewichtsbegrenzung bei Lastwagen vorgesehen».

Konkret werde die Beibehaltung der 40-Tonnen-Limite in Artikel 5 Absatz 7 des institutionellen Protokolls Landverkehr verankert. Dort werden die Ausnahmen von der dynamischen Rechtsübernahme aufgeführt. Es wird auf Artikel 7 Absatz 3 des bestehenden Landverkehrsabkommens verwiesen, der wiederum auf die höchstzulässigen Gewichte der Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Landverkehrsabkommens hinweist. Das war 1999, und damals galt eben die 40-Tonnen-Limite.

Die Frage ist allerdings, ob dies auch in Zukunft so bleiben wird. Generell ist die EU nicht an Ausnahmen interessiert. Falls sie künftig freie Fahrt für Gigaliner durch die Schweiz fordert, wären dieser auch aufgrund der institutionellen Fesseln die Hände gebunden. Die Entscheidungsgewalt über die Weiterentwicklung des Abkommens und die Änderung von Normen liegt beim Gemischten Ausschuss, einem Technokratengremium – und nicht mehr beim Schweizer Parlament. Und bei Streitigkeiten entscheidet letztlich der Europäische Gerichtshof, also das Gericht der Gegenseite.

Ob und wie lange Ausnahmeregelungen für die Schweiz unter solchen Bedingungen Bestand haben, steht also in den Sternen.

Alle gegen Monster-Trucks

Auch massgebliche Interessenvertreter des gesamten politischen Spektrums scheinen der Sache nicht gänzlich zu trauen. Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG spreche sich «seit Jahren klar und nachdrücklich gegen Gigaliner aus», betont Vizedirektor André Kirchhofer. Zur generellen Einschätzung sagt er, der Zentralvorstand der ASTAG werde nach eingehender Analyse der Verträge Mitte September seine Position festlegen. Allerdings müssten «die zentralen Pfeiler der Schweizer Verkehrspolitik» gemäss dem bestehenden Landverkehrsabkommen «unverändert beibehalten werden».

Der Verkehr-Club der Schweiz VCS geht wie der Bund davon aus, dass die 40-Tonnen-Limite laut aktuellem Vertragsstand erhalten bleibt. Gegen Gigaliner wehrt sich der VCS aber «dezidiert». Sie würden «Transporte auf der Strasse fördern und so zu einer Rückverlagerung von der Schiene auf die Strasse führen – entgegen dem Alpenschutz und den Klimazielen». Zudem sei das Schweizer Strassennetz nicht für derart grosse und schwere LKW ausgelegt.

Pro Alps, vormals Alpen-Initiative, zeigt sich erfreut über die (vorläufige) Beibehaltung der 40-Tonnen-Grenze, fügt jedoch an: «Wir beobachten die Politik genau und stellen sicher, dass es bei einem Verbot bleibt.» Erst in den vergangenen Monaten habe sich das Parlament mit der Genfer Standesinitiative «Gegen Gigaliner auf Schweizer Strassen!» befasst. Dabei sei parteienübergreifend befunden worden, dass die Zulassung von Gigalinern auf Schweizer Strassen «hohe negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, die Infrastruktur und die Verlagerung» hätte. Man muss die Parlamentarier – sofern sie in Zukunft überhaupt noch etwas zu sagen haben werden – also beim Wort nehmen.

Taktfahrplan und Schweizer Pünktlichkeit gefährdet

Eher noch grössere Auswirkungen als auf den Strassen- werden auf den Schienenverkehr erwartet. Die EU verlangt in den neuen Verträgen, dass die Schweiz den internationalen Schienenpersonenverkehr für die europäische Konkurrenz öffnet. Dabei, so betonen die Befürworter der Verträge, bleibe der Schweizer Taktfahrplan unangetastet.

Wirklich? Auch hier sind kritische Fragen angebracht. Im Vertrag heisst es, sprachlich nicht sehr elegant: «Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass abhängig von den jeweiligen Wettbewerbsregeln das anwendbare Unionsrecht nicht ausschliesst, dass internationale Gruppierungen grenzüberschreitende Verkehrsdienste erbringen, einschliesslich grenzüberschreitender Verkehrsdienste, die teilweise aus Diensten bestehen, die im Taktfahrplan vorgesehen sind.»

SBB-Chef Vincent Ducrot warnte bereits im Mai in «Le Temps» vor negativen Folgen des neuen Landverkehrsabkommens für die Schweiz. Inländische Verbindungen könnten durch die ausländische Konkurrenz wegfallen und der Schweizer Taktfahrplan und die Schweizer Pünktlichkeit wären in Gefahr, so Ducrot.

Richter stehen immer bei der EU

Tatsächlich ist schwer vorstellbar, wie beispielsweise die notorisch verspätete Deutsche Bahn bei einem Markteintritt in die Schweiz zu einer Qualitätssteigerung beitragen sollte. Dass mehr ausländische Züge zu weniger Pünktlichkeitsproblemen und weniger Engpässen führen sollten, bleibt ebenfalls unwahrscheinlich.

Ausserdem könnte ein Verlust der nationalen Trassenhoheit drohen. Die EU fordert nämlich eine diskriminierungsfreie Trassenvergabe sowie die Einrichtung einer zentralen Trassenvergabestelle. Anbieter mit Sitz in der EU könnten gar auf die Idee kommen, die Trassenzuteilung gerichtlich zu erstreiten. Und wo die Richter stehen, ist bekannt: auf der Seite Brüssels.

Hast du etwas beobachtet?

Werbung