Werbung

Die Wahrheit über E-Auto-Rohstoffe

Mythen, Gerüchte und Vorurteile kursieren um die Rohstoffe für Elektroautos. Alle zu knapp und eine Ökokatastrophe? Oder sind das Fake News, wie es die Autobauer vermitteln? STREETLIFE sagt, was Sache ist mit Lithium-Knappheit, Kinderarbeit für Kobalt – und wie selten Seltene Erden wirklich sind.

Was soll man nur glauben? «Kobalt reicht nur noch für elf Jahre», vermeldet eine Studie und «Kobalt reicht bis ins Jahr 2356» die andere – je nach Rechnung halt. Fakt ist: Die Wende vom Verbrenner- zum Elektroauto krempelt Rohstoffmärkte um. Nicht umsonst ruft man Lithium «weisses Gold». Noch 2020 lag die Nachfrage nach Batterien für E-Autos bei 100 Gigawattstunden (GWh) Kapazität. Aktuell ist es das Vier- bis Fünffache, in fünf Jahren sollen es 1200 bis 2000 GWh sein. Und Akkus brauchen heute Rohstoffe, die wie Öl endlich sind.

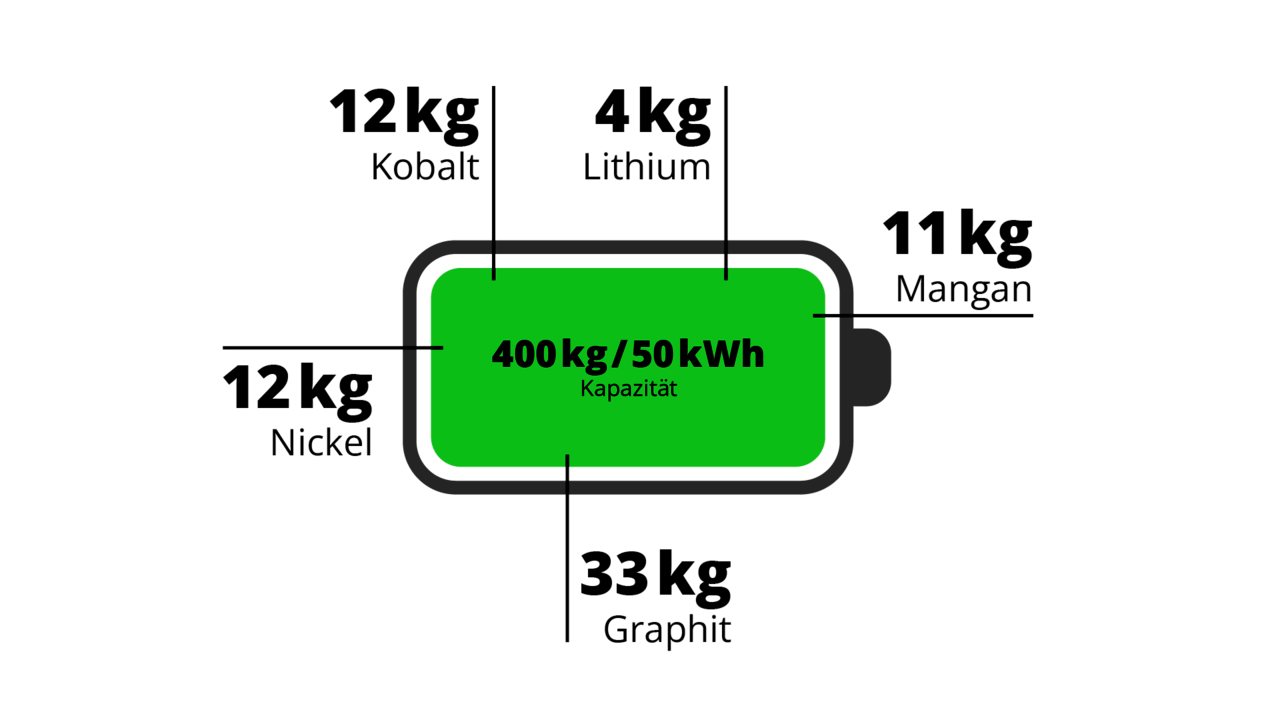

Nichts Neues sind jene Materialien, die auch im übrigen Auto stecken: Stahl, Alu, Kupfer, Kunststoffe. Doch im Blickpunkt stehen die heute in E-Autos oder Smartphones üblichen Lithium-Ionen-Akkus und daher eben Lithium (im 400-Kilo-Akku ca. 4 Kilo) und Kobalt (12 Kilo) sowie auch Graphit (33 Kilo), Nickel (12 Kilo) und Mangan (11 Kilo). Und die Seltenen Erden? Die finden sich nicht im Akku, sondern im E-Motor (s. Kasten). Wie lange welcher Rohstoff reicht? Selbst Experten sind uneins, denn es hängt von der Batterieentwicklung ab.

Natrium zum Beispiel gilt als Kandidat, Lithium bald abzulösen – und reicht 450'000 Jahre, weil es aus Salz gewonnen wird. Und es geht auch ohne Kobalt (z.B. mit Schwefel). Klar ist aber: Vorerst bleibt der Lithium-Akku das Mass der Dinge, deshalb drängen Autohersteller und Politik auf Recycling – aus Umwelt-, Mengen- sowie Preis- und Imagegründen. Die EU etwa schreibt strenge Quoten für Recycling von bis zu 95 Prozent bis 2030 vor. Da lockt ein neues Businessmodell, nur fehlen ironischerweise zurzeit noch genügend Altbatterien.

Lithium – das weisse Gold

Lithium ist ein Leichtmetall und als Ladungsträger für leistungsstarke und bezahlbare Batterien kurzfristig unverzichtbar. Die Batterieforscher arbeiten zwar an Alternativstoffen. Aber der Lithium-Bedarf bleibt erst mal enorm. Und steigt und steigt: Vor fünf Jahren wurden 170'000 Tonnen jährlich gebraucht. Heute sind es schon eine Million Tonnen, in fünf Jahren wohl 1,5 Millionen. Diese Nachfrage treibt den Preis tüchtig hoch.

Wie knapp ist es?

Noch nicht, aber vielleicht bald. Die Reserven (die heute ökonomisch abbaubare Menge) betragen 22, die Ressourcen (die Gesamtmenge) 80 Millionen Tonnen. Die Nachfrage steigt derzeit schneller als die Produktion. Daher sind sich alle einig: Es braucht Recycling im grossen Stil, schon aus Preisgründen.

Woher kommt es?

Lithium wird vor allem im grössten Förderland Australien meist im Bergbau gewonnen und in Chile durch Verdunstung von Salzsole. China liegt auf Platz drei und ist auch der grösste Verarbeiter von Lithium. Der E-Mobilität wegen lohnen jetzt weltweit neue Förderanlagen, etwa jüngst in Deutschland.

Wie schlimm ist es?

Der Wasserverbrauch bei der Gewinnung ist heikel, Lithium selbst unproblematisch. Die Umweltschäden durch den Abbau sind laut Studien jedenfalls klar geringer als etwa durch Ölförderung.

Unser Urteil

Lithium hat bei korrektem Abbau kein Umwelt-, aber bekäme ein Mengen- und Preisproblem, falls kein Recycling käme. Aber überall entstehen Recyclinganlagen, und es sind bereits Alternativen in Sicht.

Kobalt – das graue Problem

Kobalt (chemisch Cobalt) ist ein Schwermetall, das für die Kathoden (Minuspol) des Akkus verwendet wird. In den letzten fünf Jahren hat sich der Bedarf auf 200'000 Tonnen vervierfacht. Ob er weiter so stark ansteigt, ist strittig: Steigende Preise, Angst vor Imageschäden und Ersatzstoffe in Batterien könnten das flott ändern.

Wie knapp ist es?

Je nach Entwicklung. Die Reserven betragen sieben, die Ressourcen 25 Millionen Tonnen.

Woher kommt es?

Kobalt wird aus dem Boden abgebaut. Quasi-Monopolist ist der Kongo, unter dem 90 Prozent der weltweiten Reserven lagern. Kontrolliert wird der Abbau im Kongo vor allem von chinesischen und britischen Konzernen. Platz zwei mit nur einem Zehntel der kongolesischen Fördermenge hält Russland.

Wie schlimm ist es?

Im Kongo leidet die Umwelt durch Bodenverseuchung in Abbaugebieten. Aber vor allem leiden die Menschen. Zwar sind die Arbeitsplätze in den zu 80 Prozent industriellen Minen wichtig fürs Land. Doch 20 Prozent sind gefährliche Kleinminen, in denen zehntausende Kinder schuften. Das wird wie beim T-Shirt aus Bangladesch wohl leider ein Problem bleiben. Positiv: Unter den Kobalt-Kunden sind Autohersteller besonders um «saubere» Lieferketten bemüht, weichen auf andere Länder aus oder verzichten auf Kobalt.

Unser Urteil

Kobalt hat vor allem Menschenrechtsprobleme. Bei jenen und gegen Verknappung drängen Autohersteller und Politik massiv auf Recycling und Alternativen, die Situation dürfte sich bald entschärfen.

Graphit, Nickel und Mangan

Das Mineral Graphit (oder Grafit; im Prinzip Kohlenstoff) und das Metall Nickel braucht man für die Kathode (Minuspol), das Metall Mangan für die Anode (Pluspol). Alle drei werden vor allem in der Stahlherstellung benötigt und nur wenig (z.B. Nickel zu fünf Prozent) für E-Auto-Akkus, weshalb wir sie hier zusammenfassen.

Wie knapp sind sie?

Sie sind es (noch) nicht: Abbaubare Reserven reichen bei Graphit 200, bei Mangan 300 Jahre – jeweils ohne noch unerschlossene Ressourcen, die bei Mangan theoretisch Tausende Jahre reichen. Heikler ist Nickel, das für 35 bis 50 Jahre da ist, aber darum nun bereits zu 40 Prozent aus Recycling stammt.

Woher kommen sie?

Graphit kommt fast immer aus China, weit dahinter liegt Brasilien. Nickel wird global gefördert, Indonesien und die Philippinen liegen vorne. Bei Mangan führen Südafrika, Gabun und Australien.

Wie schlimm sind sie?

Alle drei sind an sich unproblematisch. Leider kommt es jedoch, wie beim Bergbau in Schwellen- und Entwicklungsländern so oft, zu lokalen Umweltschäden. Zurecht Angst macht Ökologen der geplante Abbau von Mangan vom Meeresgrund, wo etwa sechs Mal so viel wie auf den Kontinenten lagert. Positiv: Auch bei diesen drei Stoffen drängen Autobauer auf korrekten Abbau und forschen an Alternativen.

Unser Urteil

Graphit und Mangan sind an sich problemlos. Bei Nickel gelten Preise als Unsicherheitsfaktor, weil es eher knapp ist. Alle drei sind aber gut rezyklierbar: An diesem Trio wird die E-Mobilität nicht kränkeln.

Seltene Erden sind gar nicht selten

Die Seltenen Erden (eigentlich Metalle der Seltenen Erden oder Seltenerdmetalle) heissen nur so, weil man sie einst nur in seltenen Mineralien fand – und stecken nicht in Batterien, sondern in Elektromotoren. Die Reserven sind gross, bei manchen der 17 Seltenen Erden so gross wie bei Kupfer. Aus E-Auto-Sicht wichtigste Seltene Erde ist Neodym für starke Dauermagnete in Festplatten, Lautsprechern oder eben Elektromotoren. Zum Vergleich: In einem Smartphone stecken 0,4 Gramm Neodym, in einem E-Auto-Motor bis zu drei Kilo. Nicht die Menge ist heikel – aber der Preis, den China als grösster Produzent (zu 80 Prozent) von Neodym quasi bestimmt. Die Autowelt reagiert mit Ausweichen auf andere Länder, in denen sich der Abbau oft erst dank Chinas Preispolitik lohnt, was diese wiederum bremst. Vor allem aber stellen die Autohersteller um: Es geht in vielen E-Motoren bereits ohne Neodym. Fazit: Seltene Erden sind in der E-Zukunft unproblematisch.

Werbung