Werbung

Das muss man über Elektroautos wissen

Muss ein neues Auto her, ist für viele die hohe Energieeffizienz ein wichtiges Kaufkriterium. Die Klassifizierung sagt aber nur bedingt etwas darüber aus, wie umweltfreundlich ein Auto ist. Für eine bessere Klimabilanz im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sind für Elektroautos vor allem vier Faktoren zentral.

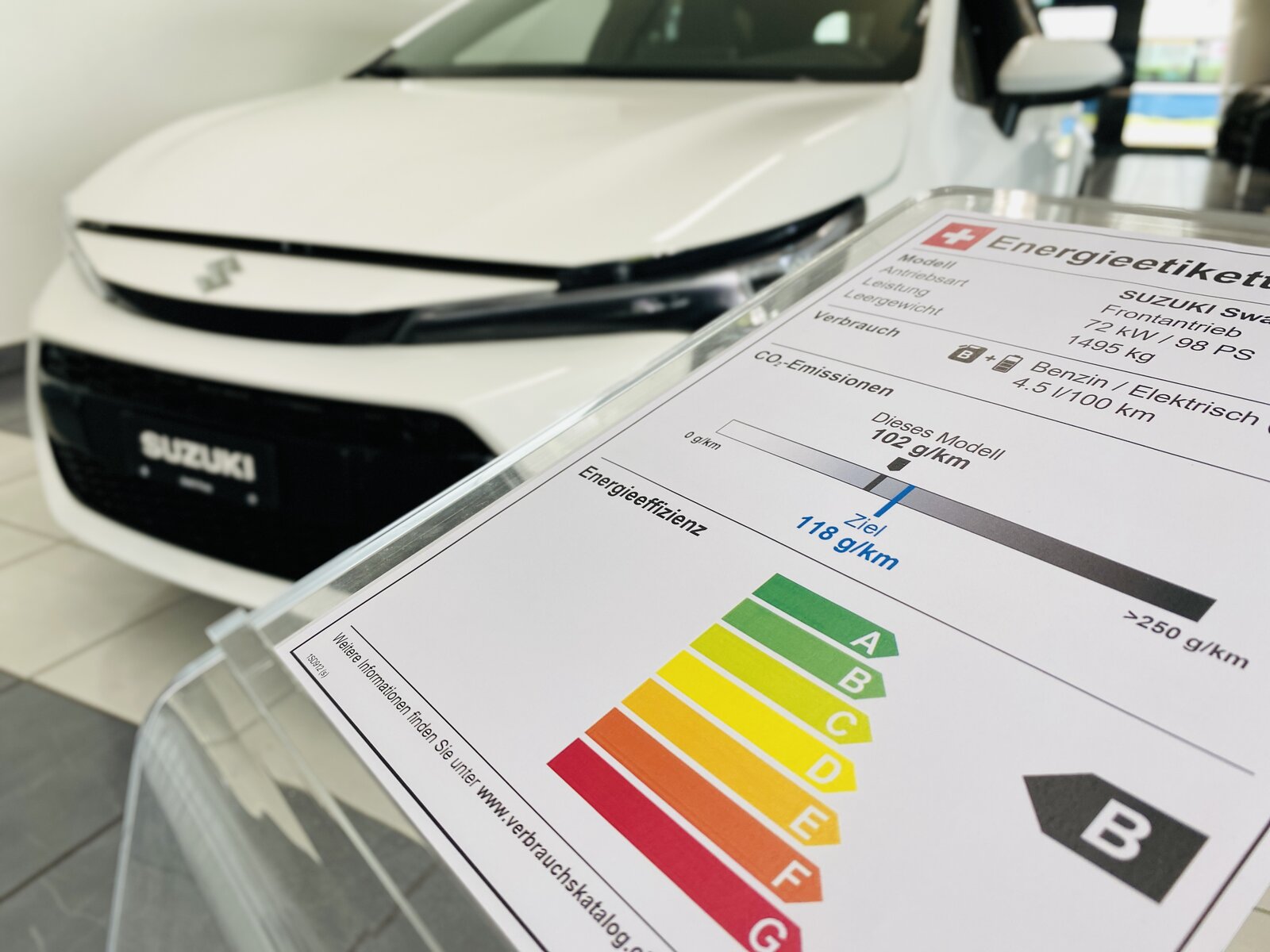

Wer sich für ein Auto interessiert, muss sich zwangsläufig mit der Energieetikette auseinandersetzen. Neben Grösse, Leistung oder Ausstattung fasst sie die Informationen zu Modell, Treibstoffverbrauch oder CO2-Emissionen zusammen. Auffällig sind hier besonders die farbigen Balken der Energieeffizienz. Doch was bedeutet das Farbspektrum von Grün über Gelb bis hin zu Rot?

Die Energieeffizienzklassen A bis G

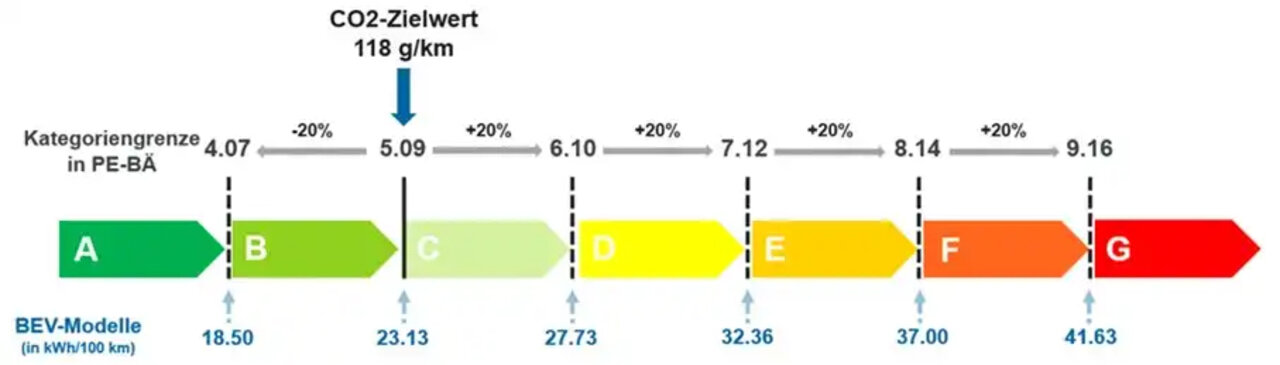

In welche Kategorie ein Fahrzeug fällt, richtet sich nach dem gesetzlich vorgegebenen CO2-Zielwert. Dieser beträgt aktuell 118 g CO2/km und entspricht dem Grenzwert der Energieeffizienzklassen B und C. Wenn ein Auto also einen Kilometer fährt, sollte es nicht mehr als 118 g an Kohlendioxid ausstossen. Dabei handelt es sich um ein Gas, das beim Verbrennen von Benzin oder Diesel für den Antrieb eines Autos entsteht. Übersteigt der CO2-Ausstoss eines Autos im Fahrbetrieb den Zielwert, wird es zwischen C und G eingestuft. Liegt der CO2-Ausstoss unter dem Zielwert, gibt’s eine A- oder B-Klassifizierung. Die Schweizer Klimaziele sehen eine Halbierung der Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 und eine Netto-Null bis 2050 vor. Um das zu erreichen, überprüft und korrigiert das Bundesamt für Umwelt (BAFU) diesen Zielwert im Vierjahresrhythmus. Die nächste Anpassung ist für 2025 zu erwarten.

Wie können Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mit Elektro- und Hybridautos verglichen werden?

Um die verschiedenen Antriebsformen miteinander vergleichen zu können, dient Benzin als Referenzenergie, da es nach wie vor der meistverwendete Kraftstoff bei Autos ist. Man spricht dann vom sogenannten Primärenergie-Benzinäquivalent (PE-BÄ). Diese Masseinheit gibt an, wie viel Energie für die Benzinherstellung benötigt wird. Um einen Liter Benzin herzustellen, braucht es Energie für die Förderung, den Transport und die Verarbeitung der Rohstoffe. Das PE-BÄ gibt an, wie viel dieser Energie benötigt wird, um diesen Liter Benzin herzustellen. Da Benzin der Referenztreibstoff ist, hat ein Liter Benzin ein Primärenergie-Benzinäquivalent von 1,0. Bei Diesel liegt dieser Wert bei 1,07 und bei Strom bei 0,21. Der Zielwert von 118 g CO2/km entspricht dem PE-BÄ von 5.09. Um die restlichen Grenzwerte zu berechnen, werden jeweils 20 Prozent hinzugerechnet oder abgezogen.

Sind Elektroautos am energieeffizientesten?

Fahrzeuge mit Elektroantrieb weisen in der Regel eine bessere Energieeffizienz auf als solche mit Verbrennungsmotoren. Dies liegt unter anderem am hohen Wirkungsgrad. Gemäss «EnergieSchweiz», dem Energieförderprogramm des Bundes, beträgt dieser bei Elektroautos über 90 Prozent. Ein Benzinmotor kommt bestenfalls auf 35 bis 40 Prozent. Im Vergleich zu einem Verbrenner kann ein Elektroauto also den Grossteil der zugeführten Energie in Bewegung umwandeln, ohne viel Energie zu verlieren. Kurz gesagt: Je höher der Wirkungsgrad eines Autos ist, desto grössere Distanzen kann dieses mit einer vollen Ladung oder Tankfüllung zurücklegen. Wie energieeffizient das eigene Auto ist, lässt sich im Verbrauchskatalog vom Bundesamt für Energie prüfen.

Wie umweltfreundlich sind Elektroautos?

Im Gegensatz zu Benzin- oder Dieselfahrzeugen verursachen Elektroautos keine direkten Emissionen im Fahrbetrieb. Wirft man jedoch einen Blick auf die Klimabilanz eines Stromers, kommt dieser nicht mehr emissionsfrei davon. Bei der Analyse der Klimabilanz wird der gesamte Lebenszyklus von der Produktion und der Nutzung bis zur Entsorgung eines Autos bewertet. Dabei fallen vier Punkte besonders ins Gewicht:

- Toxische Schadstoffe

Obwohl E-Autos während des Fahrens keine Treibhausgase ausstossen, verursacht die Produktion ihrer Batterien hohe Emissionen von toxischen Schadstoffen wie Stickoxiden, Feinstaubpartikeln und Schwefeldioxid. Im Vergleich zu modernen Verbrennungsmotoren mit niedrigem Schadstoffausstoss dauert es länger, bis die Emissionen der Produktion von E-Autos ausgeglichen sind. In vielen Fällen ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Autos nicht ausreichend, um diesen Ausgleich zu erreichen.

- Batteriegrösse und -herkunft

Die Grösse der Batterie beeinflusst die Umweltbelastung pro gefahrenen Kilometer. In der Schweiz liegen die Grössen zwischen 27 und 108 kWh. Entsprechend kann die Umweltbelastung je nach Fahrzeugmodell bis zu viermal grösser oder kleiner sein. Weiter spielt das Land, in dem die Batterie produziert wird, eine Rolle. In China hergestellte Batterien weisen wegen des hohen Kohlekraftwerkanteils eine deutlich schlechtere Klimabilanz auf als solche aus Europa.

- Fahrzeugtyp

Elektroautos mit grösserer Batterie sind in der Regel auch grösser und schwerer. Die Umweltbelastung für die Herstellung eines Elektro-SUV ist demnach höher als bei einem Elektro-Kleinwagen.

- Stromherkunft zum Laden

Der Strom, mit dem ein E-Auto aufgeladen wird, hat ebenfalls Einfluss auf dessen Klimabilanz. So belastet Strom aus Wind- oder Wasserkraft die Umwelt nur gering. Stammt der Strom aber aus einem Kohle-, Öl- oder Kernkraftwerk ist die Umweltbelastung pro kWh vergleichsweise 20- bis 30-mal höher.

EU-Batteriepass

Mit ihrer neuen Batterieverordnung, die voraussichtlich Mitte dieses Jahres in Kraft tritt, will die Europäische Union mehr Transparenz bei der Herstellung und dem ökologischen Fussabdruck von Elektroautos schaffen. Hierfür ist unter anderem ein digitaler Pass für jede Batterie in einem E-Fahrzeug vorgesehen. Ab 2027 sollen für jede dieser Batterien rund 120 einzelne Daten abrufbar sein, die deren ganzen Lebenszyklus von der Produktion über die Nutzungsphase bis hin zur Verwertung darstellen.

Ob oder inwieweit diese Informationen auch für Akteure in der Schweiz zugänglich sein werden, weiss man beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) noch nicht. «Das kann derzeit noch nicht beurteilt werden», sagt Dorine Kouyoumdjian, Informationsbeauftragte des BAFU. Nach Verabschiedung der EU-Batterieverordnung wird das BAFU prüfen, ob Handlungsbedarf für eine Anpassung der bestehenden Schweizer Vorschriften über Batterien besteht. «Von der Einführung des Batteriepasses in der EU», so Kouyoumdjian weiter, «sind zunächst Schweizer Akteure betroffen, die Batterien in die EU exportieren.»

Werbung