Werbung

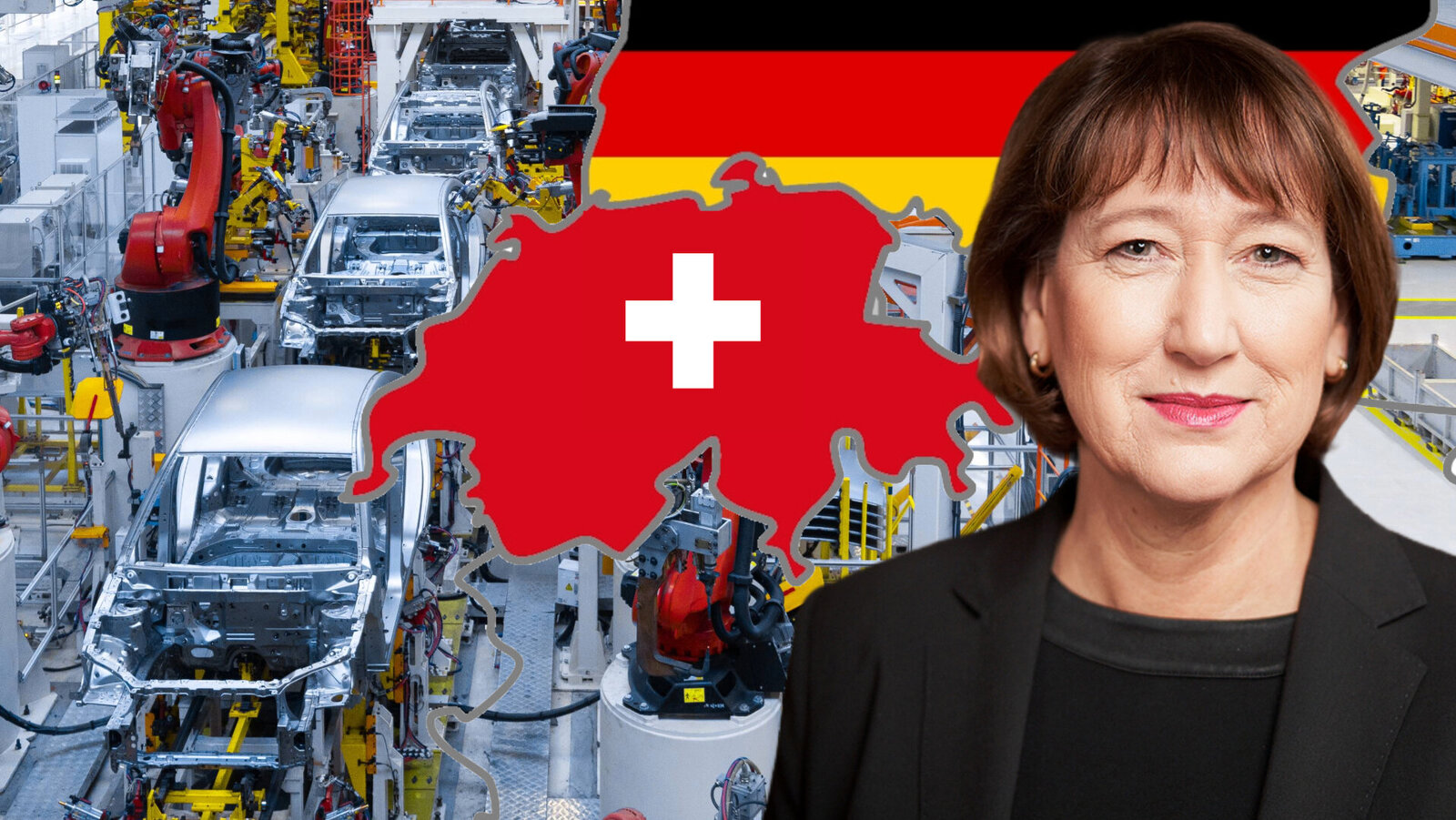

«Die Schweiz fährt deutsch»

Strafzölle, chinesische Konkurrenz und unsichere Wirtschaftslage. Die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller, hat einige Baustellen. Im STREETLIFE-Interview spricht sie über Schweizer Zulieferer und unterschätzte Probleme bei der E-Mobilität.

Frau Müller, wie wichtig ist die Schweizer Kundschaft für die deutsche Automobilindustrie?

Hildegard Müller: Die Schweiz fährt deutsch. Das soll nicht überheblich klingen. Wir sind schlicht sehr stolz darauf und dankbar dafür, dass die Kundinnen und Kunden in der Schweiz unsere Produkte so gut annehmen. Sie ist ein wichtiger Markt für uns. Aber, der Wettbewerb ist aber gross und es kommen neue, selbstbewusste Hersteller – vor allem aus China. Deshalb investieren wir, die deutsche Autoindustrie, sehr grosse Summen. In den nächsten vier Jahren 320 Milliarden Euro (300 Mia. Fr. Anm.d Red.) in Forschung und Entwicklung, vor allem die Elektromobilität und Digitalisierung spielen hier eine besondere Rolle. Und nochmal 220 Milliarden Euro (200 Mia. Fr.) kommen hinzu, die vor allem in den Umbau von Werken gehen. Das zeigt unseren unbedingten Willen, auch in Zukunft die besten, sichersten, effizientesten, digitalsten und klimaneutralsten Autos der Welt zu bauen. Das bedeutet auch: Wir stehen also grossen Transformationsherausforderungen gegenüber.

Gerade der Wandel zur Elektromobilität stockt auf der Absatzseite etwas. Welche Faktoren sind her für Sie die Auslöser?

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Markthochlauf in Zukunft überwiegend elektrisch sein wird. Die Kundinnen und Kunden sind, wenn sie einmal E-Auto gefahren sind, meist begeistert, auch vom Fahrgefühl. Es geht aber nicht allein um die Frage: Bieten wir gute Autos? Auch das Ökosystem, das Umfeld, muss passen. Zum Beispiel muss die wichtige Frage beantwortet werden, ob ich an jedem Ort zu jeder Zeit laden kann. Menschen, die ein Familienhaus haben, vielleicht sogar mit Solarzellen auf dem Dach, sind unabhängiger von der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur. Aber die meisten Menschen leben in Mietwohnungen und die sehen, dass es bei der Ladeinfrastruktur noch grossen Nachholbedarf gibt. Das verunsichert viele.

Eine Autobahnraststätte, an der über Nacht LKWs laden, verbraucht so viel Strom wie eine Kleinstadt mit 50'000 Einwohnern.

Sie sprechen es an, die Infrastruktur ist noch nicht dort, wo sie sein sollte. Wo sehen Sie die Ursachen?

Die Politik und die Industrie haben anfangs die Rahmenbedingungen unterschätzt. Es reicht nicht Ladesäulen zu bauen, auch die Stromnetze müssen der höheren Belastung standhalten können. Doch bis beispielsweise ein Standort eines Transportunternehmens ausreichend ans Stromnetz angeschlossen ist, um alle Fahrzeuge zu laden, vergehen Jahre. Eine Autobahnraststätte, an der über Nacht LKWs parken und laden, verbraucht so viel Strom wie eine mittelgrosse Stadt mit 50'000 Einwohnern. Das zeigt, wie wichtig ausgebaute und modernisierte Stromnetze sind. Übrigens gibt es in Deutschland in einem Drittel der Kommunen noch keinen öffentlichen Ladepunkt und in sieben von zehn keine Schnellladepunkte – und trotzdem sind wir in Europa in den Top 3. Das zeigt, wie schlecht weite Teile Europas dastehen und lässt die Kundinnen und Kunden skeptisch zurück. n jeder Veranstaltung höre ich aus dem Publikum, dass ein Interesse an der E-Mobilität zwar da sei, aber die fehlenden Lademöglichkeiten und der teure Strom die Leute abschrecke. Da müssen Politik und die Energiewirtschaft ran.

Wie sicher ist der Produktionsstandort Europa ihrer Meinung nach?

Deutschland ist ein Exportland. In der Automobilindustrie können etwa 70 Prozent der Arbeitsplätze aufgrund starker Exportzahlen gesichert werden. Wir, aber auch die Politik, müssen die Hausaufgaben machen, damit diese Arbeitsplätze erhalten bleiben, sowie Wohlstand und Beschäftigung gesichert werden. Wenn aber der Strompreis für deutsche Unternehmen drei- bis fünfmal höher ist als für jene in China oder den USA, dann ist das ein Standortthema. Gleiches gilt, wenn die Steuern und Abgaben in Deutschland zu den höchsten im OECD-Vergleich gehören und auch unsere Lohnkosten hoch sind. Man kann sich vielleicht einen teuren Faktor an einem Produktionsstandort leisten, sind es aber alle, dann hat man ein Problem. Hinzu kommt eine überbordende Regulierung und Bürokratie. Wir werden auch künftig deutsche Autos bauen und wollen das auch in Deutschland tun, dafür muss sich aber etwas tun am Standort.

In der Schweiz finden wir hoch qualifizierte Partner für unsere Fahrzeuge

Sie sprechen von teuren Standorten und gleichzeitig leistet sich die deutsche Autoindustrie Zulieferer aus dem Hochpreisland Schweiz. Müssen sich die Schweizer Zulieferer Sorgen machen?

Auch hier gilt die Frage der Standortkosten, die sich jeder vor Augen halten muss. Aber wir bauen auch Qualitätsprodukte. Die Menschen wollen sichere, effiziente Autos fahren und dazu gehört ein grosses Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein. Für unsere Vision Zero, dass wir Unfälle vermeiden, autonomes Fahren anbieten, um Fahren noch sicherer zu machen, brauchen wir gute, hoch qualifizierte Partner – die finden wir auch in der Schweiz.

Die Schweiz ist also ein wichtiger Baustein in der Qualitätssicherung der deutschen Fahrzeuge?

Ja, absolut! Aber die Schweizer Zulieferer dürfen sich nicht zu sicher fühlen. Wenn der Kostendruck so gross wird, dass unsere Unternehmen die Produktion in andere Regionen der Welt verlagern müssen, wird das auch die Zulieferer treffen. Wir schauen mit grosser Sorge auf die Entwicklung der Investitionstätigkeiten. Es wird zwar immer mehr investiert, aber leider immer weniger in Deutschland und in Europa. Diese Verlagerung beschleunigt sich noch und das wird auch an der Schweiz nicht spurlos vorübergehen. Das ist de facto der Trend. Umso wichtiger ist eine Stärkung Europas, inklusive der Schweiz und des Europäischen Wirtschaftsraumes, um weiterhin erfolgreiche im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Das gilt auch mit Blick auf China und die USA. Es gibt viele Länder, die sind offen für Partnerschaften, doch Europa war hier lange nicht aktiv genug. Wir brauchen Handels- und Rohstoffabkommen, auch das würde helfen, in dieser globalen schwierigen Situation, ein starkes Europa zu positionieren.

Wie stehen Sie vor diesem Hintergrund zu neuen Importzöllen?

Fakt ist erst einmal, dass zusätzliche Zölle die US-Wirtschaft direkt treffen und Produkte für die US-Konsumenten verteuern würden. Aber wenn Donald Trump Zölle auf europäische Autos einführt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die EU reagiert – es droht eine Zollspirale, ein Handelskrieg, bei dem alle Seiten Schaden nehmen. Das kann niemand wollen. Es braucht eine Handelspolitik, die Märkte öffnet und nicht abschottet. Übrigens beschäftigen die Unternehmen der deutschen Automobilindustrie etwa 140'000 Menschen in den USA. Und die Produktion der deutschen Automobilindustrie lag im vergangenen Jahr mit mehr als 840'000 Fahrzeuge nahe dem Rekordniveau.

Kann die eben gewählte deutsche Regierung hier als starke europäische Stimme auftreten?

Sie muss! Wir brauchen ein starkes Europas – und Deutschland muss darin eine starke Stimme haben. In den vergangenen drei Jahren hat diese starke Stimme gefehlt. Deutschland hat sich oft bei Abstimmungen enthalten, auch bei wichtigen Fragen für die Industrie, weil die Koalitionspartner zerstritten waren. Damit wurde nicht nur versäumt, für unsere Interessen einzutreten, Deutschland hat auch keine Allianzen mit anderen Ländern bilden können oder dies vernachlässigt. Darunter hat Europa gelitten. Auch wenn es weniger Europa mit Blick auf Bürokratie und Regulierung braucht, so braucht es bei den grossen Fragen mehr Europa. Das gilt beispielsweise mit Blick auf einen gemeinsamen Energiemarkt oder auch die dringend notwendige Kapitalmarktunion. Hierfür wird sich die neue deutsche Bundesregierung stark machen müssen.

Werbung