Werbung

Dann fertigen wir halt bei uns!

Auto-Batterien, Erdgas, Halbleiter und Antibiotika: Durch die Globalisierung sind wir auf Lieferanten im Ausland angewiesen. Corona und Wladimir Putin zeigten, dass diese Abhängigkeit erpressbar macht. Sollen wir die Produktionen wieder nach Europa zurückholen? Harald Oberhofer, Professor für Empirical Economics an der Wirtschaftsuniversität Wien, hat dazu eine klare Meinung.

| Der Artikel stammt aus der Feder der Pragmaticus-Redaktion. Das Magazin mit Sitz im liechtensteinischen Schaan widmet sich den grossen Fragen unserer Zeit. Die Antworten kommen dabei direkt von namhaften Experten, die unverfälscht zu Wort kommen. STREETLIFE publiziert im Rahmen einer Kooperation regelmässig Pragmaticus-Artikel. |

«Zu Hause ist es doch am schönsten.» Diesem Leitmotiv folgen Bestrebungen, systemrelevante Produktionsprozesse wieder im eigenen Land (oder wenigstens auf dem eigenen Kontinent) anzusiedeln. Die Lieferengpässe in der Pandemie verstärkten diesen Wunsch, aber eigentlich begann der Prozess schon vor Corona. Donald Trumps «America First»-Strategie inklusive des von ihm initiierten Handelskriegs mit China verfolgte das Ziel, den US-amerikanischen Wirtschaftsstandort im Vergleich zum wichtigsten geoökonomischen Rivalen zu stärken und Anreize für die Produktion in den USA zu schaffen. Chinesische Produkte sollten durch Zölle verteuert und somit aus dem Markt verdrängt werden. Kollateralschäden für andere Handelspartner – etwa durch die Zollerhöhung auf europäischen Stahl – nahm der 45. Präsident der USA in Kauf.

Unter dem Schlagwort «Reshoring» gewinnt die Idee, massgebliche Produktionsprozesse nach Europa oder in die USA zurückzuholen, derzeit stark an Popularität. Dahinter steckt eine nachvollziehbare Überlegung: Lokale Erzeugung ist vor Krisen besser geschützt, weshalb die Versorgungssicherheit steigt. Ein Prozess der Deglobalisierung soll unsere Wirtschaft robuster und unabhängiger machen. So lauten die zentralen Argumente.

Erst denken, dann handeln

Doch wie so oft in wirtschaftspolitischen Debatten hält sich die Politik nicht lange mit der Ursachenforschung auf, sondern präsentiert zunächst eine Lösung. Warum E-Bikes, Antibiotika, Gartenmöbel und Kühlschränke nicht mehr in ausreichendem Ausmass oder gar nicht mehr in Europa hergestellt werden, ist für die Politik meist irrelevant. Wichtig ist nur, dass sich dies ändern muss und zwar ganz schnell und möglichst einfach.

Die Wahrscheinlichkeit, falsche oder wenig wirksame politische Massnahmen zu ergreifen, wird jedoch grösser, wenn man die Ursachen für das zu lösende Problem nicht verstanden hat. Es mag daher auch für die Politik lohnend sein, einen Blick in die Entwicklung der globalisierten und fragmentierten Weltwirtschaft zu werfen.

Als Ausgangspunkt kann hierzu die ökonomische Aussenhandelstheorie nach David Ricardo zurate gezogen werden: Volkswirtschaften spezialisieren sich demnach auf die Produktion von Gütern, die sie relativ betrachtet am effizientesten herstellen können. Wesentliche Faktoren sind etwa die vorhandene Technologie sowie die Verfügbarkeit und Kosten der Arbeitskräfte. Die Fokussierung auf den komparativen Vorteil führt dazu, dass sich alle Volkswirtschaften auf gewisse Produkte spezialisieren. Andere Waren stellt man gar nicht oder kaum mehr selbst her.

Im Ergebnis werden alle relevanten Güter irgendwo auf der Welt produziert, allerdings eben nicht jedes Gut überall. Für die Konsumenten ist das ideal; sie können ihre Nachfrage nach allen gewünschten Produkten befriedigen – und zwar im Regelfall beim günstigsten Anbieter. Die Produzenten profitieren ebenfalls, weil sie den Weltmarkt bedienen können und nicht nur für die lokale Nachfrage produzieren. Durch die Ausweitung der Produktion auf eine grössere Stückzahl können sogenannte Skalenerträge erzielt werden. Die verwendeten Maschinen sind besser ausgelastet, also sinken die Kosten.

Verlagerung in Entwicklungsländer

In den letzten Jahrzehnten hat eine aktive und gleichzeitig liberale Handelspolitik die Kosten für den internationalen Handel sukzessive reduziert. Im Einklang mit der Aussenhandelstheorie von David Ricardo führte dies zu einer Verlagerung von Produktionsprozessen aus den westlichen Industriestaaten in aufstrebende Entwicklungsländer.

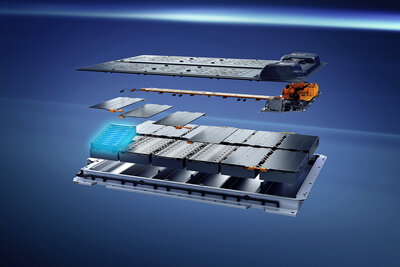

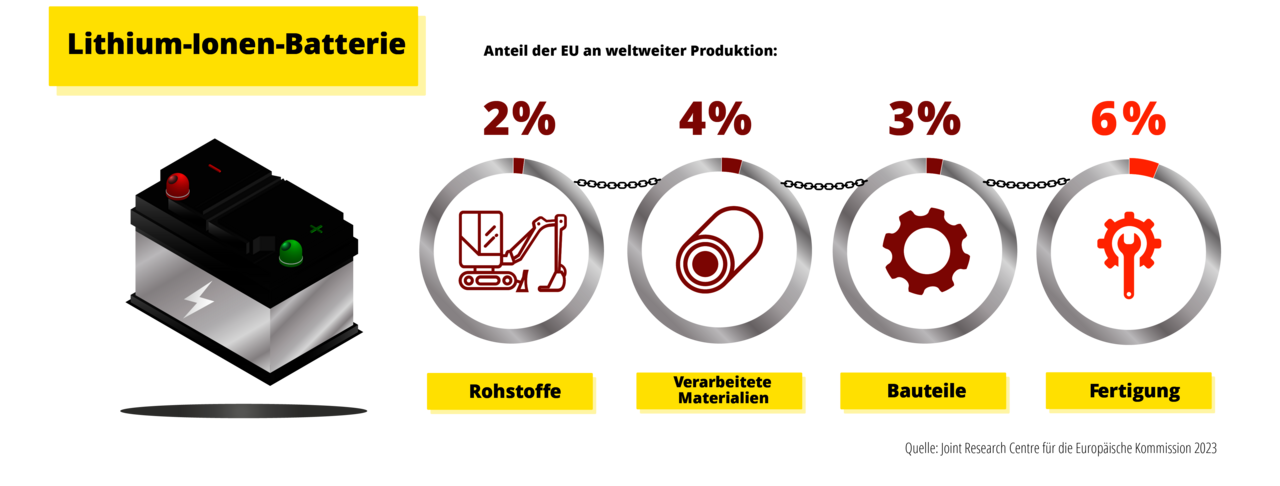

Antriebslos in die Zukunft

Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Waren Verbrennungsmotoren einst das Herzstück von Autos, sind es nun Batterien. Nur ein kleiner Anteil der Lithium-Ionen-Batterien wird in der EU gebaut.

Gerade bei der industriellen Produktion von standardisierten Produkten, für deren Herstellung viel Arbeitskraft benötigt wird, haben China und andere asiatische Volkswirtschaften einen klaren Kostenvorteil. Die europäische Industrie spezialisierte sich auf hochtechnologische und komplexere Produkte. Die Fragmentierung von Wertschöpfungsketten wurde immer weiter vorangetrieben – stets mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern. Für die Produktion eines iPhone werden etwa Komponenten von Herstellern aus mehr als vierzig Ländern und allen sechs Kontinenten verarbeitet. Um Weiterentwicklung und Design der Geräte kümmerte sich lange Zeit der Westen.

Möchte man nun diese Entwicklung umkehren, globale Wertschöpfungsketten verkürzen und Produkte inklusive Komponenten wieder vermehrt lokal produzieren, so hätte dies weitreichende ökonomische Folgen: Natürlich könnte man Antibiotika, Fernseher oder Smartphones in Europa herstellen. Aber wenn das zu niedrigen Kosten möglich wäre, hätte es nie eine Verlagerung der Produktion ins Ausland gegeben. Die Wirtschaft – und auch die Konsumenten – müsste also auf die Effizienzgewinne der Globalisierung verzichten. In einer Zeit von ohnehin schon hohen Inflationsraten würden solche Preissteigerungen die Realeinkommen der Bevölkerung weiter reduzieren.

Die Rohstoffe fehlen

Gleichzeitig zeigen die erwähnten Beispiele, dass die Möglichkeit einer vollständigen Rückverlagerung an ressourcenbedingte Grenzen stösst. Greifen wir das Beispiel Smartphones noch einmal auf: Für die Herstellung von Mikroprozessoren oder Displays werden seltene Erden als Rohstoffe verarbeitet. Diese Erden kommen ebenfalls in der Produktion von Elektroautos, Batterien, Flachbildschirmen, Windanlagen oder E-Bikes zum Einsatz. In Europa sind diese Rohstoffe zwar vorhanden, allerdings liegen die grössten derzeit bekannten Vorkommen auf anderen Kontinenten. Bisher werden seltene Erden in Europa auch nicht zur industriellen Nutzung abgebaut. Möchte man nun die Fertigung von Smartphones nach Europa rückverlagern, dann lässt sich das vielleicht für die Endmontage umsetzen. Die Vorleistungen müssen aber weiter hin importiert werden und sind somit wiederum von möglichen Störungen in globalen Lieferketten betroffen. Ähnliches gilt für die Tesla Gigafactory in BerlinBrandenburg. Die Fabrik wurde mit hohen Subventionen und Vergünstigungen nach Deutschland geholt, kann jedoch nicht eigenständig produzieren.

Roter Teppich für Tesla

Der von China seit langem betriebene und jetzt von den USA angeheizte Subventionswettbewerb verkompliziert die Situation noch zusätzlich. Tesla hat beispielsweise im Februar dieses Jahres im Gegensatz zu früheren Plänen angekündigt, in der deutschen Gigafactory zwar Batterien herzustellen, die Zellproduktion aber hauptsächlich in den USA zu betreiben. Die steuerlichen Anreize für den Kauf von E-Autos in den USA hätten zu dieser Entscheidung geführt, hiess es. Laut dem «Inflation Reduction Act» kommen die Käufer nur dann in den Genuss der steuerlichen Vorteile, wenn die Endmontage der Fahrzeuge in Nordamerika stattfindet. Für Tesla reicht dies offenkundig als Anlass, um die Zellproduktion auf der anderen Seite des Atlantiks zu betreiben.

Wie lange und in welchem Ausmass der Konzern in Deutschland aktiv bleiben wird, hängt somit auch massgeblich davon ab, wie es im internationalen Subventionswettbewerb weitergehen wird. Der Fall Tesla könnte zum Exempel werden: Wer Unternehmen ausschliesslich mit Subventionen anlockt, hat keine Garantie, den Produktionsstandort langfristig zu erhalten.

Werbung