Werbung

Solaranlagen an Autobahnen: Bringt’s das?

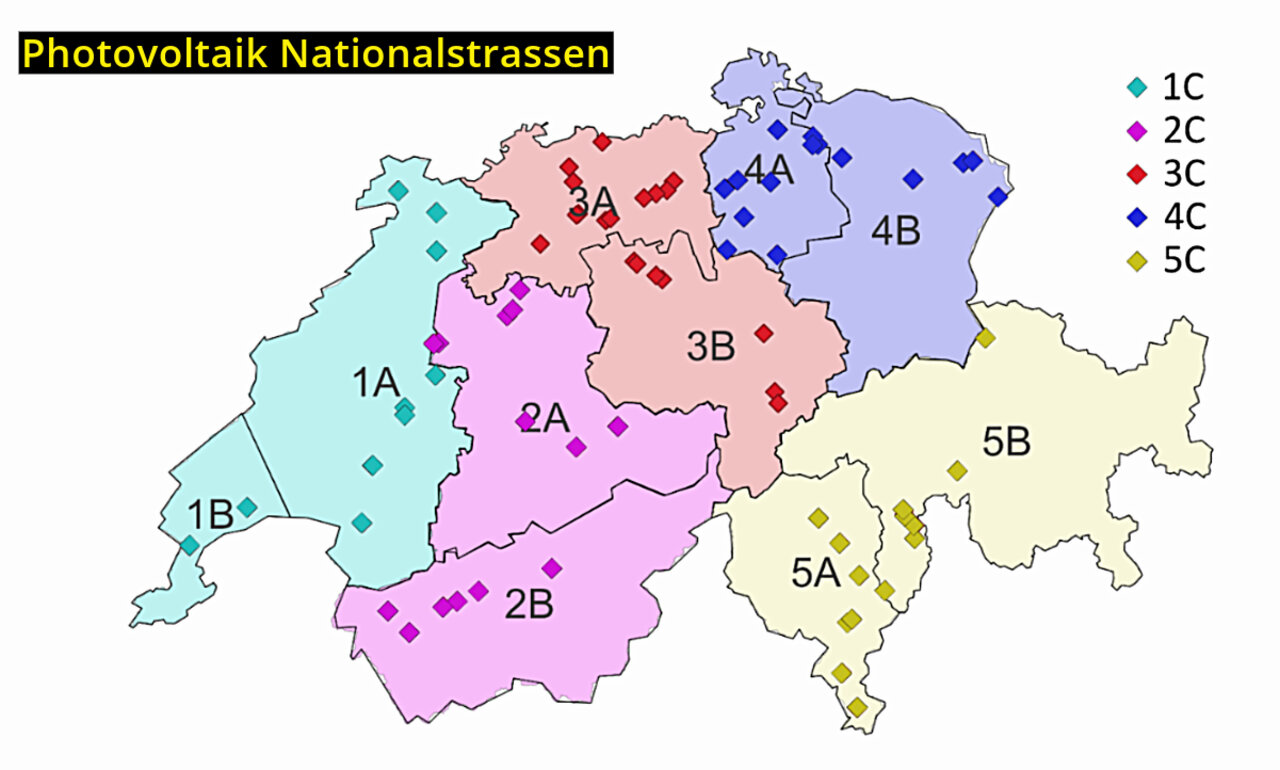

Der Ausbau erneuerbarer Energien sollte möglichst auf bestehender Infrastruktur erfolgen. Darin sind sich alle einig. Doch welches Potenzial haben Photovoltaik-Anlagen entlang von Nationalstrassen?

Im Abstimmungskampf zum Stromgesetz betonten es die Befürworter immer wieder: 80 Prozent des Ausbaus der erneuerbaren Energien würden auf Gebäuden und bestehender Infrastruktur erfolgen. Wie man das so genau beziffern kann, sagten sie nicht. Sicher ist, dass riesige Mengen zugebaut werden müssen, um die geforderten Ausbauziele zu erreichen. Eine Rolle spielen dabei auch Photovoltaikanlagen auf und entlang von Autobahnen, insbesondere auf Lärmschutzwänden und Rastplätzen.

Bereits am 1. Oktober 2022 ist ein neuer Artikel 45b des Energiegesetzes in Kraft getreten, welcher als Teil der «Dringlichen Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter» verabschiedet wurde. Er sieht vor, dass die Sonnenenergie auf den dafür geeigneten Infrastrukturoberflächen des Bundes zu nutzen ist und dass geeignete Flächen bis 2030 «solaraktiv auszurüsten» sind.

Das Bundesamt für Strassen ASTRA führte in der Folge ein Bewerbungsverfahren durch, an dem sich 33 Unternehmen beziehungsweise Konsortien beteiligt haben. Auf Anfrage von STREETLIFE teilt das ASTRA mit: «Wird das gesamte nutzbare Potenzial von den Unternehmen realisiert, dürften innert dreier Jahre gut 50 GWh/Jahr erschlossen werden. 27 GWh/Jahr durch die Lärmschutzwände, 24 GWh/Jahr durch die Rastplätze.»

Strom für lediglich 22'000 Haushalte

In früheren Schätzungen gingt der Bund davon aus, dass entlang der Nationalstrassen insgesamt rund 55 GWh Solarstrom pro Jahr produziert werden könnten. Hinzu kämen weitere 46 GWh entlang von Bahnstrecken. Zusammen entspreche das dem jährlichen Stromverbrauch von rund 22'000 Haushalten. Das ist eher bescheiden, die Möglichkeiten bleiben überschaubar.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Kantonen. So hält die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in einem Bericht im Auftrag der Baudirektion fest, dass das PV-Potenzial auf Strasseninfrastrukturen im Kanton Zürich bei 29 GWh pro Jahr liege. Allerdings bestehe das «grösste Potenzial» mit 19 GWh bei Grünflächen, wobei dort auch die meisten Konflikte mit Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes zu erwarten seien. Das Potenzial auf Kunstbauten (Lärmschutzwände, Brücken und Stützmauern) betrage demnach «lediglich 10 GWh/a». Die Umsetzung könne sich «objektspezifisch schwierig gestalten, da diverse Herausforderungen an die Verkehrssicherheit wie zum Beispiel Blendwirkung oder Sichteinschränkungen beachtet werden müssen».

Die Euphorie dämpft auch eine Studie des Bundes. Das nutzbare Potenzial von 101 GWh pro Jahr (Nationalstrassen und Bahnstrecken) entspreche bloss 0,15 Prozent des national nutzbaren Gesamtpotenzials für die PV-Energieerzeugung, das laut Bundesregister auf 67 TWh geschätzt wird. Das sei «nur ein kleiner Beitrag».

Teuer und lärmverstärkend

Ein weiterer Punkt sind die Kosten. Lärmschutzwände mit Solarpanels sind natürlich teurer, der Bund rechnet mit durchschnittlichen Investitionskosten von 1750 Franken pro Kilowatt-Peak (kWp). Hinzu kommt, wie das in dieser Hinsicht unverdächtige SRG-Portal Swissinfo meldet, dass die Panels unter Umständen «den Lärm von Fahrzeugen eher reflektieren als absorbieren». Zudem seien sie anfällig «für Diebstahl und Vandalismus».

Diese Ausgangslage spiegelt sich auch in der kontroversen Beurteilung des Themas. Der Automobilclub der Schweiz (ACS) steht «der Schaffung von Möglichkeiten zur Platzierung von Photovoltaikanlagen grundsätzlich positiv gegenüber», mahnt aber an, dass vor allem bei Überdachungen Vorsicht geboten sei «bezüglich der Traglast, die sie maximal halten können». Auch müsse man die Kosten im Blick haben und beim Unterhalt darauf achten, dass keine zusätzlichen Staus entstünden.

Vera Weber, Präsidentin der Fondation Franz Weber, hat sich im Abstimmungskampf gegen das Stromgesetz vehement dafür eingesetzt, dass Solaranlagen nicht in der freien Natur, sondern auf bestehender Infrastruktur errichtet werden. Das gelte selbstverständlich auch für die Verkehrsinfrastruktur, auch wenn ihr bewusst sei, dass das Potenzial beispielsweise auf Dächern deutlich höher sei. Dort fordert sie eine Solarpflicht.

(1/2) 🌲 Stromgesetz schwächt Natur- und Landschaftsschutz 🌲

— NEIN zum Stromgesetz (@neinstromgesetz) May 23, 2024

«Wälder können leichter gerodet werden. Die Wälder, die wir brauchen – eben für ein starkes Klima! Für eine starke Natur!», sagt Vera Weber, Präsidentin der Fondation Franz Weber.#Landschaftsschutz@ffw_chpic.twitter.com/YHbhZa0lA0

Fazit: Bestehende Infrastrukturen zu nutzen, ist sicher sinnvoll. Gerade bei den Strassen sind die Möglichkeiten allerdings begrenzt. Fragen der Sicherheit und des Preises sind in eine nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse einzubeziehen. Ein Energiewunder darf von Solaranlagen entlang von Autobahnen definitiv nicht erwartet werden.

Hast du etwas beobachtet?

Werbung