Werbung

Die Alpen als Batterie aus Wasser

Wasserkraft wird weiter an Bedeutung gewinnen – gerade in den Alpen. Hier kann der Strom für die Mobilitätswende hin zur Elektromobilität gewonnen und gelagert werden. Die Alpen als Batterien für Europa? Ja, allerdings wird die Wasserkraft mehr Infrastruktur brauchen, erklärt der Wasserbau-Experte Robert Boes.

| Der Artikel stammt aus der Feder der Pragmaticus-Redaktion. Das Magazin mit Sitz im liechtensteinischen Schaan widmet sich den grossen Fragen unserer Zeit. Die Antworten kommen dabei direkt von namhaften Experten, die unverfälscht zu Wort kommen. STREETLIFE publiziert im Rahmen einer Kooperation regelmässig Pragmaticus-Artikel. |

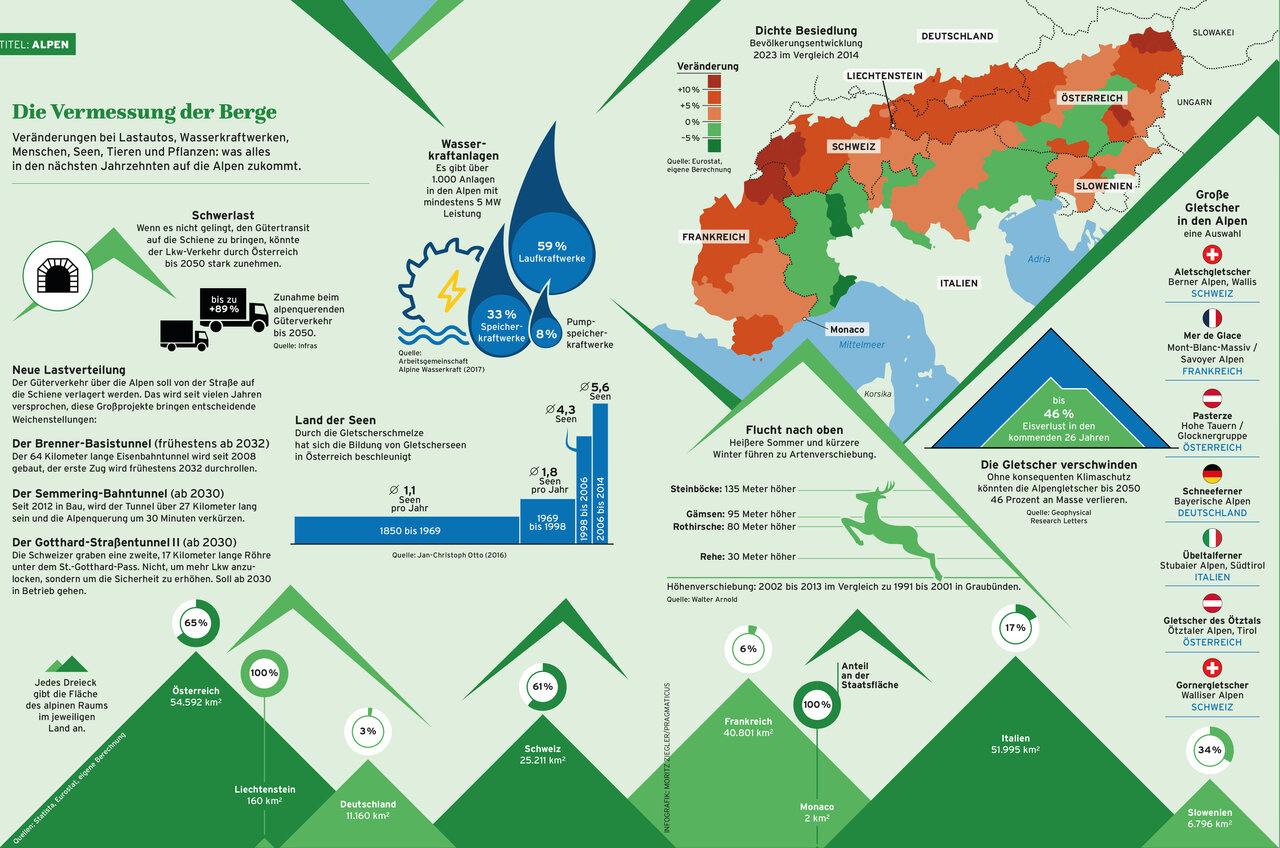

Der Anteil der Wasserkraft an der Stromproduktion liegt in Österreich und der Schweiz derzeit jeweils bei rund 60 Prozent. Auch bei einer klimabedingt veränderten Wasserverfügbarkeit wird dies weiterhin möglich sein: Strom aus Wasserkraft wird im Zuge der notwendigen Dekarbonisierung sogar an Bedeutung gewinnen.

Der Klimawandel, die steigende Stromnachfrage und der Schutz der Gewässerökosysteme werden allerdings Investitionen in die Infrastruktur notwendig machen.

Um welche Herausforderungen geht es? Mit dem Klimawandel werden sich Niederschlagsmuster verschieben. Da mehr Niederschlag als Regen und nicht als Schnee fällt, wird es im Winter ein grösseres Wasserdargebot geben, während es im Sommer geringer sein wird als heute, da mehr verdunstet und der Gletscherabfluss abnimmt. Diese Verschiebungen machen die Speicherung von Wasser zum entscheidenden Kriterium für die Zukunft der Wasserkraft.

Durch die Zunahme der Abflüsse kann im Winter während der grössten Stromnachfrage mehr Strom erzeugt werden. Doch die Stromnachfrage wird insgesamt steigen. Das heisst, mit leicht zurückgehenden Gesamtabflussmengen soll mehr Energie erzeugt werden, ebenso wird Wasserkraft für die Netzstabilität im Strommix von Sonne und Wind gebraucht.

Auch um Nutzungskonflikte, etwa mit der Landwirtschaft, zu vermeiden und Gefahren wie Seeausbrüche, Hochwasser und Sturzfluten abzumildern, hat Speicherung Priorität. Es gilt, Staumauern zu erhöhen, Speicherseen zu entlanden und – möglicherweise – neu entstehende Gletscherseen energetisch zu nutzen.

Wasserkraft ≠ Wasserkraft

Bei der Wasserkrafterzeugung wird zwischen Lauf-, Speicher- und Pumpspeicherwasserkraft unterschieden. Erstgenannte arbeitet das Wasserdargebot kontinuierlich ab, ohne nennenswerte Speichermöglichkeit. Pumpspeicherkraftwerke können Überschussstrom nutzen, um Wasser in ein höher gelegenes Becken hochzupumpen, um dieses bei hohem Strombedarf durch Turbinieren wieder in Strom zu verwandeln.

Laufwasserkraft hat in Österreich einen grösseren Anteil an der Wasserkraft als in der Schweiz. Ihr wirtschaftliches Ausbaupotenzial, insbesondere das der Flusslaufwasserkraftwerke, ist mit Blick auf die Ökosysteme in beiden Ländern bereits grösstenteils erreicht.

Viele Möglichkeiten

Die (Pump-)Speicherwasserkraft hingegen birgt Potenziale. Neue Pumpspeicherkraftwerke für die Kurz- und Mittelfristspeicherung von Überschussstrom können mit bestehenden Stauseen oder natürlichen Seen weitgehend unterirdisch errichtet werden. Durch die Erhöhung bestehender Talsperren werden saisonale Speicherkapazitäten überproportional erhöht, und die zurückgehenden Gletscher lassen neue Seen zurück, die ebenfalls für Speicherwasserkraft genutzt werden können.

Für den Erhalt der Speichervolumen wird ein verbessertes Sedimentmanagement nötig sein, da insbesondere Gletscherabflüsse grössere Mengen mit sich führen werden. Erfolgreiche Ansätze sind das Umleiten von Geschiebe (Steinen, Kies und Sand) durch Stollen bis unterhalb einer Talsperre oder die Entnahme und Zugabe von Feinsedimenten zum turbinierten Wasser. Letzteres reduziert Wasserverluste im Vergleich zu Entleerungen oder Spülungen und ist ökologisch verträglicher.

Für die Schweiz wird insgesamt mit einem Investitionsbedarf von mehreren Milliarden Franken gerechnet, um die Produktion bis 2050 von derzeit jährlich 37 Terawattstunden (TWh) um etwa 2 TWh auf rund 39 TWh zu erhöhen und die Speicherkapazitäten bis 2040 von derzeit 9 TWh auf 11 TWh auszuweiten.

Mehrzweckspeicher

Österreich und die Schweiz haben jüngst mehrere grosse Pumpspeicherkraftwerke fertiggestellt, weitere sind im Bau. Das 2022 in Betrieb genommene Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance im Wallis mit einer Leistung von 900 Megawatt ist ein Beispiel für eine nachhaltige, flexible Stromerzeugung und -speicherung. Das Kraftwerk kann innerhalb weniger Minuten zwischen Turbinenbetrieb (Stromerzeugung) und Pumpbetrieb (Speicherung) wechseln.

Die Infrastruktur der Wasserkraft eignet sich zudem hervorragend für alpine Solarkraft. Die Potenziale von Solaranlagen auf den grösseren Schweizer Staumauern oder schwimmend auf den Stauseen liegen bei bis zu 0,5 TWh pro Jahr.

Kraftwerke als Schutzwall

Wenn diskutiert wird, das Wasser abschmelzender Gletscher durch Talsperren zu bewirtschaften, geht es neben der Energie auch um den Schutz vor Überflutungen durch aufbrechende Wassertaschen in Gletschern oder Seeausbrüche. Beides wird zukünftig wegen des tauenden Permafrosts und sich zurückziehender Gletscher häufiger vorkommen und kann enorme Schäden verursachen.

Für eine sichere Energieversorgung ist es in Zukunft wesentlich, Erzeugung und Nachfrage jederzeit in Einklang zu bringen. Wasserkraft kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Hast du etwas beobachtet?

Werbung