Werbung

Das Verbrenner-Verbot ist ein fataler Fehler

Ideologisch getriebene Politik wird die europäische Autoindustrie massiv beschädigen. China ist schon jetzt weltweit der grösste Autoexporteur und wird bald auch führend in der Verbrenner-Technologie sein. Bernhard Geringer, emeritierter Professor für Antriebstechnik an der Technischen Universität in Wien, sagt, dass auch die Autohersteller eine Mitschuld tragen.

| Der Artikel stammt aus der Feder der Pragmaticus-Redaktion. Das Magazin mit Sitz im liechtensteinischen Schaan widmet sich den grossen Fragen unserer Zeit. Die Antworten kommen dabei direkt von namhaften Experten, die unverfälscht zu Wort kommen. STREETLIFE publiziert im Rahmen einer Kooperation regelmässig Pragmaticus-Artikel. |

Mit dem Verbrenner-Verbot ist der EU ein schwerer politischer Fehler unterlaufen. Der Beschluss war voreilig, die ihm zugrunde liegenden Annahmen viel zu optimistisch. Es wurde in politischen Visionen und nicht in zusammenhängenden Systemen gedacht – etwa bei Ressourcenverbrauch, Netzausbau oder Speicherkapazitäten.

Klar ist, dass alles unternommen werden muss, damit möglichst wenig zusätzliches CO2 in die Atmosphäre gelangt. Aber die unbestritten positive Wirkung des Elektroautos entfaltet sich erst vollständig, wenn der Strom tatsächlich aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. Und davon sind wir heute im europaweiten Schnitt sehr weit entfernt. Solange kein deutlicher Stromüberschuss vorhanden ist, sollte die Priorität darauf liegen, jede Energiequelle optimal einzusetzen. Dank der reichlich vorhandenen und auch genutzten Wasserkraft gehört Österreich zu den begünstigten Ländern Europas.

Zu viel Kohle im Strom

Andererseits stammen etwa in Polen, der sechstgrössten Volkswirtschaft in der EU, mehr als 70 Prozent der Energie aus Kohle. In Deutschland ist der CO2-Ausstoss wegen des Abschaltens der Atomkraftwerke sogar gestiegen. In solchen Szenarien sind geförderte Elektroautos eine haarsträubende Ressourcenverschwendung der Gesellschaft.

In der Vergangenheit gehörte das Fördern des Wettbewerbs um die jeweils beste Technologie zweifellos zu den Erfolgsrezepten moderner Industrienationen. Das Verbrenner-Verbot ist das exakte Gegenteil davon.

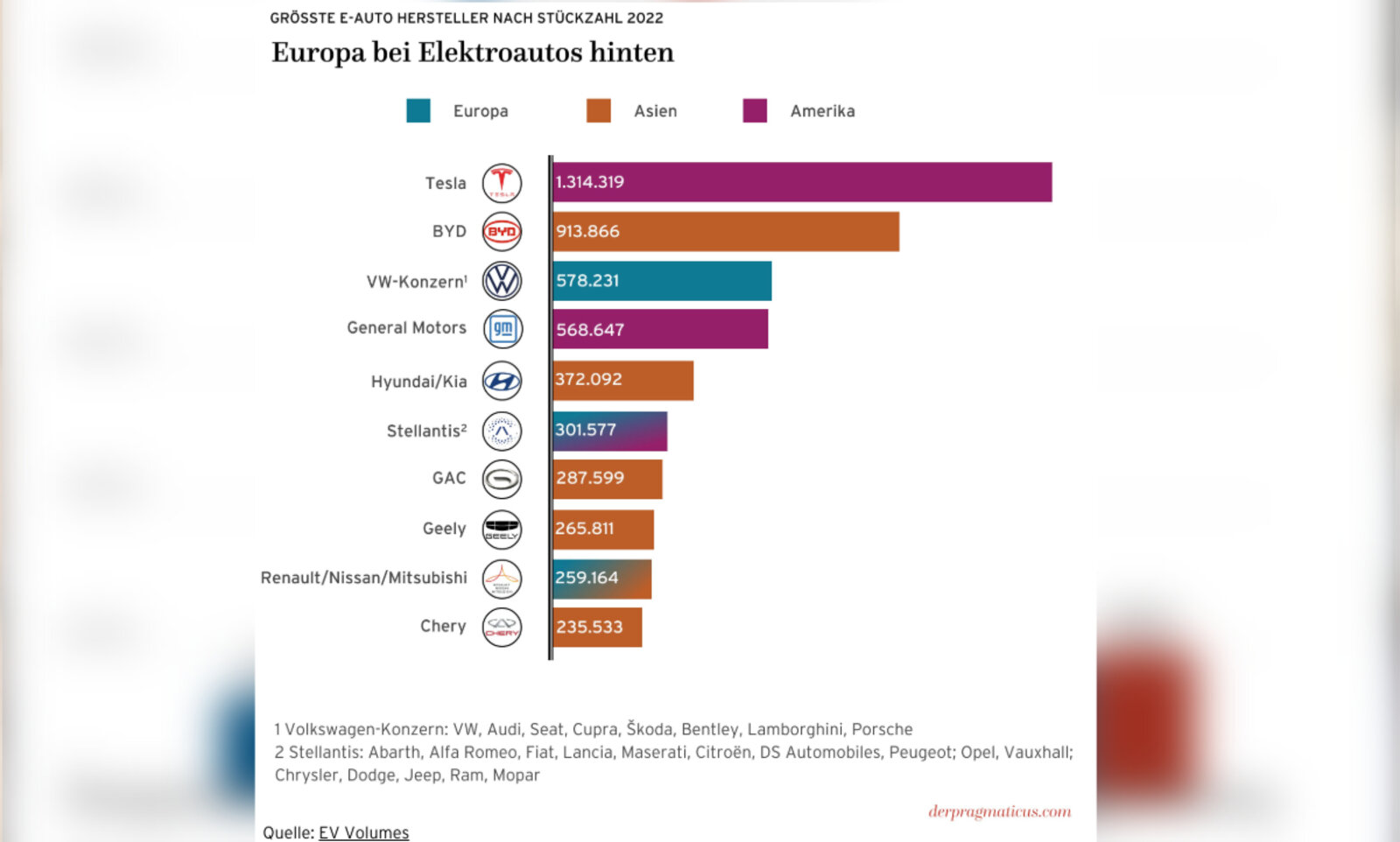

Zusätzlich wurde einer der bedeutendsten europäischen Industriezweige massiv geschwächt. In der PKW-Herstellung hatten die Europäer grosse Vorteile gegenüber der asiatischen Konkurrenz: Know-how in der Antriebstechnik und sehr viel Expertise bei den Zulieferern. Jetzt droht der Verlust von Marktmacht und Arbeitsplätzen.

Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Es lässt sich nicht leugnen, dass die Autoindustrie eine gehörige Portion Mitschuld an der Misere trägt. Bei den Verhandlungen um die Verbrenner-Zukunft hatten Umweltlobbys weit mehr mitzureden als Industrievertreter – was allerdings nach den Tricks und Betrügereien beim Dieselskandal nicht verwundern durfte. Die grünen Visionäre hatten freie Bahn. So wurde unter anderem festgeschrieben, dass Elektroautos per Definition keine CO2-Emissionen verursachen, was bis heute Gültigkeit hat – und natürlich völlig unrealistisch ist.

Die Hersteller mussten schnell reagieren und taten es auch. Die klassischen Entwicklungsressourcen wurden deutlich verkleinert, hoch spezialisierte Ingenieure entweder versetzt oder in den Ruhestand geschickt. Hier ging wertvolles Know-how verloren. Noch härter traf es allerdings die Zulieferer, die nicht mehr in die Forschung investieren konnten und so vielleicht bereits den Vorsprung gegenüber dem asiatischen Wettbewerb verloren haben. Auch an den Universitäten kam es zur Umstrukturierung des Lehrplans. Die Logik dahinter: Wenn der Verbrenner keine Zukunft hat, bedarf er auch keiner Weiterentwicklung.

Blauäugige Erwartungen

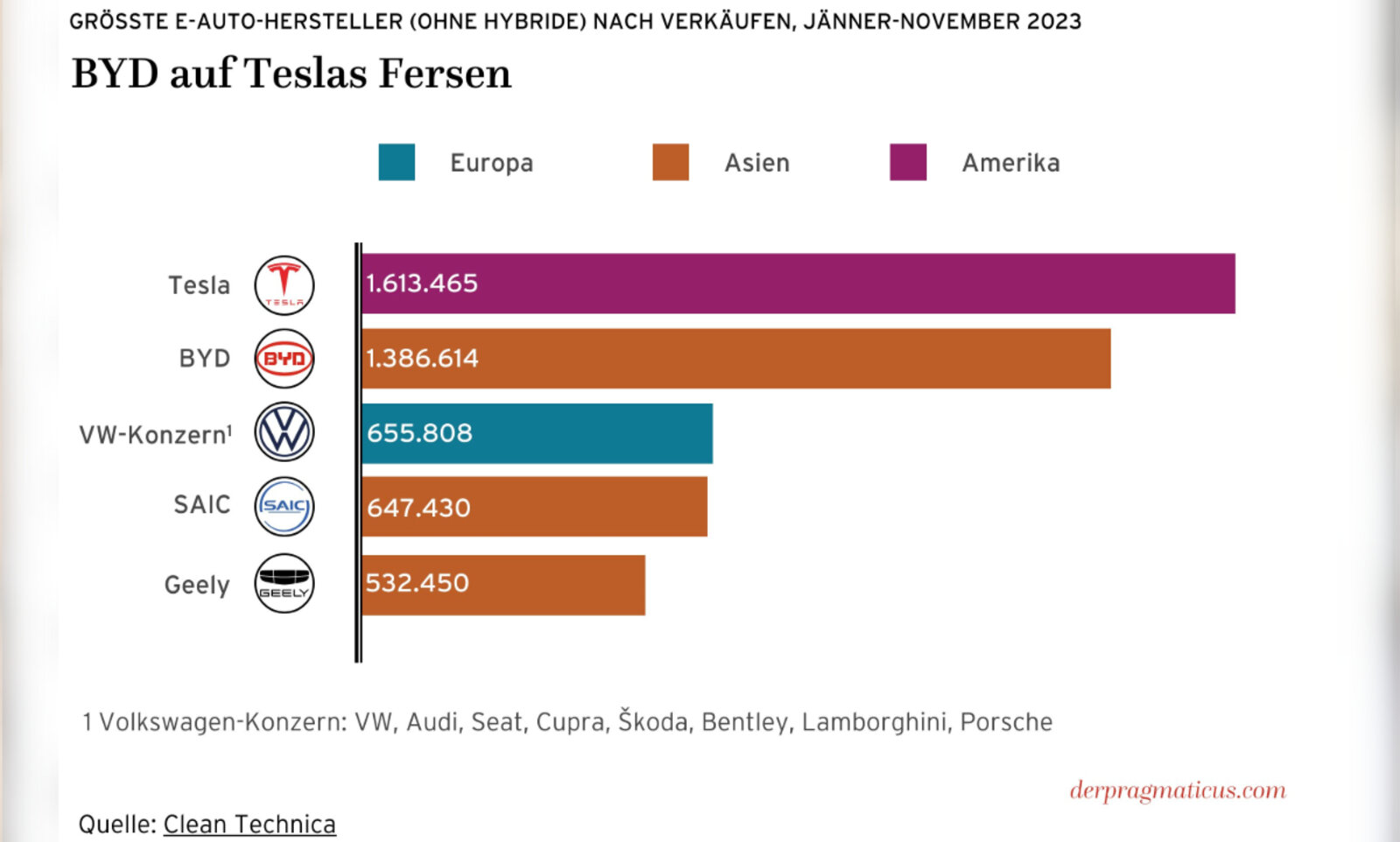

Neben dem Diesel-Gate dürfte auch eine etwas blauäugige Erwartungshaltung in den Vorstandsetagen die schnelle Elektrowende angetrieben haben. Auf Basis der bisherigen Überlegenheit glaubte man, dass China in grossen Stückzahlen europäische E-Autos abnehmen werde. Jetzt sieht es so aus, als würde das exakte Gegenteil passieren; im Elektrosegment wird China erstmals ein ernsthafter Konkurrent. Das hat viel mit der rapiden Entwicklung der chinesischen Autoindustrie zu tun. Die Europäer haben das Know-how in der Fertigungstechnik gegen den lukrativen Marktzugang eingetauscht. Auf dem Gebiet der Batterietechnologie und der immer wichtiger werdenden Software liegen die Chinesen ohnehin klar vorne. Dazu kommen noch geringere Umweltauflagen und niedrigere Lohnkosten in Asien.

All diese Faktoren führten dazu, dass die einst belächelten chinesischen Hersteller im Vorjahr erstmals zum grössten Autoexporteur weltweit aufstiegen – und diese Position mit einiger Sicherheit halten und ausbauen werden. Denn China hat mit seiner dogmenfreien Wirtschaftspolitik ein Verbrenner-Ende bis 2060 angekündigt. Das ist ein Zeitraum, der weder wirtschaftliche noch politische Relevanz hat.

Auch an einer anderen Front werden die Chinesen die grossen Gewinner der EU-Verbotspolitik sein. Einige europäische Hersteller reagierten auf die neue Situation, indem sie Verbrennungsmotoren in China bauen lassen. Es geht also auch für in Europa hergestellte Modelle Wertschöpfung verloren. Fazit: Die weltweite Führungsrolle einer Industrie wurde durch politische Entscheidungen, die massgeblich von unrealistischen Visionen und Idealismus geprägt waren, leichtfertig aus der Hand gegeben. Und daraus entsteht nicht einmal ein Nutzen für die Umwelt; dem Weltklima ist es schliesslich egal, wo die Motoren gebaut werden.

Überlegene Chinesen

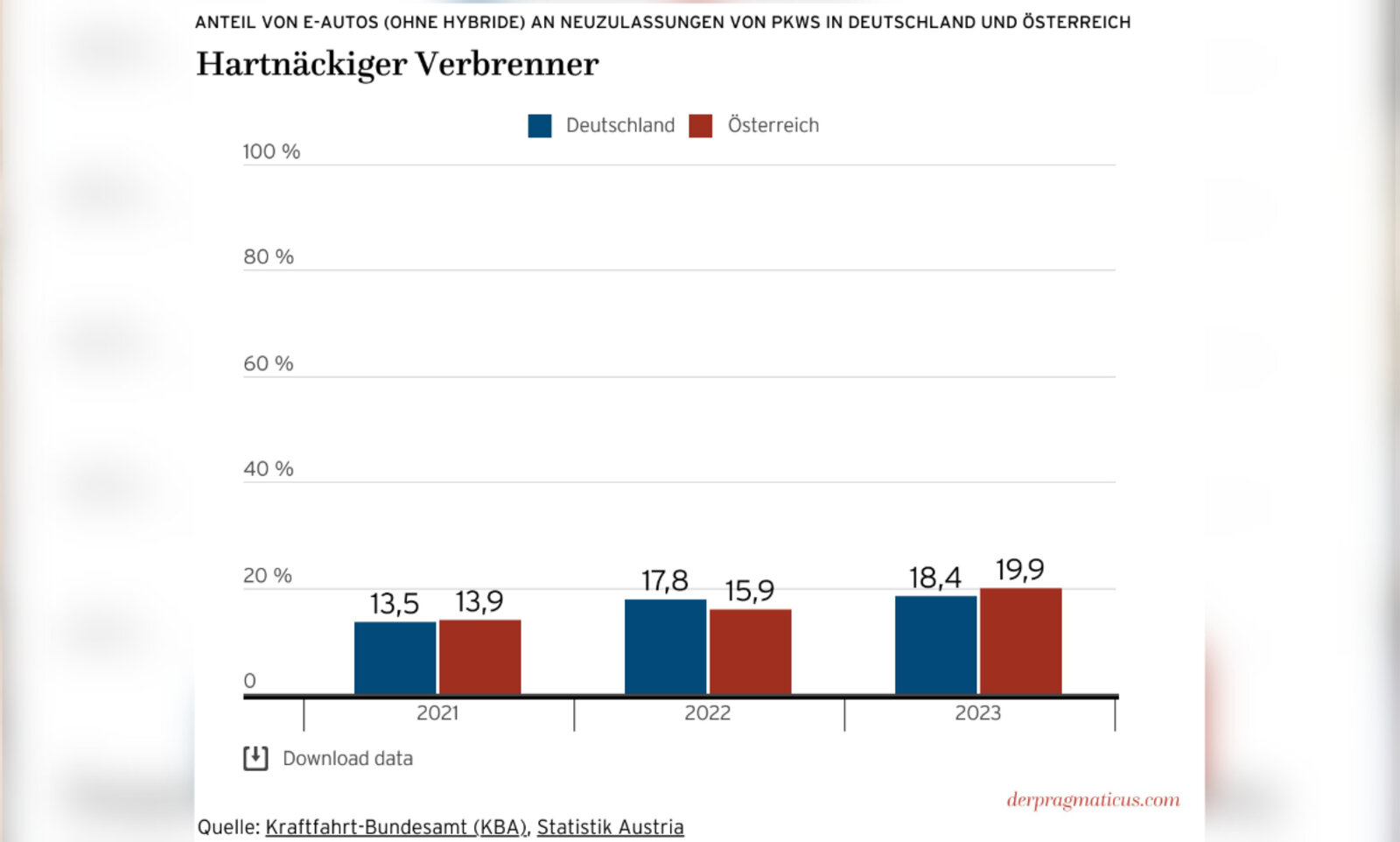

Der gesellschaftliche Schaden wird in einer massiven Kostensteigerung der Individualmobilität liegen, und zwar für den Antrieb per Elektro- wie Verbrennungsmotor gleichermassen. Die von der Politik angestrebten Marktanteile elektrisch angetriebener Fahrzeuge liegen derzeit in weiter Ferne. Man hoffte, durch die Grossserienproduktion auf ein Preislevel in der Nähe der Verbrenner zu kommen. Das gelang bisher nicht und wird auch in naher Zukunft nicht stattfinden. Die benötigten Rohstoffe sind knapp und teuer, erst eine neue Technologie mit billigeren Materialien könnte eine Veränderung bringen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Autoindustrie eine gehörige Portion Mitschuld an der Misere trägt.

Mit Fokus auf die Umweltziele wird die Politik künftig versuchen, die fossilen Energiequellen durch zusätzliche Abgaben unattraktiver zu machen. Das wäre eine gute Lösung, wenn es globale Einigkeit gäbe, die allerdings nicht in Sicht ist. Bis zu einer tatsächlichen Verknappung der Quellen fossiler Rohstoffe schwächt Europa so nur seine Konkurrenzfähigkeit.

Kehrtwende bei Grenzwerten

Erste Anzeichen, dass man diese Fehlentwicklung verstanden hat, gibt es bereits. Bei den Euro-7-Grenzwerten, die die Abgasnormen festlegen, fand eine medial kaum beachtete politische Kehrtwende statt. Euro 6 war in Sachen Schadstoffverringerung ein voller Erfolg. Die Schadstoffbelastung durch Abgasemissionen sank in den Städten deutlich.

Die künftige Abgasnorm Euro 7 war in ihrer ursprünglichen Version unter deutscher Führung so streng angedacht, dass sie de facto ein vorzeitiges Ende des Verbrenners bedeutet hätte. Zum Beispiel hätten die Grenzwerte selbst in statistisch völlig unbedeutenden Situationen (etwa beim Bergauf-Anfahren mit voller Anhängelast) eingehalten werden müssen. Unter diesen Bedingungen wären Verbrenner-Kleinwagen zu vernünftigen Kosten nicht machbar gewesen.

Nun schlägt das politische Pendel in die Gegenrichtung aus. Das auf EU-Ebene beschlossene Paket bringt kaum Verschärfungen gegenüber Euro 6. Das ist realitätsnaher, der Schaden ist dennoch bereits angerichtet. Angesichts der ursprünglich geplanten, kaum erfüllbaren Grenzwerte haben die europäischen Hersteller begonnen, sich aus dem Kleinwagensegment zurückzuziehen.

China denkt global

Die asiatischen Hersteller denken dagegen global und haben in keiner Weise Entwicklung oder Modellangebot eingeschränkt. Es wird ihnen leichtfallen, die freiwillig aufgegebenen Marktanteile der Europäer zu übernehmen. Eigentlich ist es erschreckend, dass hier nicht in grösseren, durchaus vorhersehbaren Zusammenhängen gedacht wurde. Die grossen Gewinner werden diejenigen sein, die sich nie auf ein Verbrenner-Ende festgelegt haben.

Ohne politische Einschränkungen ist der Verbrenner noch lange nicht am Ende. Auf internationalen Expertentagungen wie dem Wiener Motorensymposium haben die Asiaten inzwischen eine Führungsrolle bei neuen Technologien übernommen. So könnten die Europäer in ihrer einstigen Paradedisziplin stark in Bedrängnis kommen.

Der Verbrenner wird nie CO2-Nullemission aus dem Auspuff schaffen, aber in einer gesamtheitlichen Kreislaufbetrachtung der CO2-Neutralität ist dies für das Klima irrelevant. Entscheidend ist der Wegfall von Kohlendioxid aus der Nutzung fossiler Brennstoffe.

Grosse Fortschritte in der Batterietechnologie sind wichtig, genauso wichtig ist aber eine Technologieoffenheit in der Übergangsphase. Und in vielen Bereichen wird der Verbrenner auch das 22. Jahrhundert erleben, etwa bei Gross- und Schiffsmotoren, im Flugverkehr oder in Gebieten, wo die Stromversorgung selbst 170 Jahre nach der Einführung elektrischer Generatoren noch keine Selbstverständlichkeit ist.

Hast du etwas beobachtet?

Werbung