Werbung

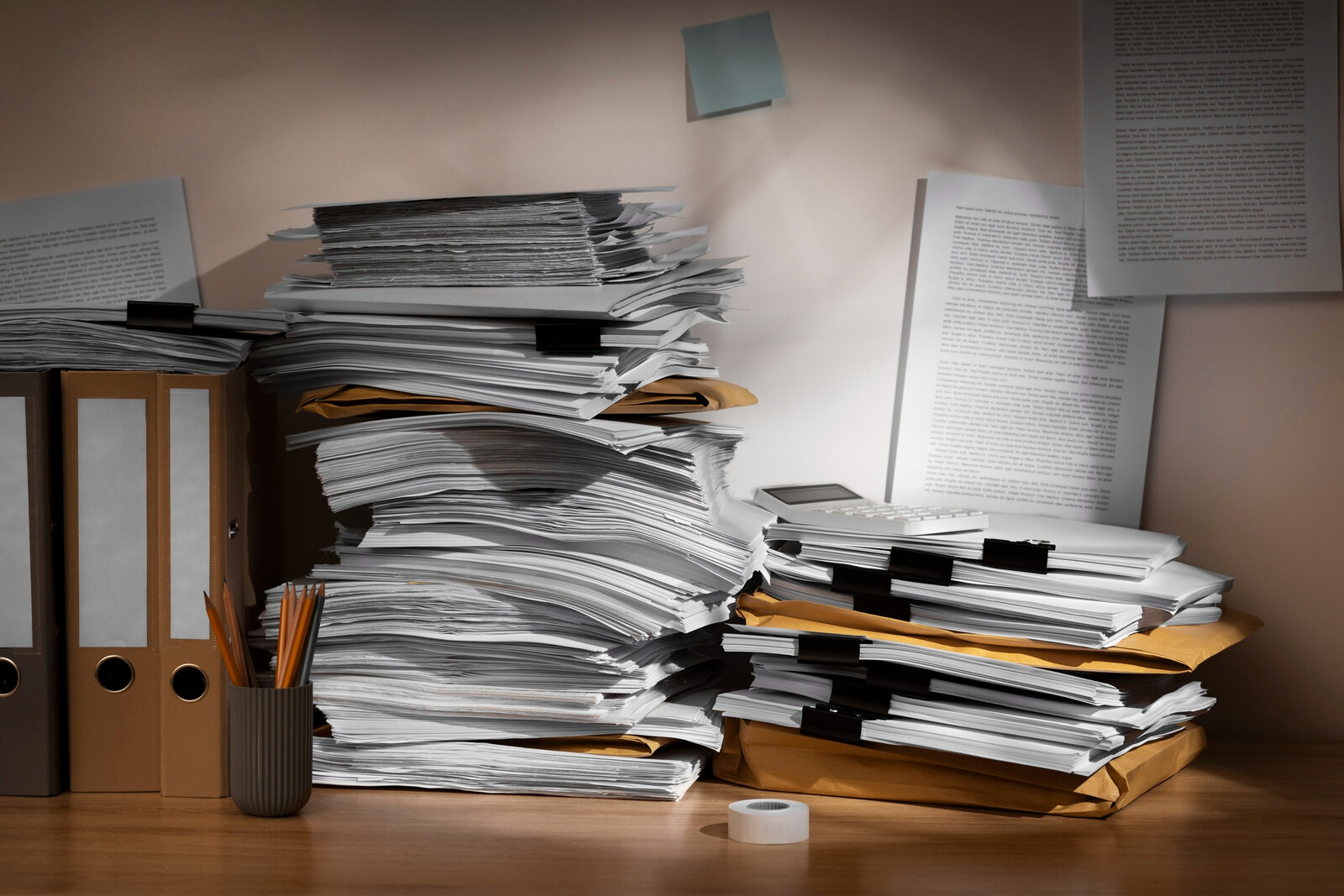

Autobauer betroffen – wie die Bürokratie Europa ruiniert

Europäische Autohersteller verlieren langsam ihre Vormachtstellung. Vor allem die chinesische Konkurrenz wird immer besser. Einer der Gründe: VW, Fiat, Renault und Co. müssen sich mit deutlich mehr Bürokratie beschäftigt. Das führt zu einem innovations- und investitionsfeindlichem Umfeld. Der Warnruf des Ökonomen Dirk Specht.

| Der Artikel stammt aus der Feder der Pragmaticus-Redaktion. Das Magazin mit Sitz im liechtensteinischen Schaan widmet sich den grossen Fragen unserer Zeit. Die Antworten kommen dabei direkt von namhaften Experten, die unverfälscht zu Wort kommen. STREETLIFE publiziert im Rahmen einer Kooperation regelmässig Pragmaticus-Artikel. |

Als ich mit 16 Jahren mein erstes kleines Unternehmen gründete, halfen mir der Rückhalt des Steuerberaters, der zugleich mein Vater war, und die jugendliche Freiheit, den Eltern nicht zuzuhören: Was an Bürokratie auf mich zukommen würde, hatte der Vater mir gewiss erklärt, ich habe es ignoriert. Seitdem habe ich etwa zwanzig weitere Unternehmen gegründet und teilweise verkauft. Als Aufsichtsrat unterstütze ich seit zehn Jahren Mittelständler und vor allem Start-ups bei Gründungen, Investmentprozessen und Veräusserungen.

Heere von Beratern

Vor vierzig Jahren war ich nur dank meines Vaters in der Lage, die vielen Anträge aktiv zu betreiben. Heute muss man ganze Teams von Steuerberatern und Anwälten an seiner Seite haben, weil ein Einzelner das fachlich nicht mehr abdecken könnte.

Eines meiner Lieblingsmandate ist in drei Jahren auf achtzig Mitarbeiter gewachsen. Die fachlichen KI-Kompetenzen konnten nur global rekrutiert werden, wir haben 16 Nationen an Bord. Eine Angestellte ist allein damit beschäftigt, unseren internationalen Mitarbeitern so etwas wie eine operative Lebensgrundlage zu ermöglichen: Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis, Sozialversicherung, Wohnung, Mietvertrag, Bankkonto, Führerschein, Handyvertrag, Auto, eine Versicherung dafür… Ich lasse es dabei bewenden, die Liste wäre noch viel länger.

Innovationsbremse Datenschutz

Ein anderes Unternehmen, in dessen Aufsichtsrat ich sitze, wartet bei einem Projekt seit zwanzig Jahren auf eine Genehmigung. Es geht um einen Windpark, also eigentlich um ein Vorhaben, das von der Politik gewünscht wird. Für die Genehmigungsverfahren sind in der Rechtsabteilung Spezialisten für Öffentliches Recht, Denkmalschutz, Natur- und Artenschutz, Flugsicherung, militärische Übungsgelände und spezielle Ecken des Baurechts tätig. Für die zuletzt genannte Qualifikation brauchen wir auch ausserhalb Europas einen Fachmann, für alle anderen nicht.

In einem Fintech-Start-up rätseln die beratenden Juristen gerade, wie man einen Anlageprozess so gestalten kann, dass die von der Finanzregulierung vorgeschriebenen Daten erhoben werden können, obwohl man sie gemäss der Datenschutzregulierung gar nicht erheben darf. Datenschutz ist schon lange ein besonders problematisches Thema. Es werden immer mehr Hürden geschaffen, über die nur die grösseren Unternehmen springen – und zwar sehr leicht. Zugleich bleiben kleinere Anbieter hängen.

Die reale Wirkung des europäischen Datenschutzes lässt sich ganz nüchtern so zusammenfassen: US-Plattformen sammeln immer mehr europäische Daten, während dies europäischen Unternehmen zunehmend schwerer fällt. Europa wird durch die KI-Dynamik in der Digitalisierung weitere dramatische Wettbewerbsnachteile erleiden.

Lieferkettenrichtlinie

Die Lieferkettenrichtlinie ist das krasseste Beispiel für gut gemeinten, weltverbessernden Regulierungseifer, der die Unternehmen überfordert. Sie nimmt die betroffenen Unternehmer als Weltpolizisten zum Schutz europäischer Werte in die Pflicht. Nun sind Unternehmen unter anderem zuständig für die Wahrung der Menschenrechte in China, den Schutz der Kinder vor Ausbeutung im Kongo und der Bauern vor Wasserentzug in Chile.

Das Lieferkettenregime erfordert eine unabhängige, nationale Behörde, die sogenannte Supply Chain Authority. Sie hat nicht die Aufgabe, Lieferanten in Drittstaaten zu beaufsichtigen, sondern deren im Unionsraum ansässige Auftraggeber zu überwachen und gegebenenfalls zu sanktionieren. Auch die bei der Einfuhr von Waren aus Ländern mit geringen CO₂-Auflagen anfallenden «Klimazölle» werden von einer neuen Behörde, dem Emissionsamt, administriert. Die Regierungsvorlage veranschlagte dafür und für den erweiterten Emissionshandel 60 Dienstposten.

Lost in taxation

Regulierung trifft aber jede Branche. Ein Partner aus dem Chemiebereich, dem wir empfehlen, für eine energieintensive Produktion einen neuen Standort mit eigenem Wind- und Photovoltaik- Park zu suchen, erklärte uns, dass man in seiner Branche nicht erwarten könne, für einen neuen Standort eine Genehmigung zu erhalten. Daher sind existierende Betriebsstätten sehr wertvoll, denn selbst wenn man sie aufgibt, lassen sie sich gut verkaufen – egal was sich darauf befindet.

Abseits von Europa sind Verbundprojekte in der Energiebranche derzeit besonders gefragt, weil man als Energieunternehmen in Kooperation mit einem Industriepartner, der eine neue Fertigung mit günstiger Energieversorgung errichtet, die teure Phase der Flächensuche plus Genehmigungsprüfung überspringen kann.

In vielen Regionen wird bei so einem Vorschlag alles von staatlichen Stellen beschafft, die Ansiedlung neuer Industrien inklusive der Energieversorgung überzeugt von den USA über den Nahen Osten bis nach Asien: Dort stellt man das Projekt vor, und der Standort wird mit allen Genehmigungen zugewiesen. In Europa hingegen erhöht ein Verbundprojekt, das für zwei Ideen an einem Standort Genehmigungen braucht, die bürokratischen Risiken und Kosten. Was woanders Türen öffnet, verschliesst sie hier sogar.

Amerika investiert …

Da tröstet es, wenn ein Aufsichtsratskollege berichtet, dass er in einem sehr erfolgreichen Start-up gerade nicht weiterkommt, weil es gleich mehrere Investoren gibt, die in verschiedene Teilbereiche einsteigen wollen. Zudem hätten KI-Experten im Team gerne ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, wie das bei internationalen Mitbewerbern längst Normalität ist.

Die dafür erforderliche Aufspaltung des Unternehmens und die Schaffung einer Holding scheitern aber am Steuerrecht. Die Transaktionen hätten bei den existierenden Gesellschaftern zurechenbare Veräusserungsgewinne ohne Geldfluss und damit deren Privatinsolvenz zur Folge. So etwas unterschreiben Gesellschafter nur ungern. Sobald es um Investmentprozesse geht, lernt man eine weitere Welt der Regulierung kennen – die sehr viel über den Umgang mit Chancen und Risiken aussagt:

Hat man als Aufsichtsrat selbst schon mehr mit Anwälten und Steuerberatern als mit den eigenen Mitarbeitern zu tun, stellt man bei Gesprächen mit europäischen Investoren fest, wer bei ihnen das Sagen hat: Es sind deren Steuerberater und Anwälte. Risiko wird in Europa bestraft, auch regulatorisch; es kostet Geld oder ist sogar ganz verboten. Steuerlich darf ohnehin nichts schiefgehen, sonst ist beim Investor schnell jemand seinen Job los. Überall geht es in erster Linie darum, Fehler und Risiken zu meiden. Was für eine grundfalsche Voraussetzung!

Im Umgang mit Amerikanern ist das anders. Die fragen, was man kann und erreichen will. Finden sie das spannend, rücken sie schnell ein paar Millionen für eine kleine Beteiligung heraus. Kann man später nachweisen, dass mit dem investierten Geld etwas Sinnvolles geleistet wurde, geht es weiter, sonst nicht. Amerikaner stecken ihr Geld lieber in Projekte als in gigantischen Prüfaufwand. In den USA spricht man auch gerne über einen schrittweise erfolgenden Einstieg, also echtes Risikokapital. Die Europäer wollen hingegen oft die Kontrolle übernehmen, wenn sie investieren. Das soll angeblich Sicherheit verleihen.

Reifenprüfung

Die Österreichische Post hat ihren Fuhrpark schon vor Jahren umgerüstet: Klimafreundliche Elektroautos ersetzen seither die Kurierfahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Da die Winter immer milder ausfallen, wurden die Autos mancherorts mit Ganzjahresreifen ausgestattet. Das ging ins Auge, denn die Taxonomieverordnung der EU hält den Wechsel zwischen Winter- und Sommerreifen für ökologischer. Die Post schickt also ihre Ganzjahres-Pneus zurück (hoffentlich zum Recycling) und beschafft Sommer- und Winterreifen. Ob die Entsorgung der Ganzjahresreifen der Umwelt dient, weiß nur die EU.

… und Europa berät sich

Chinesische Investoren sind wieder anders. Sie schauen sich forensisch genau und mit enormer Expertise die Technologien und Patente an, die man vorzuweisen hat. Verhandelt wird oft gar nicht, über Preise gefeilscht auch nicht. Chinesische Investoren führen die technische Analyse durch und kalkulieren dann selbst die Preise, oft überraschend hohe. Anders als die Amerikaner wollen sie meist entweder gar nichts oder alles und entscheiden unfassbar schnell.

Europäische Investoren geben erst einmal ihren Beraterstäben die eine oder andere Million, damit diese vorher Gutachten darüber schreiben, was man hinterher angeblich erreichen wird. Da steht zwar schon allein deshalb Unfug drin, weil der Prüfauftrag gar nicht erfüllbar ist, aber die Entscheider brauchen das – wegen der Risiken und der Steueroptimierung für ein Geschäft, das noch gar nicht existiert. Solche Gespräche ziehen sich über Monate und bleiben oft ergebnislos. Glücklich macht das nur die Steuerberater und Anwälte auf beiden Seiten.

Europäer investieren tendenziell nur in bereits etablierte Geschäftsmodelle mit bewertbaren Geschäftszahlen. Daher kaufen sie teuer und mit hohem Risiko Unternehmen, die ihren Zenit oft bereits hinter sich haben.

Wir hinken hinterher

Da ich nebenbei als Ökonom ein paar Lehraufträge habe, kenne ich das Thema auf der Meta-Ebene genauso. Die makroökonomischen Daten sind seit der Dotcom-Krise eindeutig: Die Schere zwischen Europa und den USA geht stetig weiter auf – und zwar in allen Bereichen: Wachstum, Produktivität, Kapitalmarktbewertungen, Kapitalmarktgrösse, absolut, pro Kopf – es ist uferlos.

Zugleich kommt China ins Spiel; der wichtigste Kunde und bisherige Wachstumstreiber wird zum Konkurrenten. Mit den USA ist der Wettbewerb im IT-Bereich aus europäischer Sicht längst verloren, mit China geht es jetzt um die Industrie. Längst ist das alles global bekannt und der Ruf Europas ramponiert. Schockierend oft höre ich von internationalen Investoren und auch Kunden, dass sie unverändert gerne Geschäfte mit Europäern machen, aber bitte nicht in Europa. Man kauft Innovationen, um sie woanders zu entwickeln; man investiert mit europäischen Partnern in Projekte auf dem ganzen Globus – aber nicht in Europa.

So lesen wir im Report von Mario Draghi, „EU competitiveness: Looking ahead“, dass Europa Innovationen braucht, diese nicht kaputt regulieren darf und dafür Kapital in die Hand nehmen muss. Der ehemalige EZB-Chef hat vollkommen recht. Wie es jetzt läuft, kaufen Amerikaner und Chinesen die Innovationen, die in Europa die Regulierung überstanden haben, mit ihrer Kapitalkraft auf.

Es fehlt Europa nicht an Gründern, Ideen und intellektuellen Fähigkeiten. Auch nicht an Kapital – noch nicht, muss man dazusagen. Die wichtigsten europäischen Ressourcen sind fachliche Expertise und Kapitalkraft. Sie müssen nun gemeinsam zum Einsatz kommen, und politische Eingriffe sollten diesen Prozess entfesseln und nicht behindern. Amerikaner und Chinesen zeigen, dass und wie es geht.

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Flut neuer bürokratischer Regelungen aus Brüssel ist beeindruckend. Hierzu zählen die CSRD-Richtlinie 2022/2464 zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die allein in Deutschland neue Bürokratiekosten von über 1,6 Milliarden Euro verursachen wird. Die Nachhaltigkeitsrichtlinie wird schrittweise bis 2028 eingeführt und verpflichtet in Deutschland etwa 15'000 kapitalmarktorientierte Unternehmen, umfangreiche Berichte zur Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsprozesse zu dokumentieren und zu melden. Europaweit dürften bis zu 50'000 Unternehmen betroffen sein.

Fünf Rezepte zur Genesung

Was Österreich zur Entlastung der Unternehmen konkret tun könnte, hat der wirtschaftsnahe Thinktank Agenda Austria dokumentiert. Hier ein Auszug:

- Gewerbeordnung entrümpeln: Die Befähigungsnachweise für Unternehmen behindern den Wettbewerb und müssen aufwendig administriert werden. Reglementiert werden sollen nur Berufe, von denen Gefahr für Menschen, Tiere und Umwelt ausgehen kann. Beispiele wären Augenoptiker, Zahntechniker oder Elektrotechniker. Kein Reglement brauchen hingegen Buchbinder, Friseure oder Floristen. Auch Öffnungszeiten und Gebietsschutz für freie Berufe gehören abgeschafft.

- Vorabprüfung: Der Rechnungshof sollte Regulierungen nach britischem Vorbild auf Kosten und Wirksamkeit abklopfen.

- One in, one out: Für jede neue Vorschrift muss eine alte gestrichen werden – auch hier ist Grossbritannien Vorreiter.

- Entgolden: «Gold Plating» nennt man die Bemühungen, EU-Vorgaben bei der nationalen Umsetzung noch zu übertreffen. Österreich sollte sich das Vergolden sparen.

- Abholzen: In vielen Fällen wird man ohne Axt nicht auskommen. Das Lieferkettengesetz oder die Entwaldungsrichtlinie sind nicht praktikabel und sollten eliminiert werden.

Eines ist klar: Angesichts zunehmender Standortverlagerungen und sinkender Wettbewerbsfähigkeit haben Europa und Österreich keine Zeit zu verlieren: Eine kompromisslose Entbürokratisierung ist dringend notwendig. Schliesslich soll bald wieder die Wirtschaft und nicht die Verwaltung blühen.

Werbung