Werbung

Hier stehen die fleissigsten Blitzer der Schweiz

Das Gaspedal etwas zu fest gedrückt – und schwups landet man in der nächsten Geschwindigkeitsmessung. Mit Laserpistolen, mobilen, semi-stationären und stationären Radargeräten gehen Schweizer Polizeikorps auf die Jagd nach Temposündern. STREETLIFE zeigt, wo es in der Schweiz am häufigsten blitzt.

Aus eigener Erfahrung kennen rund 30'000 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker einige dieser Standorte ganz genau. Sie rasselten 2022 mit zu flottem Tempo in eine Schweizer Radarfalle und mussten deshalb ihren Führerausweis abgeben. Das zeigt die neuste Führerausweis-Statistik des Bundesamts für Strassen (Astra). Insgesamt sind 1086 solcher geeichten Radargeräte hierzulande im Einsatz. Wo sie allerdings stehen, ist mehrheitlich ein gut gehütetes Geheimnis.

Dass zu fleissig geblitzt wird, diesen Eindruck hat SVP-Nationalrat Thomas Burgherr. «Ein Schelm, der denkt, dass die Kantone damit vor allem ihre Bussen-Budgets erfüllen wollen», sagt der Aargauer Politiker. Er fordert beim Einsatz von Radargeräten deutlich mehr Transparenz – und zwar in Bezug auf die Standorte aber auch auf die eingenommene Bussensumme.

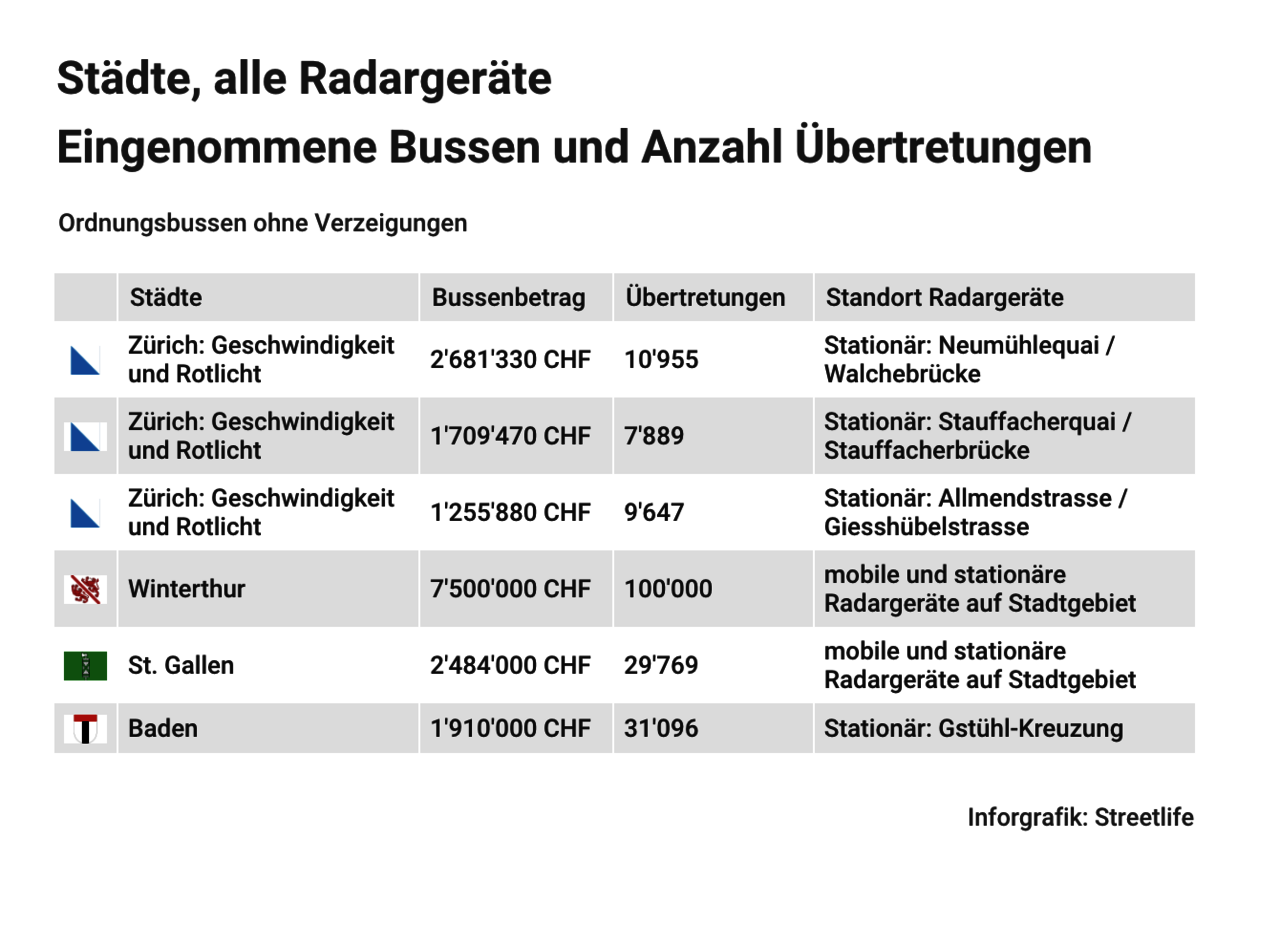

Radaranlage blitzte für 2,7 Millionen Franken

STREETLIFE wollte es genauer wissen und hat bei den Deutschschweizer Polizeikorps nachgefragt. Die Umfrage zeigt: Das fleissigste stationäre Radargerät 2022 steht in Zürich an der Kreuzung Neumühlequai/Walchebrücke. Wer von der Autobahn A1 kommend über den Milchbuck in Richtung Hauptbahnhof fährt, kommt zwingend an diesem Blitzer vorbei. Fast 11'000 Mal wurde das Gerät wegen zu schnellen Fahrens oder einer Rotlichtfahrt ausgelöst und spülte damit rund 2,7 Millionen Franken in die Staatskasse.

Mit einem erfolgreichen Blechpolizist kann auch die Stadt Baden aufwarten. Das Gerät blitzte in seinem zweiten Betriebsjahr 31'096 Mal und brachte damit 1,9 Millionen Franken an Bussengeldern ein. Ebenfalls ein Rekordwert (siehe Inforgrafiken: alle Daten erhältlich).

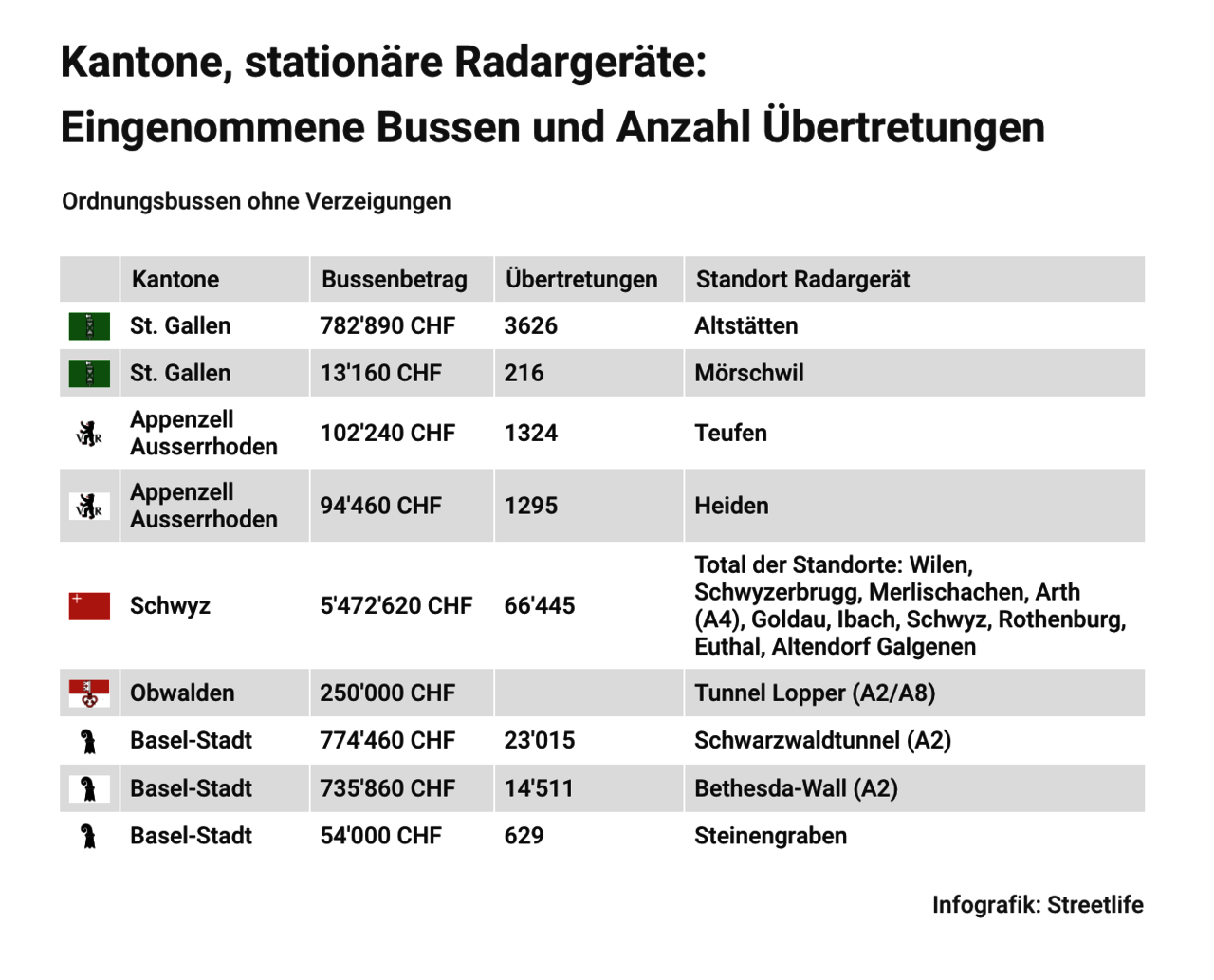

Ausserhalb der Städte, auf Überlandstrassen und Autobahnen, sind die kantonalen Polizeikorps zuständig. Temposünder werden auch hier mit Blitzern ausgebremst. Offen kommunizieren die Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Schwyz, Obwalden und Basel-Stadt die Angaben zu ihren Radargeräten. Der absolute Spitzenreiter ist die stationäre Anlage in Altstätten SG. 2022 registrierte sie 3626 zu schnelle Fahrzeuglenkende, die insgesamt 782'890 Franken an Ordnungsbussen bezahlen mussten.

Alle Daten erhältlich

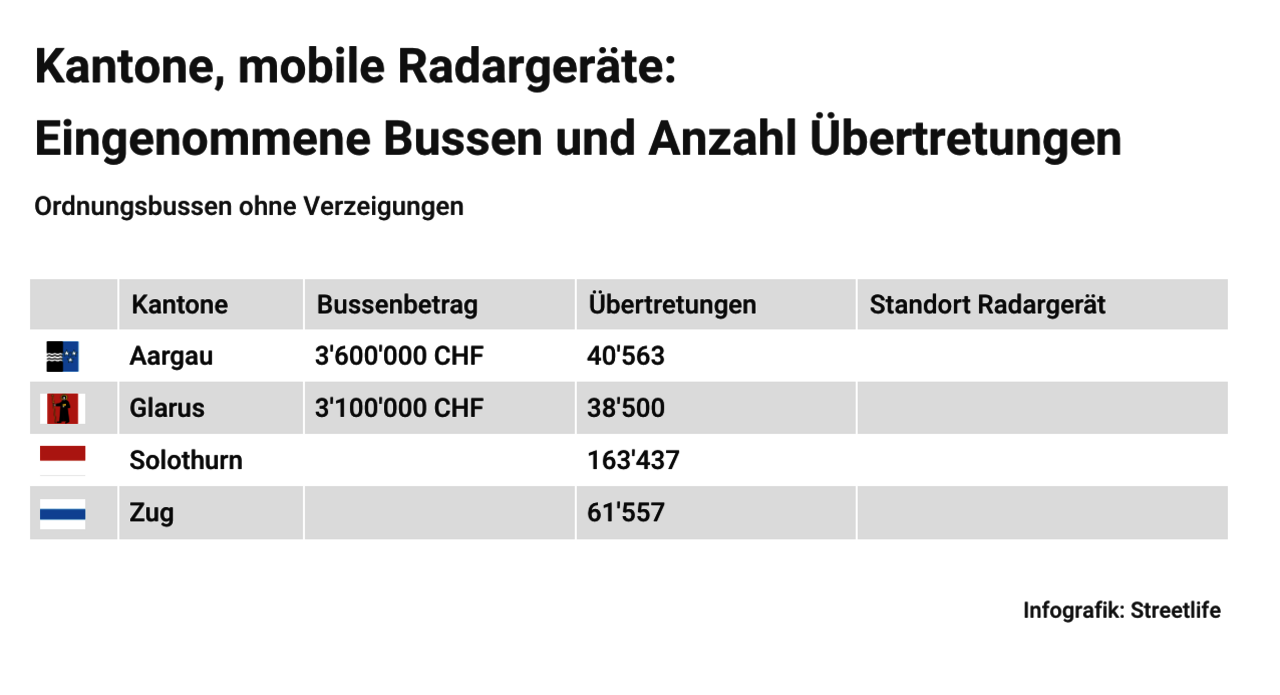

Über keine stationären Radargeräte verfügen dagegen die Kantone Aargau, Glarus, Solothurn und Zug. Das macht sie aber längst nicht zum weissen Fleck auf der Radarlandkarte. Für mehr Verkehrssicherheit ist die Polizei hier mit mobilen und semi-stationären Geräten unterwegs. Auf dem ersten Platz mit über 40'000 registierten Schnellfahrenden und einer Bussensumme von 3,6 Millionen Franken liegt der Kanton Aargau. Dicht gefolgt von der Kantonspolizei Glarus, der 2022 über 38'000 Temposünder ins Netz gingen (siehe Infografik: Angaben zum Teil öffentlich).

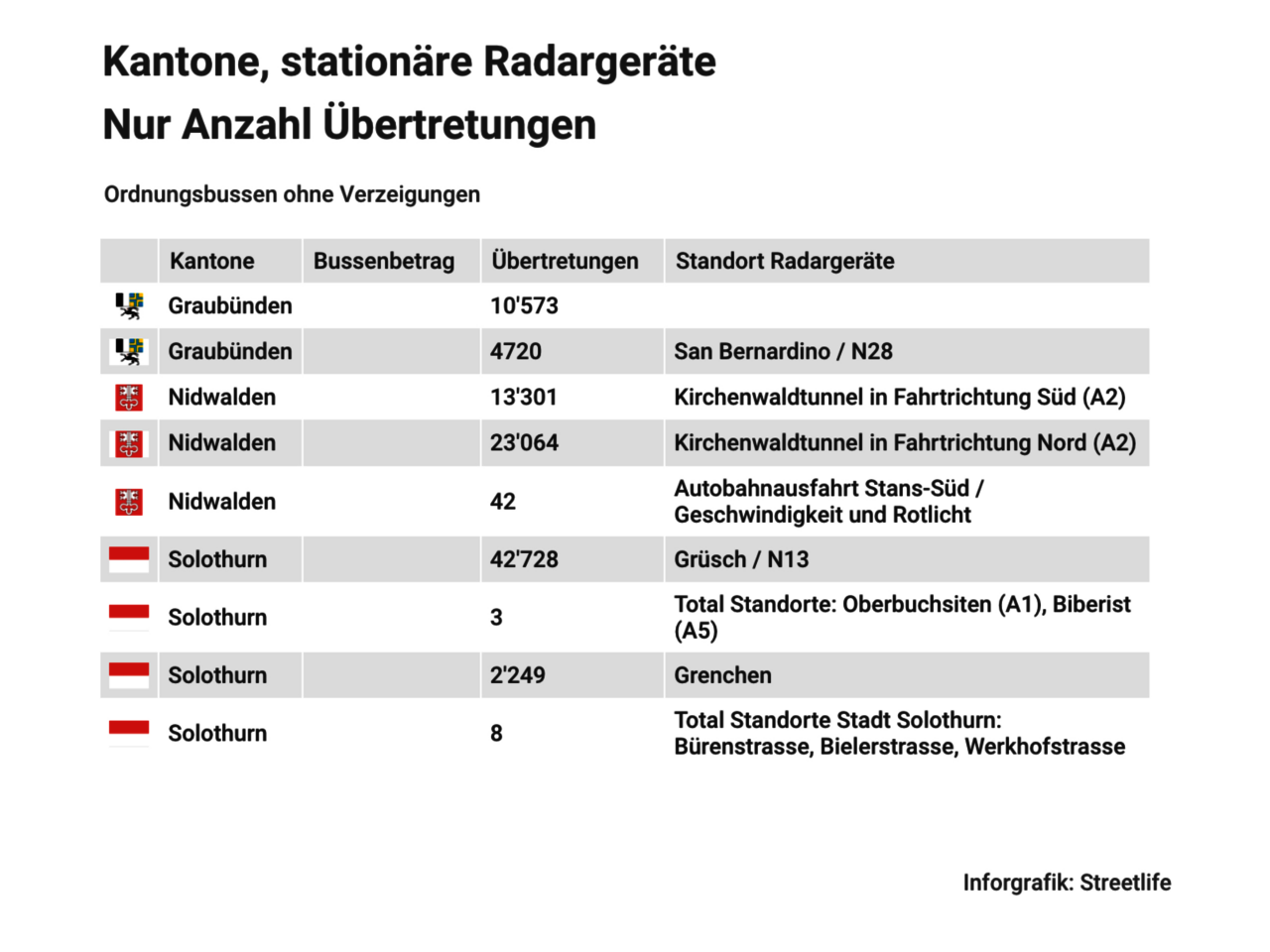

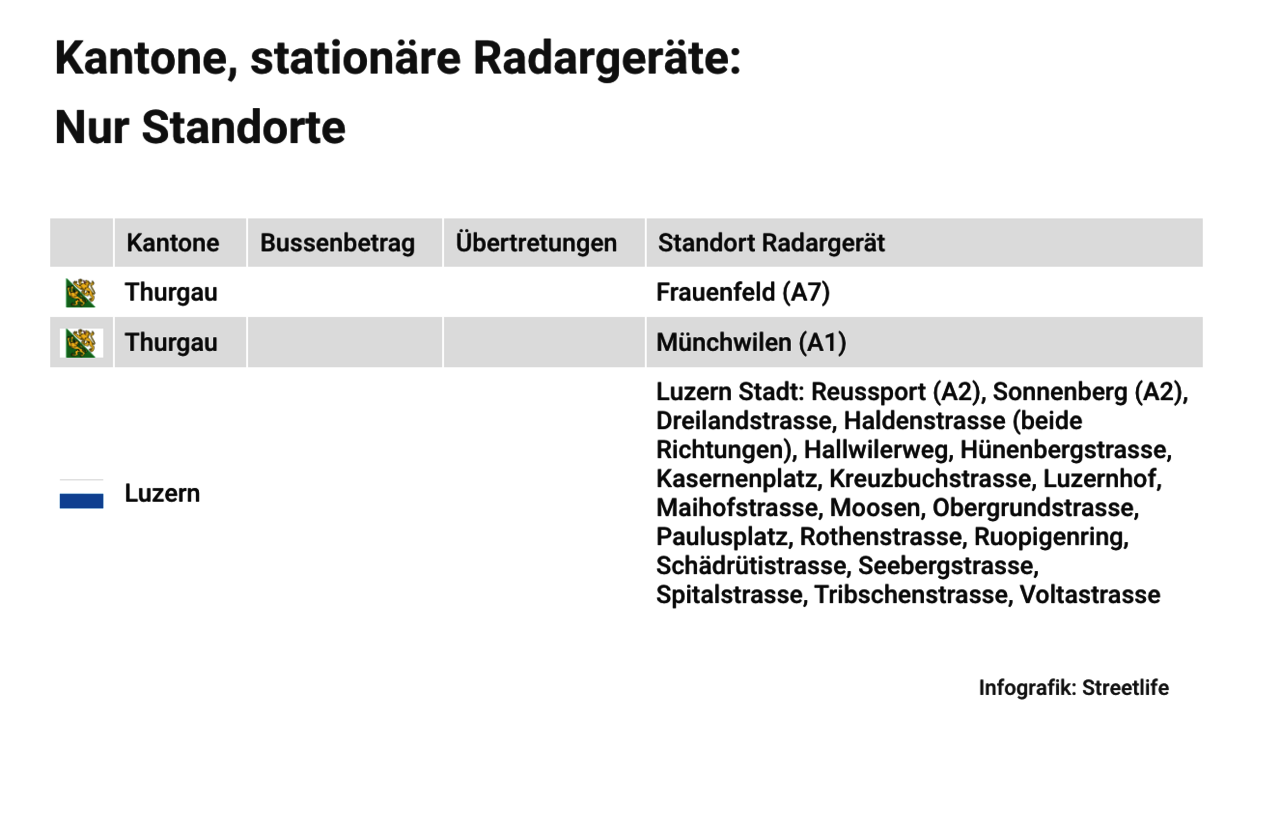

Zurückhaltender zeigten sich die Kantone Solothurn, Zug, Graubünden, Thurgau und Luzern. Hier veröffentlichen die Polizeikorps lediglich die Anzahl der gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen oder die Standorte der Geräte.

Angaben zum Teil öffentlich

Keine Informationen gibt es in den Kantonen Zürich, Wallis, Uri und Bern. Das gilt sowohl für die Blitzerstandorte als auch die Anzahl der Übertretungen und die Bussenhöhe. Sarah Wahlen, Mediensprecherin der Kapo Bern erklärt: «Wir weisen die fixen Radargeräte im Kanton Bern nicht entsprechend aus. Dazu kommt, dass oftmals auch Gemeinden über eigene stationäre Radargeräte verfügen. Schlussendlich erfüllen die Radargeräte nicht einen wirtschaftlichen Zweck, sondern dienen der Verkehrssicherheit.»

Motorradfahrer Überland mit 213 km/h geblitzt

Seit 2013 ist in der Schweiz der Hinweis auf Geschwindigkeitsmessungen verboten. Wer als Privatperson dagegen verstösst, muss mit saftigen Bussen rechnen. In sechs Kantonen lohnt sich diese Warnung nicht mehr. In St. Gallen, Luzern, Solothurn, Basel-Stadt, Schaffhausen und Schwyz gibt die Polizei die Standorte der Radargeräte nämlich gleich selbst auf ihren Internetseiten bekannt. Für SVP-Nationalrat Thomas Burgherr sind das immer noch zu wenige. «Es ist wieder einmal ein nationaler Flickenteppich», ärgert er sich. «Erst recht, wenn man sich die Zahlen aus dem Kanton St. Gallen genauer anschaut. Seit der Veröffentlichung der Radarstandorte sind die Unfälle um 15 Prozent zurückgegangen.»

Burgherr will gegen den Flickenteppich vorgehen und hat letzten November in Bern einen entsprechenden Vorstoss eingereicht. «Alle Polizeikorps sollen die Standorte veröffentlichen», fordert er. Schliesslich gehe es um die Verkehrssicherheit und nicht darum, den Autofahrenden das Geld aus der Tasche zu ziehen. «Mit der Publikation werden die Lenkerinnen und Lenker auf das Thema sensibilisiert und fahren am Ende viel vorsichtiger. Und das wollen wir ja alle.»

Tatsächlich haben 2022 mehrere Kantonspolizeien eine Zunahme der Raserdelikte festgestellt. Dabei handelt es sich um Geschwindigkeitsüberschreitungen, die massiv über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit liegen und mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet werden. Zur höchsten bekannten Raserfahrt kam es 2022 im Kanton Thurgau. In Basadingen tappte ein Motorradfahrer statt der erlaubten 80 mit satten 213 Stundenkilometern in die Radarfalle.

Radargeräte

Werbung